近日,广东海洋大学水产学院刘志刚教授在2025科普中国说·广东专场带来演讲《扇贝“橙黄1号”的育种传奇》。

以下是刘志刚的演讲节选:

我国是世界上贝类养殖产量最大的国家之一。根据最新统计,全国海水养殖总产量达到2600多万吨,其中贝类约占七成,年产量近2000万吨,占全球贝类养殖量的80%以上。

滤食净化、贝壳碳汇,贝类养殖收益多

贝类营养丰富,富含高蛋白、低脂肪和多种微量元素,养殖过程中不投料、不投药,产品纯属天然,是健康优质的海洋蛋白来源。同时,养殖带动了沿海地区的渔民就业与加工、运输、销售等相关产业发展,对渔民增收和乡村振兴起到了显著作用。

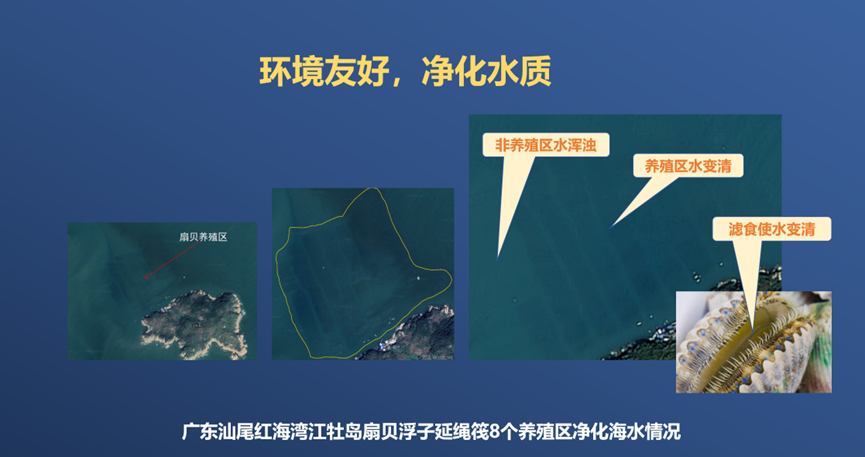

(图片来源于刘志刚PPT)

除了经济价值,贝类更在生态系统中发挥着重要作用。它们通过滤食海水中的悬浮颗粒物和微生物,能够有效改善水质,降低污染。

相关研究证明,双壳类通过滤食和吸收海水中的二氧化碳形成贝壳碳汇,具有强大的碳中和能力。每养殖1吨生蚝,即可从水里移除0.35吨的二氧化碳,每养殖5吨生蚝,即可中生产1吨钢铁排放的二氧化碳。

我国2024年牡蛎产量725万吨,碳汇达253万吨,按照每公顷森林吸收固定二氧化碳150吨计算,中国牡蛎养殖活动约等于每年增加造林面积1.68万公顷。这一生物钙化过程不仅封碳数量巨大,而且可以使碳被埋藏达千年之久。贝类养殖活动对降低温室效应具有重要生态意义,养殖碳汇上市交易正在推动。

贝类养殖面临的四大挑战

我国贝类养殖方式多样,包括滩涂养殖、浅水养殖、中水养殖、深水养殖和工厂化养殖五种模式。

其中深水养殖是指在退潮后水深6到20米的海域,采用浮子延绳筏进行吊养,养殖生蚝、扇贝、贻贝、珍珠贝等。工厂化养殖是指在岸边陆基建设养殖基地,养殖名贵品种如鲍鱼、东风螺等。

贝类养殖产量占我国海水养殖总量的近七成,是海洋经济的重要支柱。然而,随着产业规模的扩大,贝类养殖也面临一些突出问题。

一是忽视良种良法,导致种质严重退化,养殖效益下降,解决的办法是培育新品种。二是超负荷养殖导致生境严重恶化,经常发生规模性死亡,解决的办法是实行标准化养殖。三是养殖产品大多为初级产品,产品赋值低,解决的办法是拓展产业链。四是近岸污染加剧、影响产品质量,解决办法是疏近用远,到海洋牧场去。

上述四个问题当中,第一个涉及科学问题,需要通过育种科学介入,新品种培育成为贝类养殖产业的首要任务。我们团队多年致力于贝类新品种的选育工作。2024年,我们自主研发的扇贝新品种“橙黄一号”正式获得农业农村部审批,这也是我国第61个获批的贝类新品种。它的诞生,标志着我国在贝类种业创新上的又一次重要突破。

“橙黄1号”的育种与推广

“橙黄一号”的前身是引自美国佛罗里达的墨西哥湾扇贝。上世纪90年代,我们团队将其引入北部湾进行适应性改良。经过多年的研究,我们攻克了温度、盐度等环境适应难题,成功建立了适合南方海域的秋冬春养殖法。

2001年,墨西哥湾扇贝在广西、海南一带推广养殖,迅速成为当地的支柱产业,带动了数以万计的渔民转产增收,产业链总产值一度达到8亿多元。然而,经过十多年的连年养殖,墨西哥湾扇贝也出现了遗传退化的问题,生长速度变慢、存活率下降。

我们启动了新品种培育计划,通过杂交选育的方式进行创新,让不同品种的优点实现基因互补。选取北方扇贝“渤海红”的三倍体扇贝作为改良品种,它生长快、个体大。经过它和墨西哥湾扇贝的6代杂交选育,我们终于培育出稳定的新品系“橙黄一号”。

“橙黄一号”外观鲜亮,橙黄色泽在阳光下格外醒目,壳色纯度达95%以上。它的遗传性状稳定,不易受环境变化影响。与旧品种相比,产量提高近46%,存活率提高150%,经济效益翻番。

新品种获批后,我们将重点转向成果转化与产业推广。通过技术许可的方式,我们授权多家养殖企业生产“橙黄一号”种苗,并在北部湾沿海建立了示范基地。

养殖户只需掌握科学的养殖密度与季节调控,就能获得远超传统品种的收益。在一次试养中,一户养殖户投放“橙黄一号”苗1万多只,5个月产值达85万元,利润是传统品种的6倍。

接下来,我们计划建立“橙黄1号”良种场,保护良种的同时,大力推广新品种,让广大养殖户受益,并继续挖掘新品种遗传潜力,培育新品系,满足大众对差异化产品的需求。

策划制作

演讲人丨刘志刚 广东海洋大学水产学院教授

责编丨艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说