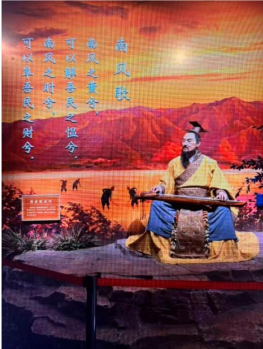

在气象学史上,“季风” 是描述季节性风向变化的核心概念,而中国上古帝王虞舜所作的《南风歌》,不仅是最早歌颂季风的文学作品,更是世界范围内对季风与人类生产生活关联的首次系统性记录。这首仅两句的歌谣,以 “南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮” 的质朴语言,将东亚夏季风与农业丰收、盐业生产紧密相连,既展现了上古先民对自然规律的敏锐洞察,也奠定了中国作为季风认知起源地的历史地位。

一、溯源:中外季风认知的时间与深度较量

中文“季风” 和英文“monsoon”一词虽源于阿拉伯语 “mawsim”(意为 “季节”),但从认知时间与应用深度来看,中国对季风的探索远早于世界其他地区。这种领先不仅体现在文献记载的时间线上,更体现在从理论观察到实践应用的完整闭环中。

(一)中国:从帝舜歌谣到航海实践的千年探索

中国对季风的认知可追溯至公元前 23 至 22 世纪的帝舜时期,比阿拉伯世界早两千余年。

1. 文献记载的连续性:帝舜的《南风歌》是世界上首次对东亚夏季风的文字记录,明确指出南风 “解愠”(缓解暑热)与 “阜财”(增加财富)的双重作用;到了公元前 11 世纪至 6 世纪的周朝,《诗经・北风》又补充了对东亚冬季风的描述,形成 “冬夏季风” 的完整认知框架。

2. 实践应用的突破性:早在四千年前的夏代,中国先民就已利用季风驱动风帆航海;至宋代,帆船技术进一步改进,能够根据不同季节的风向变化调整航行策略,将季风规律转化为实实在在的贸易与交通优势,这是对季风认知深度与应用的直接体现。

(二)阿拉伯:基于航海贸易的局部观察

阿拉伯世界对季风的认知集中在印度洋区域,且以实用观察为主,缺乏系统性的文献记录与多场景应用。

1. 观察时间较晚:阿拉伯水手最早在公元 1 世纪前注意到印度洋的季风现象,发现冬季盛行东北风、夏季盛行西南风,并利用这一规律开展航海贸易,但这一时间点比《南风歌》的创作晚了两千多年。

2. 认知范围有限:阿拉伯人的季风认知仅局限于航海场景,未延伸至农业、盐业等民生领域,也没有形成类似《南风歌》这样将自然现象与民生诉求结合的文化记录,认知的广度与深度均不及中国。

(三)对比总结:中国为何是季风认知的起源地?

从时间与内容两方面对比,中国对季风的认知具有 “起步早、维度全” 的特点。

1. 时间领先:中国对季风的文字记录始于公元前 23 世纪,阿拉伯世界则在公元 1 世纪后才开始观察,两者相差超过 2000 年。

2. 应用更广:中国不仅记录季风现象,还将其应用于农业、盐业、航海等多个领域,形成 “观察 - 应用 - 反馈” 的完整链条;阿拉伯世界的应用则仅局限于航海贸易,缺乏对民生领域的延伸。

二、为何是运城?解密《南风歌》诞生的地理原因

《南风歌》的诞生并非偶然,它与山西运城独特的地理环境、气候条件及民生需求高度绑定。运城既是华夏文明的发祥地,也是上古时期 “盐粮双丰” 的核心产区,这种特殊性让 “南风” 成为连接自然与民生的关键纽带。

(一)运城:北纬 35° 的 “山西小江南”

运城位于山西省西南端,地处北纬 34°35′-35°49′之间,恰好落在全球 “黄金农业带”(北纬 30°-40°)范围内,独特的地形让它成为北方罕见的宜居之地。

1. 地形带来的气候优势:运城南倚中条山、北接汾渭谷地、西临黄河,“一山一河一平原” 的地形组合,既阻挡了北方冷空气的南下,又留住了南方暖湿气流,形成类似江南的温润气候,年降水量适中、光照充足,为农业生产提供了绝佳条件,被誉为 “山西小江南”。

2. 文明发祥地的民生基础:作为华夏文明的核心区域之一,运城早在 6000 多年前就有人类活动,先民在此发展农业、开发盐业,对 “风、雨、温、湿” 等气象条件的敏感度远高于其他地区,这为《南风歌》的创作提供了现实需求。

(二)盐池:上古民生的 “财富密码”

运城盐池是《南风歌》诞生的另一关键因素。这片位于中条山北侧的盐池,并非天然湖泊,而是地质时期断流河流的遗存 —— 由于上游水源不足,仅靠中条山北侧的地表与地下径流补充,长期蒸发后形成了天然盐池,成为上古时期最重要的产盐基地。

1. 盐的战略价值:在古代,盐是 “国之大宝”,是人体电解质平衡的必需物资,也是重要的贸易商品。运城盐池的盐无需开采,只需依靠风力蒸发即可结晶,产量稳定,成为周边部落与民众的 “财富来源”。

2. 南风对产盐的决定性作用:盐池产盐的核心是 “蒸发”,而运城的南风恰好能加速这一过程。夏季的南风(东亚夏季风)若为暖干气流,会快速带走盐池表面的水分,实现 “隔夜成盐”;若为暖湿气流,则会带来降雨,既保障农业灌溉,又为盐池补充径流的水分,形成 “盐粮双促” 的良性循环。

(三)舜帝的观察:从自然现象到民生情怀

作为上古帝王虞舜,其对南风的歌颂并非单纯的自然赞美,而是基于对民生需求的深刻理解。他观察到:南风带来的暖湿气流能缓解夏季酷暑,让百姓体感舒适(解愠),增加农业收成,让百姓丰衣足食;南风送来的暖干气流能加速盐池蒸发,增加盐的产量,让百姓财富增收(阜财)。这种 “以风为媒、以民为本” 的观察,最终凝结为《南风歌》,成为早期 “德治思想” 的文学表达。

三、科学解读:《南风歌》背后的气象与地理逻辑

《南风歌》看似简单的两句歌谣,实则蕴含着大尺度季风与局地小气候的复杂互动。从现代气象学视角看,诗中的 “南风” 并非单一尺度风向,而是东亚夏季风与运城局部山谷风叠加的结果,这种叠加效应直接决定了当地农业与盐业的收成。

(一)气象维度:大尺度季风与局地风的 “双重奏”

诗中 “南风” 的核心是东亚夏季风,但它在运城区域会与局地山谷风结合,形成两种不同的气象效应,分别对应农业与盐业的需求。

1. 暖湿南风:农业的 “及时雨”:夏季,来自南方海洋的东亚夏季风携带大量水汽,当它抵达运城时,若与中条山北侧的冷空气相遇,会形成降雨。这种雨水既能缓解此前的炎热天气(解愠),又能为农田补充水分,保障小麦、谷子等农作物的生长,直接关系到粮食丰收。

2. 暖干南风:盐业的 “加速器”:若东亚夏季风在输送过程中水汽减少,抵达运城时变为暖干气流,会与中条山 - 盐池形成的山谷风叠加。中条山南侧的空气受热上升,北侧的冷空气下沉,形成山谷风,与南来的夏季干风叠加后,风力增强,加速盐池水分蒸发,让盐粒快速结晶,实现 “南风一吹,隔宿成盐”,直接提升盐业产量(阜财)。

(二)地理维度:运城地形的 “放大效应”

运城的地形是季风效应 “最大化” 的关键。运城地处中条山与吕梁山之间的晋南盆地,南北高、中间低的地貌形成了天然 “风道”,让南风能够稳定、持久地贯穿全境。

1. 狭管效应增强风力:中条山与盐池呈东西狭长分布,形成一条狭长河谷。当南来的夏季风进入这条河谷时,由于地形挤压,风速会显著增强(即 “狭管效应”),无论是暖湿气流带来的降雨,还是暖干气流形成的蒸发,效果都会被放大 —— 降雨时更易渗透土壤,蒸发时水分流失更快。

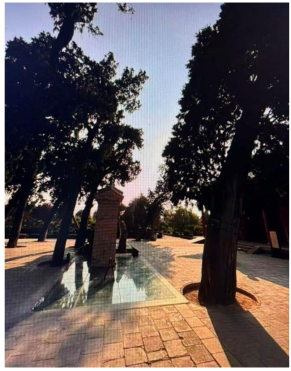

2. 地形决定风向稳定性:运城当地有俗语 “条山一场风,从春刮到冬”,这正是地形影响的结果。中条山北麓至运城盐池一带盛行东南风至南风,且风力稳定、持续时间长,为农业与盐业提供了可预测的气象条件。

(三)文化需求 “纠偏”:为何歌颂 “南风” 而非 “东南风”?

细心观察会发现,运城实际主导风向多为东南风(解州关帝庙内 159 株古树均向西北倾斜,证明常年受东南风影响),但《南风歌》却特意歌颂 “南风”。这种 “稍为偏差” 并非观察错误,而是文化象征需求的纠偏。

1. 气候影响的本质是 “南风”:运城的东南风虽常见,但它的 “性质” 由南风决定 —— 夏季的东南风之所以温暖,是因为它是南方海洋气流向北输送的结果,本质是东亚夏季风的 “分支”。对先民而言,真正带来 “雨水与丰收”“蒸发与产盐” 的,是山外的南风系统。

2. 文化符号的通用性:在古代农耕文明中,“南风” 是温暖、生长、丰收的象征,而冬季的风向多与春寒、干燥关联,不符合 “解愠”“阜财” 的正面诉求。舜帝选择 “南风” 作为歌颂对象,既是对实际气象规律的认知,也是对民众美好愿望的呼应。

四、传承:《南风歌》的现代价值与启示

在气候变化日益严峻的今天,《南风歌》中蕴含的 “观察自然、顺应规律、服务民生” 的智慧,依然具有重要的现实意义。它不仅是古代气象认知的 “活化石”,更为现代气象研究、生态保护与旅游发展提供了思路。

(一)观测维度:古代 “微观感知” 为长时序研究提供参照

《南风歌》以 “薰”(暖湿)和 “时”(规律)两个关键词,精准捕捉了南风的核心特质,这本质是先民对季风与局地气候互动的 “微观感知”。这种感知与现代气象研究结论高度契合 —— 曾庆存院士就指出,《南风歌》是世界上最早对季风气候的系统性记述,其对 “时序性” 的强调,与现代气象学 “夏季风建立早晚影响农业丰歉” 的结论完全一致。

通过梳理《南风歌》及后续文献中 “南风”“解愠”“阜财” 等描述,结合考古发现的农作物遗存、盐池结晶层,可与冰芯、树轮等科学数据相互校验与时间对接,还原数千年前东亚夏季风的强弱变化,为研究长期气候变化提供珍贵的历史参照。

(二)研究范式:“宏观 + 微观” 耦合破解复杂地形气象谜题

《南风歌》暗含的 “大尺度季风 + 局地地形” 作用机制,为现代气象研究提供了重要范式。运城盐池的 “湿则成雨、干则成盐” 现象,正是宏观系统与微观地形耦合的结果,这种逻辑可推广到其他复杂地形区域的气象研究中。

1. 突破单一尺度局限:例如华西雨屏带的 “夜雨” 现象,就是 “西南季风(宏观)+ 盆地地形(微观)+ 山谷风(局地)” 共同作用的结果,与运城南风的形成机理异曲同工。这说明《南风歌》蕴含的 “多尺度叠加” 思维,是解析复杂地形气象的关键。

2. 推动精细化观测:如今,运城盐池已建成六要素自动气象站,实时监测温度、湿度、风速等指标,这正是对《南风歌》“观风辨效” 传统的现代化延续 —— 通过聚焦局地关键气象要素,精准捕捉宏观系统与地形的互动细节,为灾害预警、生态保护和旅游发展提供数据支撑。

(三)应用导向:“气候 - 民生” 关联服务现实需求

《南风歌》构建的 “气象 - 生产 - 福祉” 早期模型,对当代气象服务旅游产业具有直接指导意义,可结合运城盐湖实例具体落地。

1. 产业转型精准服务:传统食盐、芒硝生产因生态保护已停止,气象服务可结合季风与山谷风特征,发布 “盐湖美景旅游观光预报”,助力盐湖生态旅游发展。运城 “七彩盐湖” 的景观成因,是高浓度盐矿在季节、水温、光照及微生物作用下呈现的色彩变化。

2. 生态保护气象适配:盐池生态脆弱,降水多会稀释盐度、少则致干涸。气象站可监测 “湿南风” 对水质的调节作用、“干南风” 对蒸发量的影响,为盐池保护与旅游开发提供依据,实现 “产盐” 到 “产景” 的转变,达成人与自然和谐共生。

3. 七彩景观气象赋能:“七彩盐池” 景观依赖湖水矿物质浓度、温度、生物与气象条件的共同作用,气象服务可推动其从 “靠天吃饭” 转向 “知天而用”。一方面通过分析日照、风速等数据,预报最佳观赏时段与区域,发布 “观景指数”;另一方面建立微型气象站与水质监测点,构建 “气象 - 水文 - 成色” 模型,研究气象对生物群落的影响,为景观可持续性提供支撑,最终将 “七彩颜值” 转化为文旅经济价值。

结语:从古老歌谣到现代智慧的跨越

虞舜的《南风歌》虽只有短短两句,却跨越了四千多年的时光,成为连接中国古代气象认知与现代科学研究的桥梁。它不仅证明中国是世界上最早认知季风的国家,更展现了上古先民 “尊重自然、利用自然、服务民生” 的智慧。在今天,当我们面对气候变化、生态保护等全球性挑战时,《南风歌》的启示愈发清晰:只有扎根自然规律、聚焦民生需求,才能实现人类社会的可持续发展。这首古老的歌谣,既是中国文化的瑰宝,也是全人类共同的精神财富,值得我们不断研究、传承与践行,让《南风歌》续唱《七彩湖》。

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏