在美妆消费市场中,“药妆” 概念曾一度风靡,不少消费者认为其兼具化妆品的温和性与药品的治疗效果。但从科学定义与法规标准来看,“药妆” 并非合法概念,了解化妆品的作用原理与厘清“药妆” 的功效边界,是理性看待化妆品与进行相关消费的关键前提。

一、化妆品的核心作用原理

化妆品的本质是通过作用于皮肤表层实现护理效果,其作用机制可分为三类:

首先是物理性防护,这类产品通过在皮肤表面形成保护膜发挥作用。例如防晒霜中的氧化锌、二氧化钛,能像 “盾牌” 一样反射紫外线;保湿霜中的凡士林、神经酰胺,则可在角质层构建锁水膜,减少水分蒸发,缓解皮肤干燥。这类作用不改变皮肤细胞结构,仅停留在表层防护。

其次是成分渗透与营养补充,部分小分子成分(如维生素 C、透明质酸)可穿透皮肤角质层间隙,为皮肤补充营养。比如透明质酸能吸收自身重量数百倍的水分,在真皮层周围形成水合环境,让皮肤呈现水润状态;维生素 E 则可通过抗氧化作用清除自由基,减缓表层细胞老化。但需注意,化妆品成分的渗透深度有限,无法到达真皮层以下的组织。

最后是感官与外观修饰,这类产品通过色彩、质地调整改善皮肤视觉效果,如粉底液通过均匀肤色遮盖瑕疵,腮红通过色素颗粒呈现红润感,其作用仅停留在皮肤表面,不产生生理层面的改变。

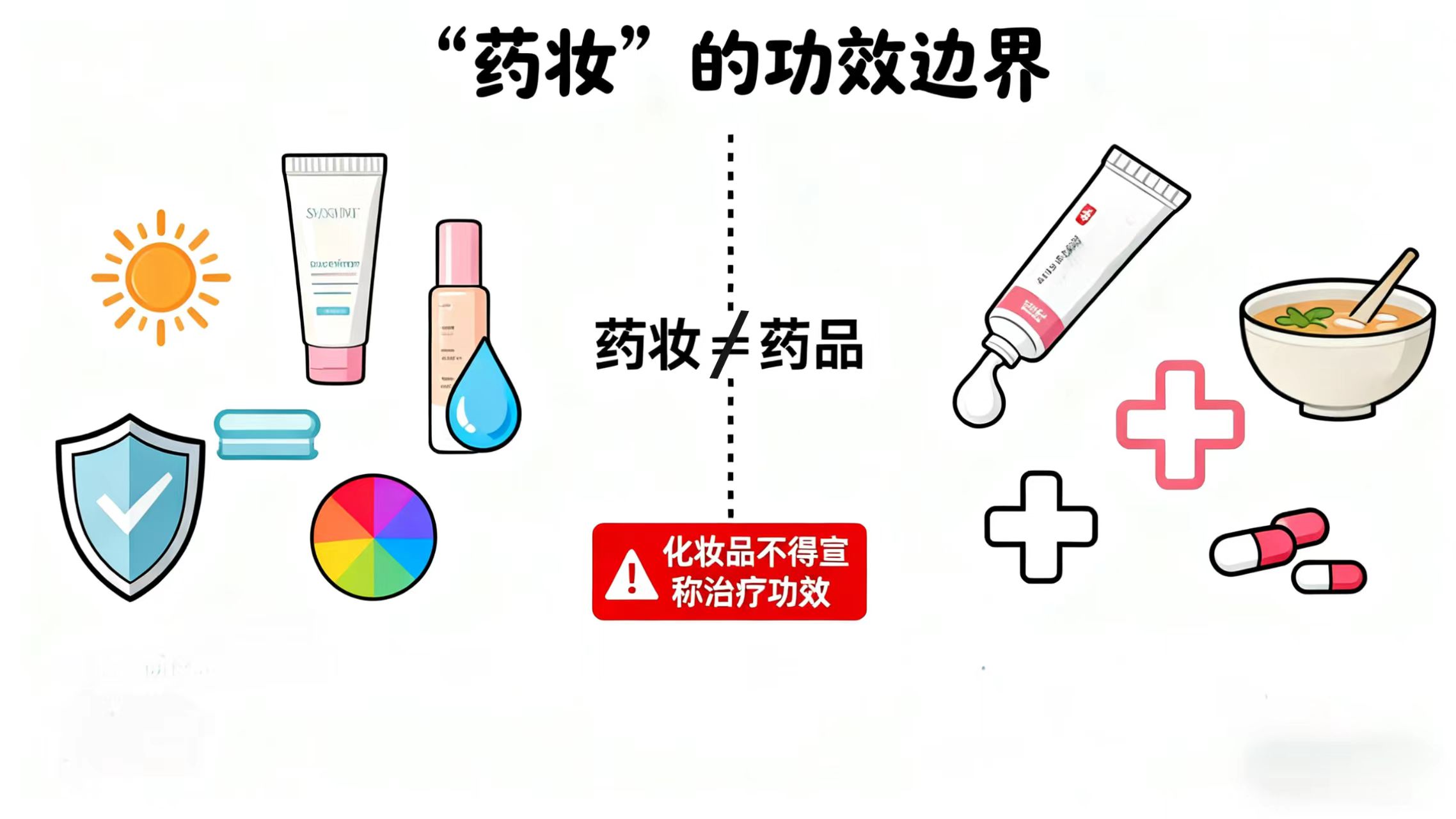

二、“药妆” 概念的误区与法规边界

我国《化妆品监督管理条例》明确规定,化妆品不得宣称 “药妆”“医学护肤品” 等概念,因为这类表述易误导消费者认为产品具有治疗疾病的功效。从科学角度看,“药妆” 的功效宣传存在两大核心误区:

一是混淆 “护理” 与 “治疗” 的边界。化妆品的核心功能是 “改善皮肤状态”,而药品的核心功能是 “治疗皮肤疾病”。例如,针对痘痘问题,化妆品只能通过控油、疏通毛孔缓解表面出油,无法杀灭痤疮丙酸杆菌或调节激素水平;而药膏(如阿达帕林凝胶)则可通过药理作用治疗痘痘,二者有着本质区别。

二是夸大成分功效。部分 “药妆” 宣称含有 “中草药提取物”“干细胞成分”,但实际上,化妆品中的成分浓度、提取工艺均无法达到药品标准。例如,中草药成分在化妆品中仅能起到轻微舒缓作用,无法像中药方剂一样调理身体;干细胞成分更是因技术限制,无法在化妆品中实现 “再生修复” 效果,相关宣传多为噱头。

三、理性选择化妆品的建议

消费者在选购化妆品时,需牢记 “化妆品不是药品”,若皮肤出现红肿、瘙痒、痘痘严重等问题,应及时就医,而非依赖 “药妆”。同时,可通过以下方式规避误区:

查看产品资质:选择正规厂家生产、具有化妆品备案编号的产品,避免购买宣称 “治病”“速效修复” 的违规产品;

关注核心成分:根据自身需求选择成分,如保湿选透明质酸、神经酰胺,抗氧选维生素 C、维生素 E,不盲目追求 “珍稀成分”;

理性看待功效:化妆品的效果需要长期规律使用,且受个人肤质、生活习惯影响,不存在 “万能产品”。

总之,化妆品的作用是温和护理皮肤,而 “药妆” 概念本质上是违规宣传的产物。需要进行相关产品的科学辨认与选购,才能避免陷入消费陷阱。

来源: 化妆品科普平台

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

化妆品科普平台

化妆品科普平台