痛风是一种由嘌呤代谢紊乱引起的代谢性疾病,其核心机制是血液中尿酸浓度过高,当尿酸在血液中积聚超过饱和度时,会形成针状的尿酸盐结晶,沉积在关节等部位,引发免疫系统的炎症反应。最常见的临床表现是急性关节炎发作,尤其常发生在夜间或清晨的大脚趾根部关节,表现为剧烈疼痛、红肿和活动受限。

尿酸高会导致关节部位的急性疼痛(图片来源:作者使用AI生成)

与人类不同,大多数哺乳动物体内存在一种名为尿酸酶(uricase)的蛋白,它能将尿酸进一步分解为无害物质,从而防止尿酸堆积,而人类在进化过程中丢失了这一关键基因。科学家推测,这一变化发生在约两千到三千万年前,彼时高浓度尿酸或许有助于储存能量,在食物匮乏的环境中维持生存。

然而,在现代社会中,充足的食物供应和高糖饮食使这一旧时代的适应反而成为健康负担。近期,美国乔治亚州立大学的研究团队利用基因编辑技术成功复原了失活已久的尿酸酶基因,为治疗痛风和相关代谢疾病提供了新的思路。

遗失的基因与进化的权衡

上面提到过,人类在进化过程中丢失了尿酸酶这一关键基因,但人类并非唯一经历基因丢失的物种。基因在进化过程中可能因突变、重排或选择压力改变而失活,这一现象被称为假基因化。研究显示,灵长类动物在约两千到两千九百万年前相继失去了尿酸酶基因。

科学家推测,当时灵长类主要以富含果糖的水果为食,较高的尿酸水平有助于将果糖转化为脂肪,以储存能量应对季节性食物短缺。这种生理特征在当时可能具有生存优势。

灵长类主要以富含果糖的水果为食(图片来源:作者使用AI生成)

随着人类进入农业社会和现代社会,环境条件发生了根本改变。食物供给稳定而丰富,能量储存的需求大幅降低,而高尿酸水平带来的风险开始显现。慢性高尿酸血症不仅与痛风直接相关,还与代谢综合征、脂肪肝、高血压以及肾功能损伤等疾病密切相关。

从进化角度看,失去尿酸酶是一次环境驱动下的基因适应,但这一适应在现代生活方式中失去了意义。如今,约20%的成年人存在不同程度的高尿酸血症,现有药物虽可降低尿酸,但对部分患者疗效不佳或出现副作用。因此,重新恢复尿酸酶功能,成为科学家探索的一种可能途径。

利用CRISPR重建古老尿酸酶

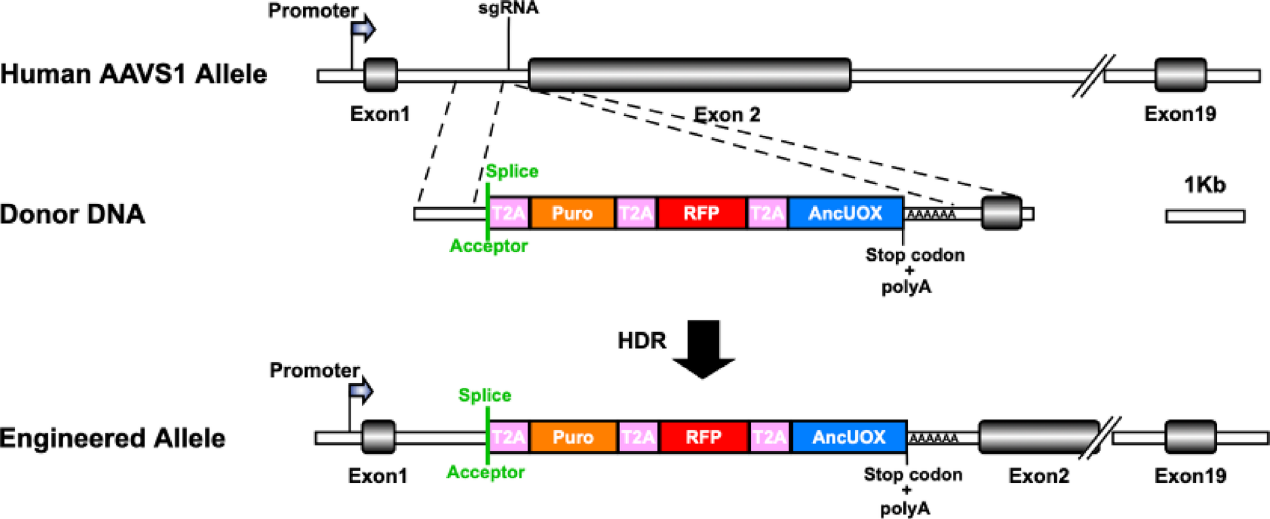

为验证恢复尿酸酶功能的可行性,美国乔治亚州立大学的研究人员利用基因编辑技术对人类失活的尿酸酶基因进行了重建。他们综合了多种哺乳动物现存的尿酸酶基因序列信息,并结合计算机进化模型,推测出约两千万年前基因的原始结构。随后,研究人员使用CRISPR技术将这一重建版本导入人类肝细胞中,以观察其是否能正常表达并发挥功能。

CRISPR/Cas9 系统导入人类AAVS1基因座的示意图(图片来源:参考文献[1])

实验结果表明,经过基因重建的人类肝细胞成功合成了具有活性的尿酸酶。进一步检测显示,这些细胞能够显著降低培养体系中的尿酸浓度,并减少果糖代谢所形成的甘油三酯积累。研究还发现,该酶能自动定位至细胞内的过氧化物酶体,这与自然界中其他哺乳动物的尿酸酶分布一致,说明其结构和功能得到了正确恢复。

这些发现意味着,古老的尿酸酶基因在现代人类细胞中仍能被激活并维持正常生化活性,为治疗痛风及其他高尿酸相关疾病提供了新的分子途径。尽管实验目前仅在细胞模型中完成,研究团队指出,后续的动物实验将是关键步骤,用以评估长期稳定性和潜在副作用。

结尾

这项研究展示了基因编辑在医学领域的新方向——通过恢复人类在进化中失去的功能基因,探索疾病治疗的新可能。尿酸酶的复原不仅有望帮助控制痛风,还可能影响脂肪代谢、肝功能与心血管健康。

然而,科学家们也清楚,任何涉及基因层面的干预都必须经过充分验证。人类基因组在进化中形成的每一次改变,背后往往包含复杂的适应逻辑。重新激活古老基因,或许能带来医学突破,也可能产生未知风险。

在这一过程中,科学的目标不只是修复失去的功能,而是更深刻地理解基因与环境、进化与健康之间的关系。二千万年前的基因被重新唤醒,提醒人们:医学进步的每一步,都建立在对生命系统更全面的认识之上。

参考文献:

[1] Balico, Las De Lima, Gaucher, Eric A. "Genomic insertion of ancestral uricase into human liver cells to determine metabolic consequences of pseudogenization" Scientific Reports 15 (2025): 26093.

[2] Ekholm, Bodil, Stefan Spulber, and Mats Adler. "A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders." Journal of Clinical Sleep Medicine 16.9 (2020): 1567-1577.

[3] Keebaugh, Alaine C., and James W. Thomas. "The evolutionary fate of the genes encoding the purine catabolic enzymes in hominoids, birds, and reptiles." Molecular Biology and Evolution 27.6 (2010): 1359-1369.

[4] Hershfield, Michael S., et al. "Treating gout with pegloticase, a PEGylated urate oxidase, provides insight into the importance of uric acid as an antioxidant in vivo." Proceedings of the National Academy of Sciences 107.32 (2010): 14351-14356.

[5] Wu, Xiangwei, et al. "Two independent mutational events in the loss of urate oxidase during hominoid evolution." Journal of molecular evolution 34.1 (1992): 78-84.

[6] Kratzer, James T., et al. "Evolutionary history and metabolic insights of ancient mammalian uricases." Proceedings of the National Academy of Sciences 111.10 (2014): 3763-3768.

策划制作

作者丨邵文亚 副教授 福建医科大学

审核丨赵宝锋研究员 辽宁省生命学会

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体