每天清晨与夜晚,我们都会机械地完成一个动作——刷牙。但即使再勤快的人,也难以彻底摆脱一个隐秘的敌人——牙菌斑。它是一层由细菌、糖和蛋白质构成的黏性生物膜,会牢牢附着在牙面上,悄无声息地腐蚀牙釉质,最终演变成龋齿。世界卫生组织估计,全球超过九成人一生中经历过龋齿。

即使每天刷牙也可能摆脱不了牙菌斑(图片来源:作者使用AI生成)

尽管牙膏、漱口水和定期洗牙是现代口腔防线的“三板斧”,科学家们仍在寻找更精准、温和的防护策略。近日,以色列本-古里安大学联合我国四川大学与新加坡国立大学的研究团队发现了一种天然分子——3,3′-二吲哚甲烷(DIM),能在实验中消除高达 90% 的牙菌斑生物膜。令人惊讶的是,这种分子并非来自实验室,而是天然存在于卷心菜、西兰花等十字花科蔬菜中。

牙齿为何会被“细菌筑堡”攻陷

研究表明,导致龋齿的罪魁祸首之一是变形链球菌(Streptococcus mutans),它擅长在牙齿表面建立一座由多糖构成的黏性生物膜。

当我们吃下甜食或含糖饮料后,口腔中的变形链球菌会以糖为原料,通过代谢产生一种胶状的胞外聚合物(EPS),这种物质犹如“建筑水泥”,帮助细菌黏附在牙面上。随后,更多细菌加入,形成厚达数十微米的三维菌群层。这层膜不仅能抵御唾液冲刷和牙膏摩擦,还能锁住酸性代谢产物,使局部pH下降到5以下——足以慢慢溶解牙釉质中的羟基磷灰石晶体。

变形链球菌就不怕酸吗?它们拥有一套“抗酸生存系统”,可通过膜上 F₁F₀-ATP酶泵出氢离子,保持体内中性环境,从而在酸性环境中“独活”。一旦生态平衡被打破,口腔中的有益菌减少,耐酸的致龋菌就会占据上风,导致牙齿持续脱钙、损坏。

传统的防治方法主要依赖含氟牙膏、氯己定漱口水或酒精基抗菌剂。这些方式虽然能减少细菌数量,却存在两个问题:一是“无差别清除”,连同有益菌一起杀灭;二是长期使用可能导致细菌产生耐药性或口腔微生态失衡。

来自蔬菜的分子DIM如何发挥奇效

科学家们开始转向新的思路——寻找能抑制生物膜形成、而非单纯杀菌的天然分子。

研究团队发现的3,3′-二吲哚甲烷(DIM),其实是一种我们日常饮食中常见的天然分子。它源自十字花科蔬菜中一种名为吲哚-3-甲醇(Indole-3-carbinol)的化合物,在人体或微生物代谢过程中可自发结合生成。换句话说,吃西兰花、卷心菜、羽衣甘蓝等蔬菜时,我们的身体也在微量产生这种物质。过去,DIM因其抗炎、抗癌等潜力而被研究多年,而这一次,它又在口腔健康领域展现出令人惊讶的新能力。

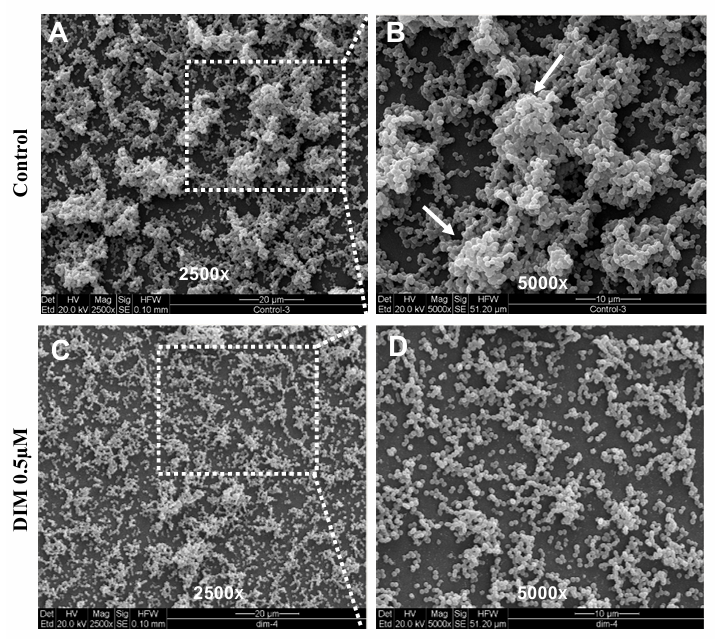

在实验中,科学家选择了最具代表性的致龋菌变形链球菌作为研究对象。他们将该细菌在预先涂有人工唾液膜的玻璃载片上培养,并分别加入不同浓度的DIM。随后,通过激光共聚焦显微镜与扫描电镜,观察菌膜的形态与厚度变化。在浓度仅为0.5微摩尔时,牙菌斑生物膜的厚度下降了92%。

扫描电子显微镜图像展示了变形链球菌在培养24小时后的生物膜形态(图片来源:参考文献[1])

在这些处理组中,细菌并未被杀死,而是失去了“粘附”的能力。扫描电镜下可以看到,原本致密、层层叠加的菌膜变得稀疏、分散。研究人员进一步测定了胞外聚合物(EPS)的含量,发现DIM能让菌体分泌的糖胶减少90%,相当于切断了细菌“自我加固”的物质基础。

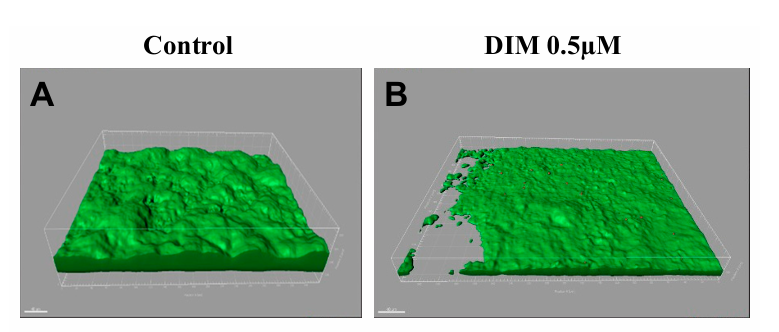

令人意外的是,这种作用在动态流动模型中依然显,即模拟唾液流动环境下,DIM依旧能减少50%的活菌生物膜体积,而死菌数量无显著变化。这表明,DIM并非传统意义上的“杀菌剂”,而是一种 “抗生物膜”调控分子:它让致龋菌无法建立稳固群落,不能破坏口腔微生态。

动态培养条件下的生物膜分散情况(图片来源:参考文献[1])

更进一步的实验还发现,DIM会降低S. mutans 的酸耐受性。当环境pH降至5时,加入DIM的菌群死亡率显著上升。这意味着它不仅削弱了致龋菌的“筑堡”能力,还削去了它在酸性环境中生存的“护盾”。

结尾:离“抗龋牙膏”还有多远?

尽管3,3′-二吲哚甲烷(DIM)在实验中展现出近乎“神奇”的抑菌功效——能让变形链球菌失去筑膜能力、减少酸耐受性,但仍停留在实验室研究阶段。目前还没有临床证据证明,它在真实口腔环境中同样有效;它也未被任何监管机构批准为牙膏或漱口水中的活性成分。

但这项研究带来的意义并不仅仅是一种新分子,而是一种新思路。过去我们总是用杀灭的方式对待细菌,却忽视了口腔是一个复杂的生态系统。DIM的出现,让人们看到另一种可能,这种温和干预的策略,或许会成为未来口腔健康的新方向。

未来某天,当你刷牙时,牙膏中的活性成分也许不再是单纯的化学杀菌剂,而是一种能“驯化”细菌的天然分子。

参考文献:

[1] Baruch, Yifat, et al. "3, 3′-Diindolylmethane (DIM): A Potential Therapeutic Agent against Cariogenic Streptococcus mutans Biofilm." Antibiotics 12.6 (2023): 1017.

[2] Chawhuaveang, Darren Dhananthat, et al. "Acquired salivary pellicle and oral diseases: A literature review." Journal of Dental Sciences 16.1 (2021): 523-529.

[3] Lemos, José A., and Robert A. Burne. "A model of efficiency: stress tolerance by Streptococcus mutans." Microbiology 154.11 (2008): 3247-3255.

[4] Dashper, S. G., and E. C. Reynolds. "pH regulation by Streptococcus mutans." Journal of dental research 71.5 (1992): 1159-1165.

策划制作

作者丨Denovo科普团队

审核丨赵宝锋 辽宁生命科学学会研究员

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体