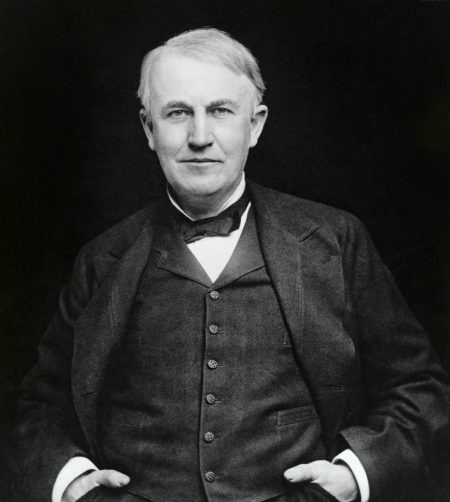

1868年10月28日,21岁的美国发明家托马斯・爱迪生在波士顿向美国专利局递交了人生第一份专利申请——电子投票记录仪。此时的他还是西部联合电报公司的普通技工,每天通过电报专线报道国会表决新闻,却意外成为改变投票技术的先驱。这份编号90646的专利,最终在1869年6月1日正式获批,揭开了“发明大王”传奇生涯的序幕。

19世纪60年代的美国国会,仍沿用低效的口头表决制:议员逐一站起喊出“赞成”或“反对”,书记员手工登记计数,一场表决常耗时数小时,还频繁出现记录错误。爱迪生在处理国会电报稿时,目睹了这一乱象,同时受《法拉第电学研究》中电磁理论启发,萌生了将电报技术与投票流程结合的想法。

他的设计极具前瞻性,每位议员座位安装红绿双色电钮(或旋钮),分别对应“赞成”与“反对”。按下电钮后,电流即刻传输至议长办公桌上的记录装置——两组嵌有议员姓名的金属字模圆柱,分别对应“是”“否”选项。投票结束后,书记员将化学处理过的纸片覆盖字模,滚动金属滚轮,电流会使对应选项的化学物质溶解,同时齿轮计数器自动累加票数,整个过程仅需数分钟。

电子投票记录仪

1868 年底,爱迪生带着原型机赶赴华盛顿演示。机器精准完成了模拟表决,却遭到国会委员会的断然拒绝。一位议员直言不讳:“慢速投票是政治必需——我们需要时间游说同僚,甚至通过冗长辩论拖延议程。” 原来,效率提升反而触动了政客们的利益:快速计票会终结“冗长演说阻挠立法” 的操作空间。

更令人无奈的是,两党竟罕见达成共识:少数党担心失去拖延机会,多数党则忧虑未来沦为少数时无计可施。最终,爱迪生的朋友罗伯茨花费100美元购入的专利股权血本无归,这部本可革新民主流程的机器被送入仓库。归途火车上,爱迪生写下名言:“发明家空想的创造毫无价值,唯有回应社会需求的发明才有意义。”

尽管首战失利,电子投票记录仪的核心原理却延续至今。其“电信号传输+自动计数”的架构,成为现代电子投票系统的雏形。19世纪末,改良版投票机开始在美国地方议会应用;20世纪中叶,计算机技术融入后,形成了如今的电子计票系统——从美国大选的触控投票机到我国的电子表决器,都能看到爱迪生当年设计的影子。

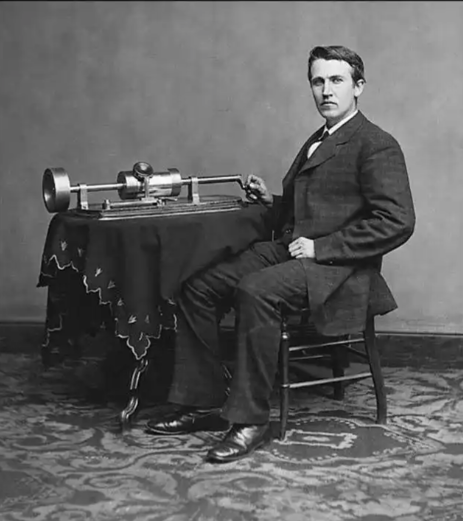

这次失败重塑了爱迪生的发明理念,此后他每着手新发明,必先调研市场需求:留声机诞生前研究音乐传播痛点,电灯发明前分析煤气灯缺陷,最终收获1093项美国专利。

爱迪生和他的早期留声机合影于1878年

参考来源:央广网、科普中国、《读者》

来源: 江苏省科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏