当空气中的热浪被清爽取代,当树叶开始染上金黄,我们的心情似乎也随之浮动。你是否感到莫名疲惫、情绪低落,或是比往常更易焦虑?别担心,这不全是你的问题——秋天,真的在悄悄影响着我们的内心。

一、为何秋季容易“伤情绪”?

我们的心理状态与自然环境息息相关。秋季的以下几个特点,是触发我们情绪波动的主要原因:

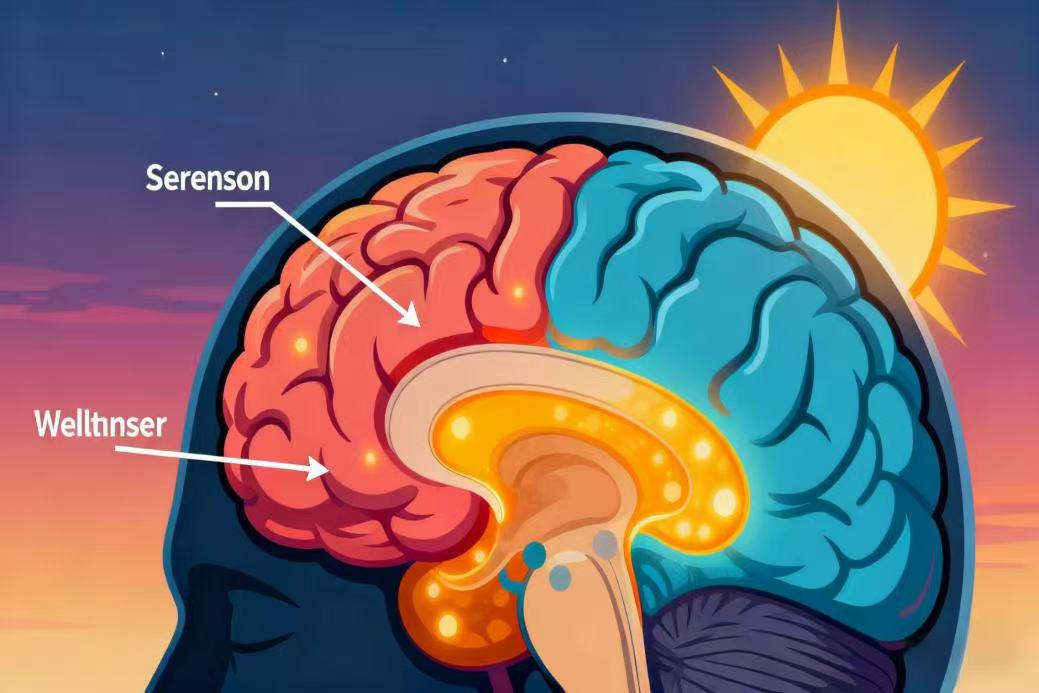

阳光“打折”,生物节律受影响

白昼渐短,日照时间减少。这会导致我们大脑中两种关键神经递质——(5-羟色胺,与情绪、食欲和睡眠相关的“快乐信使”) 和褪黑素(调节睡眠-觉醒周期的“助眠信使”) 的平衡被打破,血清素水平可能下降,而褪黑素分泌则可能增多,从而更容易感到情绪低落、疲惫和嗜睡。

气候“变脸”,感官体验压抑

秋风萧瑟,万物凋零,这种景象容易引发“悲秋”的共鸣。气温下降也让我们户外活动减少,社交和运动量双双下滑,使得负面情绪缺乏有效的宣泄出口。

压力“叠加”,迎来年中倦怠

对于学生而言,十月、十一月恰逢期中考试、项目汇报扎堆的时期,尤其是医学院校学生,也该调整状态,准备开启期末复习。学业工作的现实压力,与季节带来的生理影响叠加,形成了“秋季心理风暴”的完美条件。

二、秋季常见的几种心理困扰

季节性情绪失调(SAD)

——秋天的“心灵感冒”

典型症状:持续的情绪低落、兴趣减退、能量不足、特别嗜睡、渴望碳水化合物(如面包、甜食)导致体重增加。它不同于普通的“不开心”,是一种有规律地在秋冬季发作、春夏季缓解的情绪障碍。如果相关症状持续两周以上,且严重影响社会功能,建议寻求专业评估。

秋季焦虑——“年尾焦虑”的前奏

典型症状:莫名的紧张不安、易怒、注意力难以集中、对未来感到担忧(如对学业成绩、年末总结的过度忧虑)。仿佛被一种“一年又要过去了,我好像一事无成”的紧迫感所追赶。

普遍存在的“秋季倦怠”

典型症状:感觉身体被“掏空”、动力缺失、做事拖拉、效率下降,甚至伴有失眠或睡眠过多。这是一种介于健康与疾病之间的“亚健康”状态,是身体发出的预警信号。

三、给你的秋季心理“主动养护”手册

应对秋季心理困扰,关键在于 “主动” 而非 “被动” 等待。以下方法,就像为你的心灵穿上温暖的“秋裤”:

追逐阳光,成为“向日葵”

日照疗法:尽可能多地拥抱自然光。每天上午9-11点或下午3-5点,到户外活动20~30分钟,即使只是散散步。请记住,阴天时户外的光线强度也远高于室内。

打造明亮环境:在室内时,拉开窗帘,让自己坐在靠窗的位置。

坚持运动,制造“快乐水”

秋季推荐:快走、慢跑、骑行、登山(赏秋色一举两得),或者室内瑜伽、跳舞等。每周3~5次,每次30分钟以上,就能见效。

经营社交,获取“情绪暖宝宝”

避免因天气转冷而自我封闭。主动与能给你带来支持和温暖的家人、朋友联系。

温暖小事:约一顿热气腾腾的火锅,组织一次电影之夜或简单和朋友打个视频电话。高质量的社交是抵御情绪寒冷的绝佳绝缘体。

健康饮食,吃出“好心情”

可以适量增加富含Omega-3脂肪酸的食物(如深海鱼、坚果),它们对大脑健康有益。多吃复合碳水化合物(如全麦面包、燕麦),它们能提供更稳定的能量,避免血糖剧烈波动影响情绪。

培养“向内”的爱好,安顿身心

正念冥想:观察并接纳自己当下的情绪。

写感恩日记:每天记录三件值得感恩的小事,重塑积极视角。

安静的手工:如绘画、拼图、针织,让心灵在专注中得以休息。

【重要提醒】

如果上述自我调节方法尝试2~3周后,你的低落情绪依然持续加重,严重影响了日常生活、学习和工作——请务必不要独自硬扛!这就像是心灵得了重感冒,需要看医生。

秋天不只是凋零,更是丰收和沉淀的季节。愿你能像细心添衣一样,呵护自己的内心,平稳度过这个秋天,积蓄力量,迎接冬日后的新生。

免责声明:本账号发布的文字及图片除部分原创外其余摘自网络,其版权归原作者及网站所有,若有任何问题请联系我们,将妥善处理。

来源: 泉州市心理咨询师协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助