在零下数十度的边境巡逻线、风雪交加的野外驻训场,极端严寒不仅考验着单兵的意志力,更直接影响行动效率与身体健康。长期以来,传统防寒装备面临着多重性能瓶颈:为抵御严寒采用的多层叠加设计,常导致服装厚重臃肿,限制战术动作灵活性;依赖衣物自身隔热性的被动保暖方式,无法根据环境温度或人体活动量动态调整,易出现静坐时寒冷、运动后闷汗的两难情况;部分外接线路的发热装备,既存在穿着硌身的问题,又难以耐受水洗,难以适配野外复杂的使用与清洁场景。

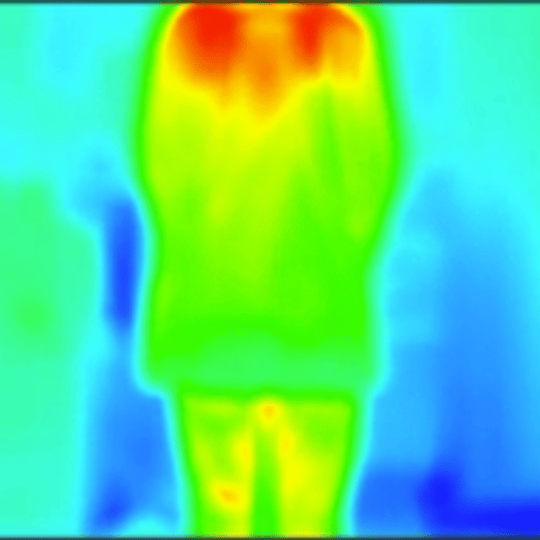

为破解这些难题,基于纺织科技与单兵需求的深度融合,一种新型智能电热防寒解决方案逐步发展成熟。其核心思路是摆脱传统“外挂式”发热结构,通过针织技术将发热元件与服装本体无缝结合,使装备在具备保暖功能的同时,保持与普通战术服装相近的贴合度与灵活性,不影响战术训练、野外机动等动作执行。

在控温与续航设计上,这类方案通常搭载多档位调节的恒温系统,可将温度精准控制在人体舒适区间,单兵能通过物理按钮或移动设备便捷调温;供电模块多采用低电压锂电池,在保障使用安全的同时,可实现数小时的连续发热,覆盖单次野外任务时长,且升温速度较快,能快速缓解寒冷不适。此外,通过优化发热元件与织物纤维的结合方式,方案还解决了传统发热装备怕水难清洁的问题,同时保留织物的透气透湿特性,避免长时间穿着产生黏腻感,兼顾保暖与舒适性。

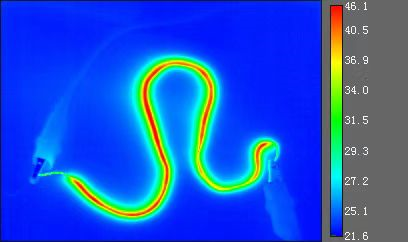

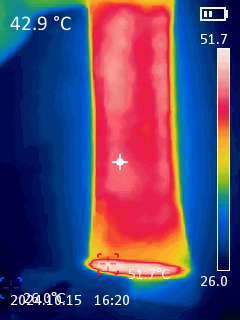

技术创新层面,一方面通过新型发热材料替代传统金属发热丝,在保证电热性能的同时,提升材料的拉伸性与耐磨性,使其能耐受反复弯折与摩擦;另一方面,通过调整织物组织结构,实现发热区域的精准布局——在腰腹、膝盖等易受寒部位强化发热效果,在腋下、背部等易出汗部位减少发热单元,既满足保暖需求,又避免能源浪费。

目前,这类技术已逐步应用于单兵服装、护腰、护膝等装备中。在野外驻训场景,可帮助单兵在无需叠加厚重衣物的情况下维持核心体温,保障动作灵活;在冬季边境巡逻中,针对性的保暖装备能缓解腰部受寒问题,降低相关健康风险。除此之外,其应用场景还在向户外作业、日常保暖等领域延伸,为易受寒人群提供解决方案。

从被动御寒到主动控温,从厚重束缚到灵活舒适,智能电热技术在单兵防寒领域的应用,不仅是装备性能的升级,更体现了对使用场景与人体需求的深度适配。

随着技术持续优化,未来在自动温控、续航能力等方面的提升,将进一步增强极端环境下的保障能力,为各类寒冷场景下的活动提供更坚实的支持。

作者:李煜天 青岛大学

责编:刘丹

来源: 青岛大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国纺织工程学会

中国纺织工程学会