目 录

一、什么是互联网

1、覆盖全球 2、双向传递 3、自动中转

二、今天的信息互联网

1、客户端 2、数据包 3、媒介 4、路由器 5、服务器

三、今天的交通网

1、站点 2、载体 3、道路

四、明天的交通互联网

1、站点 2、载体 3、管道 4、变道环 5、控制系统 6、小区交通网

7、大区交通网 8、城市交通网 9、交通互联网 10、控制技术 11、优越性 12、可行性

五、今天的供电网

1、发电方 2、升压变电站 3、高压输电网 4、降压变电站 5、低压电网

六、明天的电力互联网

1、环球电网 2、城市电网 3、低压直流标准 4、市内电流 5、环球电流 6、输电损耗 7、可行性

8、优越性

七、今天的供水网

1、地表水和地下水 2、沉淀过滤消毒 3、缺水问题

八、明天的淡水互联网

1、空中水库 2、环球水网 3、取水平台 4、城市水网 5、取水平台选址 6、环球水流

7、优越性 8、可行性

一、什么是互联网

今天有很多网,例如:铁路网、公路网、海运网、空运网、供电网、供热网、燃气网、供水网、电话网、广播网、电视网、国际互联网等。这些网有的传递货物,有的传递乘客,有的传递电能,有的传递热能,有的传递淡水,有的传递信息。

为什么只有国际互联网称作互联网呢?因为只有它具有以下三个特征:

1、覆盖全球

传递范围不受地域和距离的限制,可以覆盖全球。

2、双向传递

每个客户端既是发送端,又是接收端,既可发送,又可接收。

3、自动中转

传递过程虽经多次中转,但都是自动完成,不需要人工参与。

其它网或不能覆盖全球,或不能双向传递,或不能自动中转。所以都不是互联网。

先说航空网:虽然它能覆盖全球的机场,但不能直达目的地,还需经过多次人工参与的中转和换乘。所以不是互联网。

再说供电网:虽能把电直接送到千家万户,但只能单向传递,不能双向传递,也不能覆盖全球。所以不是互联网。

还有公路网:虽能双向传递,但不能自中转,也不能覆盖全球。所以也不是互联网。

国际互联网为我们带来极大方便:无论在世界的什么地方,只需轻轻一点鼠标,就能互通信息。无论是声音、图像、视频,还是文字、数字、表格,都可双向直达。

但国际互联网只能传递信息,不能传递其它东西,因此应该称作信息互联网。

综上所述,无论传递什么,只要具有覆盖全球,双向传递,自动中转这三个特征,都可称作互联网。

二、今天的信息互联网

今天的人利用今天的材料和技术建成了今天的信息互联网。它是世界上第一个互联网,也是今天唯一的互联网。

信息互联网之所以具有覆盖全球,双向传递,自动中转这三个特征,是因为具有以下五个要素:

1、客户端

每个客户端都有一个地址,既可作为信息的发送端,又可作为信息的接收端。

2、数据包

每个客户端发送的信息,都需事先装入数据包,并在数据包内注明接收端的地址。

3、媒介

媒介包括光纤、电缆、电磁波,数据包通过媒介进行传递,可将所有客户端互联成网。

4、路由器

路由器位于网的各个节点,可根据地址将收到的数据包转发到下一个节点,虽经多次中转,但最终可将数据包送到地址指定的客户端。

5、服务器

上述过程都需在服务器的控制才能完成。

三、今天的交通网

今天的交通网包括:铁路网、公路网、海运网、空运网等,其共同点是:都由三大要素构成,即:站点、载体、道路。

1、站点

站点是指:汽车站、火车站、港口、码头、机场等。是汽车、火车、轮船、飞机的停靠点,也是乘客或货物的集散地和乘降地。

随着时代的发展,站点的规模越来越大,全国第一、世界第一的贵冠不断刷新。但站点并非交通的最终目的地。

2、载体

载体是装载乘客或货物的箱体:如汽车、火车、轮船、飞机等。

今天的交通是以载体为主导,也就是交通所需的能源、动力和操控系统都设在载体上,随载体一起运行。这不仅占用了载体的有限空间,增加了载体的自身重量,增加了交通的能源消耗,增加了载体的制造成本。还由于每个载体都各行其是,不能统一操控,致使碰撞、追尾、拥堵时有发生。

3、道路

道路是载体运行的空间:如公路、铁路、航海线路、航空线路等。

目前对道路的投资日益提高,但道路依然不是交通的主导,只是载体的运行空间。

四、明天的交通互联网

由于纳米技术和基因技术的发展,明天的人可以大量生产超高强度材料、超高电导材料、超高磁通材料等。

有了这些新材料,就可制造尺寸超过千米的构件。例如千米立柱、千米横梁、千米磁悬浮管道、千米输水管道等。

有了千米立柱和千米横梁,城市就可以建在陆地或海洋的上空,就可选择最宜居的海拔高度。

有了千米立柱和千米磁悬浮管道,道路就可以跨越高山和海洋,就可把以载体为主导升级为以道路为主导。

明天的人将利用明天的材料和技术建成明天的交通互联网。它将成为继信息互联网之后的第二个互联网。

与信息互联网类同,交通互联网也具有五个要素:

1、站点

站点相当于信息互联网的客户端。每个住宅,每个单位,每个需要交通的地方都设有站点,其特点是规模小,数量多,既是交通的始发站,又是终点站。

2、载体

载体相当于信息互联网的数据包。外形类似“胶囊”,可装载乘客或货物,还可根据乘客表明的终点站自动生成地址信息,可在磁场中悬浮,运行,加速,减速,停止。

3、管道

管道相当于信息互联网的媒介。管道内有磁场,磁场可驱动载体运行,因而可传递乘客或货物。

4、变道环

变道环相当于信息互联网的路由器。变道环由一段管道首位相接而成,具有多个出、入口,通过出、入口与其它变道环或站点互联,不仅可通过出口的开闭选择路线,还是交通的主干道。

变道环分若干等级,直接与站点互联的为1级环,与1级环互联的为2级环,与2级环互联的为3级环,依此类推。等级越高,环的周长越长,环内速度越快。

5、控制系统

控制系统相当于信息互联网的服务器,可控制管道和变道环的内部磁场,并通过磁场控制载体的运行,通过磁场控制出口的开闭。

上述五个要素可组成小区交通网、大区交通网、城市交通网、城市群交通网、城市大群交通网,最终可组成覆盖全球的交通互联网。

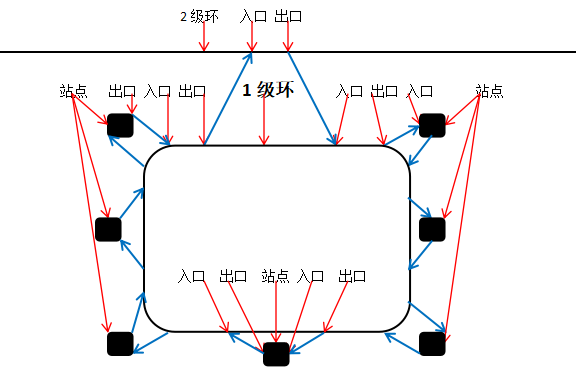

6、小区交通网

一个小区有多个站点,小区的任何地方到站点都不超过百米。一个1级环与小区内所有站点组成小区交通网。小区交通网可在小区内实现站点到站点的双向直达。也就是乘客或货物可从小区的任一站点进入载体,只需说出要去的站点,即终点站,载体就会自动生成地址信息。

地址信息是所要通过的变道环的出口。此时的地址信息只包含一个出口,也就是1级环连接终点站的出口。站点的出入口及变道环的入口始终处于开启状态。

然后载体启动,并逐渐加速到1级环的环内速度。接下来通过入口进入1级环,并以环内速度运行。

当载体靠近地址信息中的出口时,出口打开,载体通过,然后逐渐减速,最终停在终点站。小区交通网如下图所示:

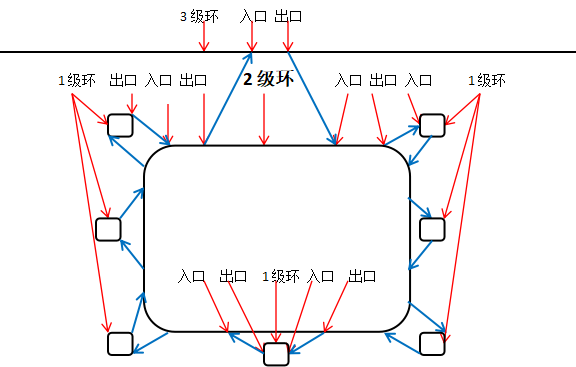

7、大区交通网

一个大区包含若干小区,一个2级环和大区内所有1级环和站点组成大区交通网。大区交通网可在大区内实现站点到站点的双向直达。也就是乘客或货物可从大区内的任一站点进入载体,如果终点站在本小区,过程如前所述。如果终点站不在本小区,此时载体生成的地址信息将包含如下3个出口:

1、从始发站所在的1级环到2级环的出口。

2、从2级环到终点站所在1级环的出口。

3、从1级环到终点站的出口。

载体依次通过上述3个出口,最终停在终点站。

省略了小区交通网的大区交通网如下图所示:

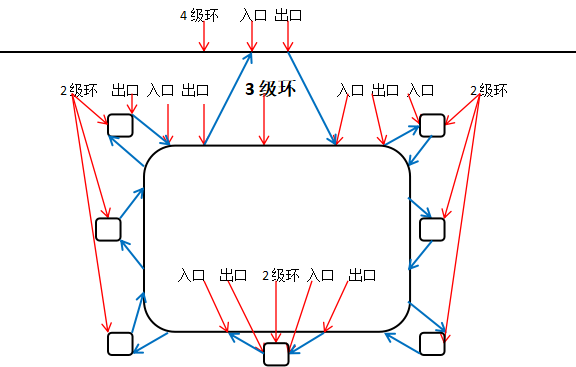

8、城市交通网

一个城市包含若干大区,一个3级环和城市内的所有2级环、1级环和站点组成城市交通网,城市交通网可在城市内实现站点到站点的双向直达。也就是乘客或货物可从市内任一站点进入载体,如果终点站在本小区或本大区,过程如前所述。如果终点站不在本小区,也不在本大区,此时载体生成的地址信息将包含如下5个出口:

1、从始发站所在的1级环到2级环的出口。

2、从2级环到3级环的出口。

3、从3级环到终点站所在2级环的出口。

4、从2级环到终点站所在1级环的出口。

5、从1级环到终点站的出口。

载体依次通过上述5个出口,最终停在终点站。

省略了小区、大区交通网的城市交通网如下图所示:

9、交通互联网

一个4级环可将若干个城市交通网互联,组成城市群交通网,可在城市群内实现站点到站点的双向直达。

一个5级环可将若干个城市群交通网互联,组成城市大群交通网,可城市大群内实现站点到站点的双向直达。

依此类推,最终组成可在全球范围实现站点到站点双向直达的全球交通互联网,简称交通互联网。

交通互联网的所有出入口都沿切线方向,载体通过不用减速。1级环的环内速度较低,便于载体的进站和出站。随着环级的升高,环内速度逐级升高,当速度接近和超过每小时一千千米时,管道内需保持真空或半真空状态,以减小空气阻力。由于速度快,全自动,不停车,运输能力远超今天的单向单车道。

在此基础之上,再增加一套完全相同的反向运行系统,即可构成双向双车道,运输能力可以加倍。

两套系统处于同一位置的变道环通过出入口互联,始发站到终点站就有多条路线,自动生成的地址信息可选择最短路线,运行时间可进一步缩短,运输能力可进一步提高。

10、控制技术

交通互联网的控制技术都是成熟技术,具体功能如下所示:

1、载体从始发站出发时,在连接1级环的管道内,通过磁场逐渐加速到1级环的环内速度,然后进入1级环。

2、载体由低级环进入高级环时,在连接两环的管道内,通过磁场使载体逐渐加速到高级环的环内速度,然后进入。

3、载体由高级环进入低级环时,在连接两环的管道内,通过磁场使载体逐渐减速到低级环的环内速度,然后进入。

4、载体进入变道环时,通过微调载体速度以选择入环时机,自动避免与环内运行中的载体碰撞。

5、载体进入变道环后,以环内速度运行,并自动保持间距。

6、载体靠近地址信息中的出口时,出口打开,载体通过。

7、载体从1级环进入终点站时,通过磁场使载体逐渐减速,直到停在终点站。

11、优越性

1、任何地方到站点都不超过百米,不用接站、送站。

2、站点设在地面,不用电梯、楼梯。

3、随时都可出行,不用预定。

4、进站即可上车,不用等待。

5、到任何地方都可直达,不用换乘。

6、中途不停,节省时间。

7、前半程速度逐级上升,后半程速度逐级下降,可最大限度地节省时间。

由于交通互联网可在全球范围双向直达,用时最少最方便,所以火车、汽车、轮船、飞机等,必将退出历史舞台。

12、可行性

交通互联网并非遥不可及的幻想:磁悬浮列车已投入运营,真空磁悬浮管道列车已进入实验阶段,控制技术已是成熟技术。

只是有待于新材料和新技术使建设成本大幅度降低。

基因技术和纳米技术已为我们开启了获取这些新材料和新技术的大门,交通互联网的实施仅是时间问题。

五、今天的供电网

今天的供电网由发电方、升压变电站、高压输电网、降压变电站、低压电网组成。由于是单向传递,所以叫供电网,不叫互联网。

1、发电方

发电方包括火电、核电、水电、风电、光伏发电等,其中水电、风电、光伏发电称作清洁能源,在全球发电总量中的占比逐年上升。但受昼夜变化,季节变化,天气变化的影响,清洁能源还不能完全取代火电和核电。

2、升压变电站

升压变电站位高压输电网的始端,用于把输电电压提升到数万伏,甚至百万伏。输电损耗与输电电流的平方成正比,提高输电电压可降低输电电流,也就是可降低输电损耗。

3、高压输电网

高压输电网用于输送(传递)电能,通常输送的是三相交流电。电压越高,输送距离越远,通常为数十千米到数百千米,最远可达数千千米。

4、降压变电站

降压变电站位于高压输电网的末端,通常是将三相交流电的线电压降为400伏左右,以供用电单位使用。

5、低压电网

低压电网通常指用电单位内部的电网,可将降压后的三相交流电或单相交流电送到每个用电设备。

六、明天的电力互联网

地球接受的阳光功率约为17.4亿亿瓦,是今天全球发电总功率的5万倍,仅靠阳光发电就能满足全球的能源需求。

由于阳光发电受昼夜变化,季节变化,天气变化的影响,一个地区的阳光发电不能稳定供电,需要一个覆盖全球,双向传递,可自动改变传递方向的电力互联网。

还由于明天的城市遍布全球的陆地和海洋。这也需要建立一个覆盖全球的电力互联网。

明天的人将利用明天的材料和技术建成明天的电力互联网,

明天的的电力互联网由环球电网和城市电网组成。发电、输电、用电,都采用统一的电压直流标准。

1、环球电网

沿地球的经线和纬线分别铺设若干条经向和纬向输电线路,线路交点处互联,组成网格状环球电网,简称环球电网。

环球电网可将白天区的电能送到夜间区,将低纬度区的电能送到高纬度区,将强光区的电能送到弱光区。

由于地球表面任何时候都有一半处于阳光之下,还由于全球阳光发电的装机容量为全球用电功率的两倍以上,并且分布均匀。所以全球阳光发电总功率可以保持稳定,可以满足全球的用电需求。

2、市内电网

每个城市建一电网,简称市内电网。每个市内电网的阳光发电装机总容量为该市用电总功率的两倍以上。白天除供本市用电外还可通过环球电网向处于夜间的城市供电。夜间则从环球电网引进电能对本市供电

3、低压直流标准

电力互联网的发电、输电、用电,统一采用低压直流标准,输电线路为正负两线,电压为直流220伏,每个城市的市内电网都可直接与环球电网互联。

统一采用低压直流标准具有以下优点:

1、光伏发电发出的是直流电,不用转换,不用升压即可入网,可省去交直流转换设备和升压、降压设备。

2、直流输电没有集肤效应,可充分利用导线的截面积;没有容抗、感抗的困扰,输电距离可以覆盖全球。

3、电子设备使用直流电,可省去整流、滤波的麻烦;动力设备使用直流电,调速更方便;电热设备也可以直接使用直流电。

4、市内电流

市内电网的电流简称市内电流,其大小取决于市内的用电负荷。

5、环球电流

环球电网的电流简称环球电流,用于在全球范围传递电能。传递方向通常是由白天区流向黑夜区,由强光区流向弱光区。

假如地球上阳光强度处处相等,每个城市的发电量都可自给自足,环球电流就会趋向于零。但地球表面任何时候都只有一半处于阳光之下,另一半没有阳光,所以环球电流总是存在。

环球电流传递电能方向主要随地球自转而变化,另外也随季节和天气而变化,不需要人工干预。

阳光充足时,市内电网电压会略高于环球电网电压,会自动向环球电网输出电能。阳光不足时,市内电网电压会略低于环球电网电压,会自动从环球电网引入电能。

6、输电损耗

输电损耗与输电线路电流的平方成正比,与输电线路的电阻成正比。由于没有采用提高输电电压来降低输电电流的输电方式,所以输电线路中的电流将会很大,只能通过降低输电线路的电阻来降低输电损耗。降低电阻有两个途径:一是增加截面积,二是提高电导率,最好是采用超导材料。

7、可行性

明天的电力互联网主要涉及光电转换技术和超导输电技术。

目前广泛应用的硅基组件光伏电池的光电转换效率为23-24%。钙钛矿材料的叠层电池结构的实验室效率已达33%,刚性钙钛矿组件已实现量产。单线态裂分有机太阳能电池理论效率超40%。量子点光伏电池理论效率上限可达63%。

国家电网已在2025年推出2000公里超导电缆招标计划,说明超导输电技术正在进入实用阶段。

8、优越性

由于电力互联网可为人类提供足够的电能,电能可方便地转换成热能,不仅可取代供热网、燃气网,还使原来不宜人类居住的严寒地带也成为人类的乐园。

明天的电力互联网可使人类彻底摆脱对煤炭、石油、天然气的依赖,不仅可彻底解决能源短缺问题,还可解决环境污染问题,成为全球四大互联网之一。

七、今天的供水网

1、地表水和地下水

地球上淡水的源头是云层的降水,云层的降水大部分落入海洋,小部分落在陆地上。落在陆地上的淡水大部分又流入海洋,只有小部分储存在江河、湖泊、水库和地下,成为今天人类赖以生存的地表水和地下水。

2、沉淀过滤消毒

今天的自来水厂抽取地表水或地下水作为水源。由于地表水和地下水已受到地表环境的污染,所以必须进行沉淀、过滤和消毒处理,然后才能通过自来水网送到千家万户,作为生活用水。

3、缺水问题

由于对淡水的需求日益增长,还由于地表水和地下水的分布不均,有的地方多,有的地方少,还有的地方没有。尽管采取了节约用水,跨区调水,海水淡化等多种措施,缺水问题依然严重。

八、明天的淡水互联网

全球年降水总量约为576万亿吨,大约是全世界年生活用水总量的1000倍。只需把全球降水总量的千分之一截留和储存在空中,就可满足全世界的生活用水。由于储存在空中,仅靠液位差就能自动流入千家万户;由于没有受到地表环境的污染,不需要沉淀、过滤和消毒就可作为饮用水和生活用水。

由于缺水问题日益严重,还由于建在海上的城市根本就没有地表水和地下水可用。所以,明天的人利用明天的材料和技术建成了明天的淡水互联网。淡水互联网由空中水库、环球水网、取水平台、城市水网构成:

1、空中水库

每个城市都用千米立柱等千米构件搭建一座空中水库,用于收集和存储雨水。所有城市的空中水库海拔高度都相等,水位也基本相等。空中水库的淡水小部分来自本地收集的降水,大部分来自环球水网。

2、环球水网

用千米输水管道将全球所有空中水库互联,组成环球水网。环球水网的淡水主要来自多云多雨区的取水平台。

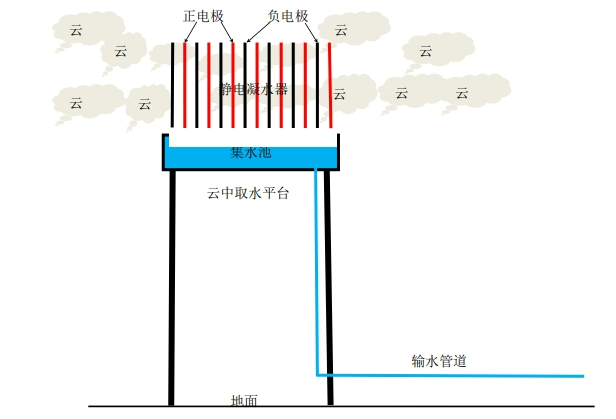

3、取水平台

取水平台分布在环球各地的多云多雨区,是利用千米立柱等千米构件在云层里搭建的平台。平台上设集水池,集水池上设凝水器。凝水器由正、负电极组成。电极垂直安装,正负相间,均匀分布,如下所示:

云层是漂浮在空中的小水珠,通过电极之间时,会在电场的作用下凝聚于电极表面,然后流向集水池。

小水珠的凝聚过程是一个放热过程,释放的热量可把空气加热,被加热的空气上升,周边的云层就进来补充,云变水就可连续进行。

一个半径1公里的取水平台,可把半径10公里的云层不断吸入并转化成水。取水平台的数量根据需要而定,所产的淡水约为全球降水总量的千分之一。

4、城市水网

空中水库通过输水管道联通所在城市的所有用户,组成城市水网。空中水库海拔高于城市,仅靠液位差就可向用户供水,用水高峰时水位略有下降,用水低谷时会自动恢复。

5、取水平台选址

地球的许多地方阴雨天特别多,例如:哥伦比亚的图图嫩多,年均降雨量高达11770毫米;印度的梅加拉亚帮,日降雨量曾高达1563毫米;中国的贵阳就是因为阴天多,晴天少,阳光珍贵而得名。这些地方具备生成云层的天然条件,可作为取水平台的选址。不仅可以大量生成淡水,还可改善本地缺少晴天的不良环境。

6、环球水流

环球水流是指各取水平台与各空中水库之间的水流。

环球水流的方向随季节而变化,通常由多云多雨区流向少云少雨区,可以克服降雨分布不均对供水的影响。

7、优越性

淡水互联网不仅彻底解决了长期困扰人类的缺水问题,还显著改善了湿度太高,缺水晴天的不良环境,使人类家园变得更美好。

8、可行性

淡水互联网在理论上完全可行,只是有待于超强度新材料和新技术的出现,使建造成本大幅度降低。

基因技术和纳米技术已为我们开启了获取这些新材料和新技术的大门,淡水互联网必将成为全球四大互联网之一。

来源: 首创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

任金生

任金生