编者按:在我们的生活中,有太多看似“常识”的说法,但它们真的可靠吗?在“传言大较真”系列中,我们将拿起科学的放大镜,对这些流传已久的传言进行一次彻底的审视,追溯源头,验证真伪。让我们一起用较真的态度,寻找传言背后的科学真相吧!

你或许听过这样一个传言:“如果核末日到来,人类文明毁于一旦,地球上最后的幸存者将会是蟑螂。”

这个说法流传之广,几乎成了一种都市传说。从街头巷尾的闲谈,到电影、广告和新闻报道中,蟑螂“末日幸存者”的形象早已深入人心。我们一边厌恶地踩死家里的“小强”,一边又对它那似乎能扛过原子弹的生命力心生敬畏。

核爆中的蟑螂 图片来源:ClearFirst

但你有没有想过,这个听起来煞有介事的传言,到底有多少是真的?今天,我们就用科学的放大镜,好好审视一下这个流传了几十年的“末日神话”。

这个传言从何而来?

“蟑螂可以活过核爆炸”的说法,极大可能与二战的历史片段有关。

在记者理查德·施韦德(Richard Schweid)所著的《蟑螂档案:历史与传说概要》(The Cockroach Papers: A Compendium of History and Lore)一书中,就提到过这样的传闻——广岛和长崎原子弹爆炸后,仍有人见到蟑螂在废墟中爬行。

这个细节虽然未经严格科学验证,却很快激发了人类的想象力:当人类不复存在时,小强依旧顽强求生。

“据报道,蟑螂在广岛和长崎的爆炸中幸存下来。” 图片来源:截自《蟑螂档案:历史与传说概要》

到了20世纪60年代的冷战时期,这个观念被进一步推向大众视野,部分原因在于反核活动人士的传播。当全世界都笼罩在核战争的阴影下时,人们对毁灭的恐惧催生了各种想象。

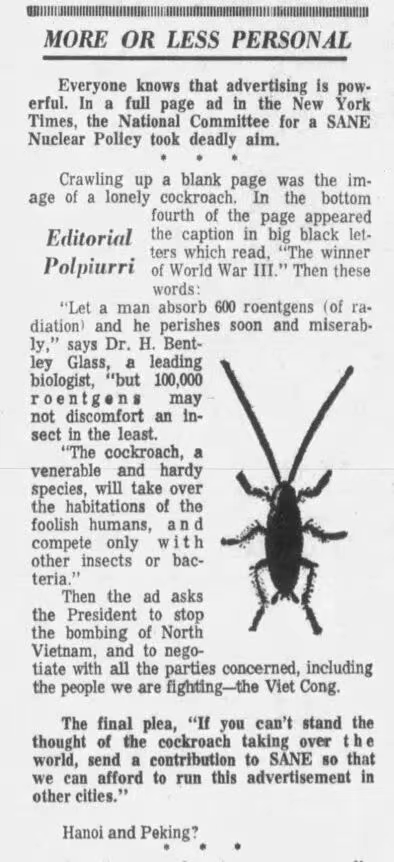

例如,由美国理性核政策全国委员会(National Committee for a Sane Nuclear Policy)赞助的一则著名广告,曾在1968年《纽约时报》的一篇文章中被引用,画面简单却极具冲击力:一只孤独的蟑螂,配上一句警世名言——“第三次世界大战的最后赢家。”

剪报中对该则广告的描述 图片来源:The New York Times

虽然是为了讽刺与警示,这句口号般的描述却在核恐惧弥漫的年代精准击中了人们的焦虑,让蟑螂的形象与末日牢牢地绑定在了一起。

随后,这一说法陆续被诸多文艺作品所采纳。例如,在2008年上映的《机器人总动员》(Wall-E)中,清洁机器人瓦力身处人类遗弃的地球废土,唯一的“伙伴”就是一只顽强的小蟑螂——哈尔,它在废墟中悠然自得,也成了“末日独活”的象征。

机器人瓦力(右)与它的蟑螂伙伴哈尔(左) 图片来源:截自电影《机器人总动员》

现在问题来了,如果要较真的话,“核末日后只剩蟑螂”的说法,经得起科学的推敲吗?

蟑螂为何被称为地球强者?

在深入探讨这个问题之前,我们必须首先给予蟑螂足够的“尊重”。它们确实是地球生命演化史上当之无愧的“强者”,才会被人类选为“末日幸存者”。

蟑螂的祖先,最早可以追溯到约3亿年前的石炭纪蟑螂化石证据,比恐龙还要早1亿多年。

石炭纪蟑螂祖先修复图 图片来源:The American journal of science

它们成功跨越了地球历史上几次大规模灭绝事件:无论是那场几乎清空了海洋动物、抹去了七成陆地脊椎动物的二叠纪-三叠纪灭绝事件,还是那次终结恐龙时代的白垩纪-古近纪陨石撞击,无数“地球霸主”无奈消亡,小小的蟑螂却一路笑到最后。

早白垩纪森林中的雌性蟑螂概念图 图片来源:Dr Chen Wang

它们成功的秘诀,就刻印在其古老而高效的生物构造中。

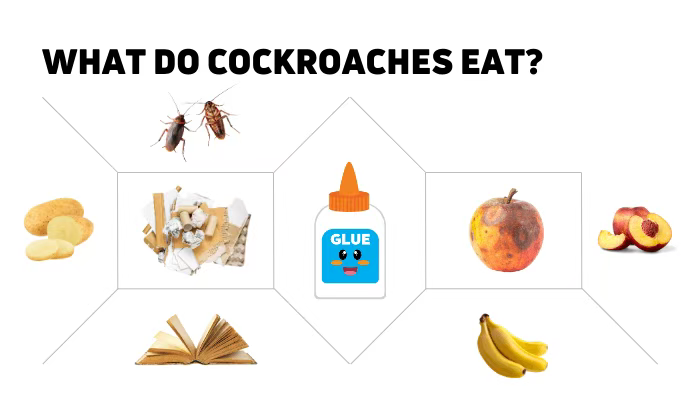

首先,它们是生存界的“机会主义大师”,胃口好到离谱。蟑螂的食谱之广令人咋舌:除了腐烂的有机物,它们还能消化人类的食物残渣、纸板、甚至脱落的毛发和指甲。这种“给什么吃什么”的胃口,使它们在食物匮乏的灾后环境中拥有巨大的生存优势。

蟑螂部分食谱 图片来源:CockroachSavvy

其次,它们演化出了高度适应生存的物理形态与高效的避险本能。扁平油滑的身体,是它们绝佳的保命工具。这种结构不仅能让它们轻松钻进身体三分之一高度的缝隙躲避天敌和极端环境,其坚韧的几丁质外骨骼还能承受高达自身体重900倍的压力而安然无恙。当灾难来临,一个不起眼的石缝或地洞,就是它们的“诺亚方舟”。

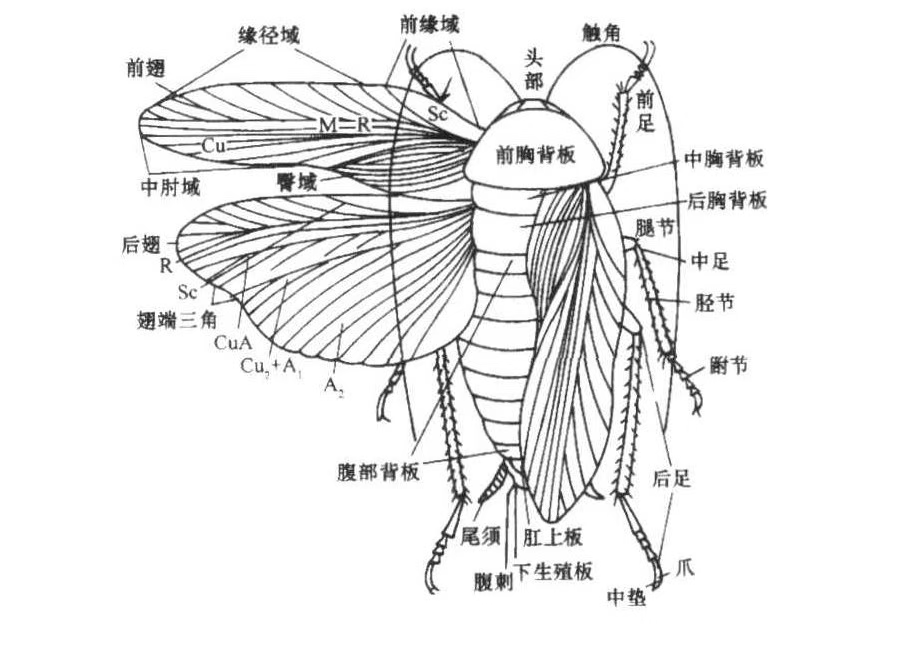

蟑螂的身体结构 图片来源:姜志宽,吴光华.中华卫生杀虫药械(2009)

此外,它们还有顽强的生命力。广为流传的“蟑螂断头后仍能存活数天”并非虚言。蟑螂的呼吸不依赖头部,而是通过身体两侧的气门直接完成;低血压循环还能迅速封住伤口。此外,蟑螂腹部存储大量的脂肪体组织是重要的能量来源,在食物极度缺乏的环境下提供生命保障。

“医生医生,我情况如何?” “没事没事,我见过更糟的。” 图片来源:Craig & Sons Pest

不仅如此,“核末日幸存者”说法的最大支撑,就是它们所谓的“抗辐射能力”。

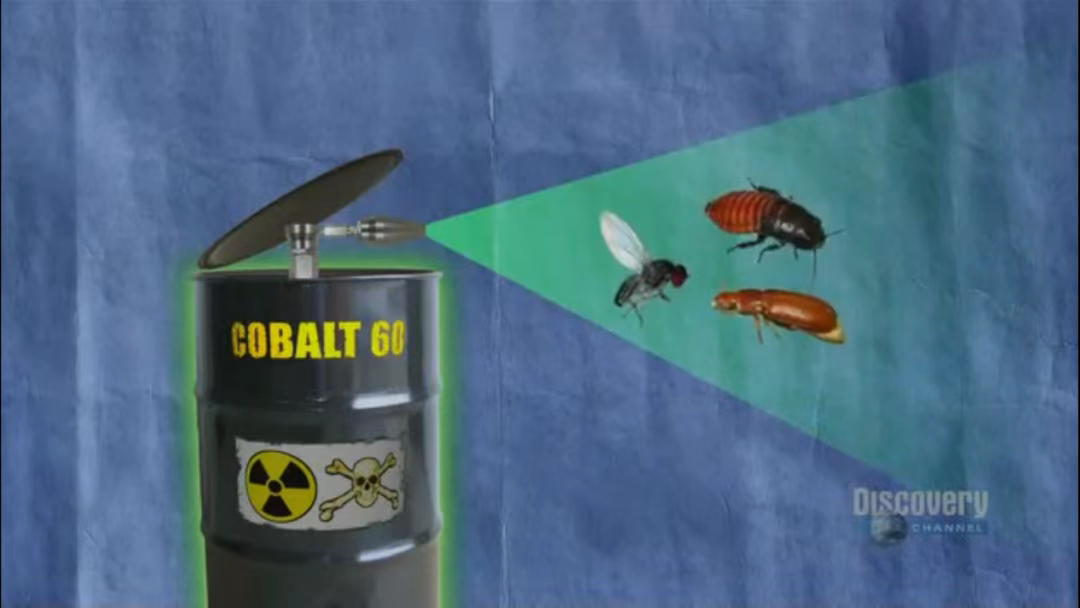

根据《流言终结者》(MythBusters)这一科普节目在2012年的验证,在10戈瑞(Gy,用于衡量吸收剂量的辐射单位)的钴-60辐射组中,有约50%的德国小蠊在半个月后依然存活;即便剂量提升到100戈瑞,仍有约10%的小蠊顽强幸存。

作为对比,人类在4-5戈瑞的辐射下,若无及时医疗干预,半数以上便会在一个月内死亡;而根据研究推算,在广岛原子弹爆心极近处的空气中,瞬时伽马射线剂量可高达约103戈瑞——这对人类来说是瞬间致命的剂量。这些数据意味着,虽然蟑螂并非在核爆中心“闲庭信步”的超级生物,但它们的确能承受比人类高得多的辐射剂量。

在该期《流言终结者》中,团队将德国小蠊、果蝇和花金龟暴露在不同剂量的钴-60辐射下,测试它们的抗辐射能力 图片来源:MythBusters

科学家解释,辐射对生物体的致命损伤主要发生在细胞分裂时,因为此时 DNA 处于复制状态,更容易受到破坏。而像蟑螂等昆虫只有在蜕皮前才会发生大规模细胞分裂。因此,除非正好处于蜕皮期,它们的大部分细胞都不会处于易损状态,从而大大降低了辐射的致命性。

蟑螂小漫画 图片来源:ScienceABC

值得注意的是,同场测试的其他昆虫——果蝇(Drosophila)与花金龟(Cetoniinae)——存活率甚至更高。这说明,蟑螂虽强,却并非最抗辐射的生物。

蟑螂真的可以扛过核末日吗?

如果真的发生了核末日,辐射并不是蟑螂面临的唯一威胁。

比基尼环礁的核试验产生的蘑菇云 图片来源:United States Department of Energy

核爆产生的高温火球和冲击波,足以瞬间摧毁爆心周围的一切生命,无论是否耐辐射。火球释放的热辐射能在短时间内将地表温度提升到数千摄氏度,这会直接毁灭包括昆虫在内的一切生命体。

其次,它们的抗辐射能力同样有上限。 在《流言终结者》的实验中,当辐射剂量提升到1000戈瑞时,所有蟑螂都未能幸免。如此高的剂量通常只会出现在核爆中心附近,范围相对有限。

然而,一场全面的核战争不仅会在爆心制造出瞬时致死的高辐射区,还会在更广泛的区域造成足以危及绝大多数生物的辐射污染以及长期的生态系统崩溃。

蟑螂与核爆 图片来源:th3rdkind_art|intstagram

即使部分蟑螂躲过了初期的毁灭性打击,它们还要面对核爆后引发的“核冬天”效应:大量烟尘进入平流层,阻挡阳光,导致全球气温骤降,植物生产力锐减,食物链断裂。对蟑螂来说,这意味着严重的食物短缺和栖息地环境恶化。

换言之,蟑螂虽能承受比人类高得多的辐射剂量,但在核末日的多重打击下,它们的生存优势未必能真正转化为“末日幸存”的资本。

谁是更有可能的“核末日幸存者”候选?

在这种综合生存考验中,除了蟑螂,以下物种也常被科学界提到:

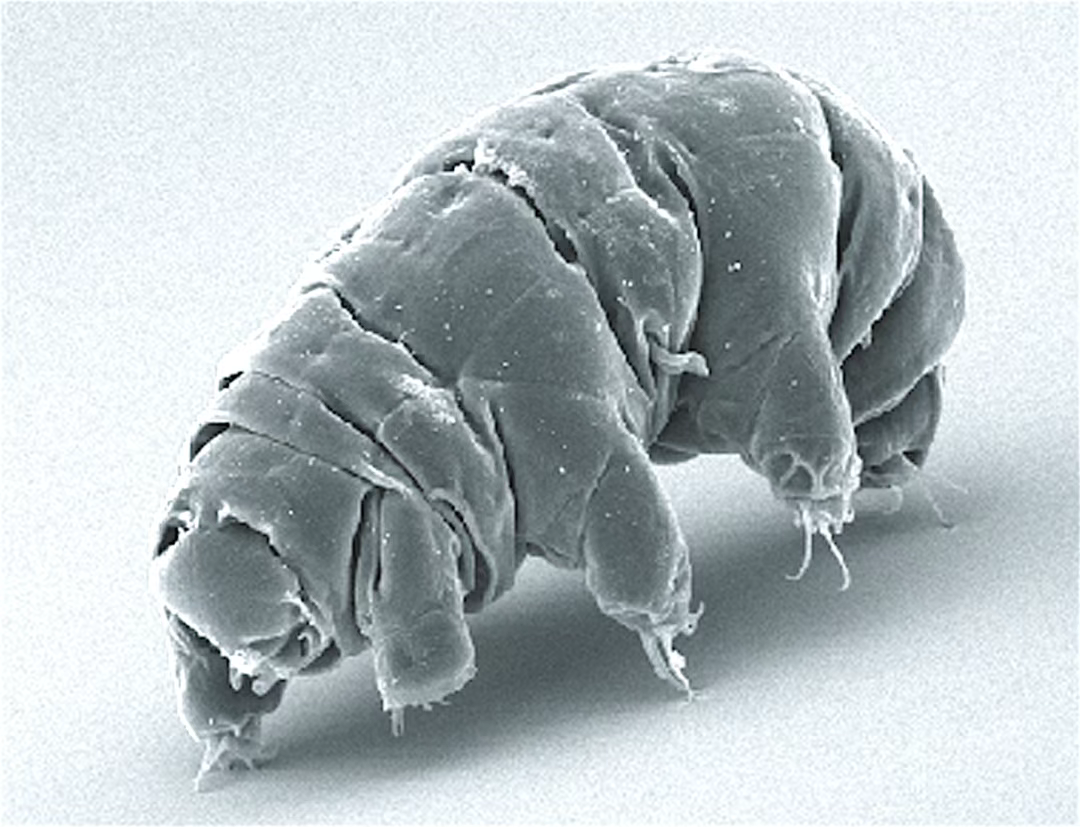

1.缓步动物(Tardigrades)——极限生存大师

缓步动物,通称水熊虫,是微小的八足无脊椎动物,身长通常不到1毫米。它们拥有惊人的适应力:能够忍受从接近绝对零度到超过150摄氏度的温度变化,可在真空和高压环境中生存,并能承受辐射剂量高达5000至6000戈瑞,远超蟑螂的耐受极限。

处于活跃状态下的水熊虫 图片来源:Schokraie E & Warnken U., et al.

它们顽强生命力的关键,在于其能进入“隐生状态”(cryptobiosis)。在这种状态下,代谢几乎完全停止,体内水分极度脱除,使细胞结构不受损坏,从而抵御极端干燥、辐射和氧化压力。这一能力使它们能在宇宙空间暴露试验中幸存,也让它们成为真正意义上的“末日幸存者”候选。

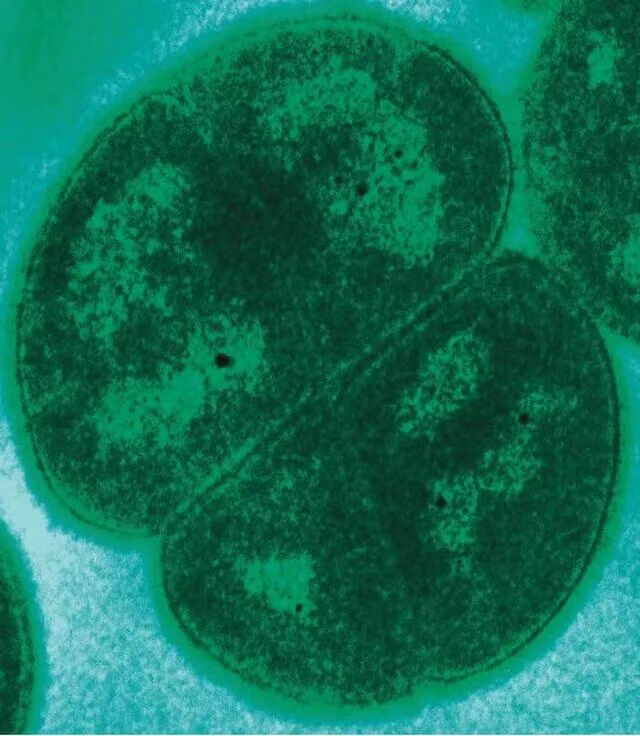

2.耐辐射奇球菌(Deinococcus radiodurans)——DNA修复冠军

这种细菌因对辐射的超强抵抗能力而著名。它能承受高达5000戈瑞的电离辐射,部分条件下甚至超过10000戈瑞。其秘诀在于极其高效的DNA修复机制,能够迅速修复辐射引起的双链断裂。被吉尼斯世界纪录誉为“世界上最顽强的细菌”。

耐辐射奇球菌的透射电子显微镜(TEM)图像 图片来源:laboratory of Michael Daly, Uniformed Services University

由于上述特性,耐辐射奇球菌被认为是放射性废料污染区域中重要的生物修复候选者,可能在极端环境下促进生态系统的逐步恢复。

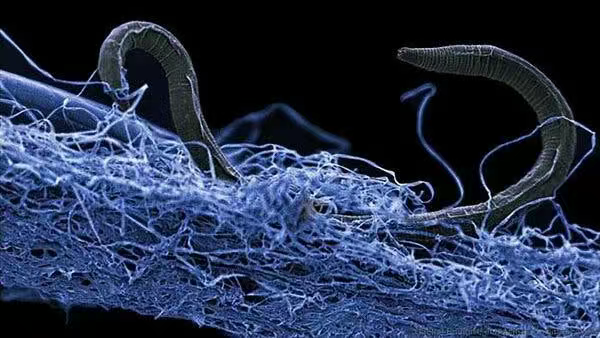

3.地底微生物群落

科学家发现,地底岩石缝隙中存在着丰富的微生物群体,它们可以在无光、无氧、极端高压和极低能量供应的环境中存活数千年。

在南非科帕南金矿发现的一种未识别的线虫,生活在地下近1.61千米处 图片来源:Gaetan Borgonie

这些地下生命系统对环境变化的敏感度极低,其能量来源主要依赖于岩石和地下水中无机矿物质的化学能。即使地表被彻底破坏,地下微生物仍有可能成为生命重建的“种子”。

现在,我们可以得出一个清晰的结论:“核末日之后只剩蟑螂”这个说法,源于人类对核战争的深层恐惧和文化想象。它既体现了蟑螂作为古老物种的非凡韧性,也反映了一个普遍的生物学现象:许多昆虫的辐射耐受性的确高于包括人类在内的脊椎动物。但较真地说,“只剩蟑螂”并不完全符合科学事实。

真正的赢家,或许是那些我们平时几乎注意不到的微小生命——它们所能承受的极端环境条件,或许远超我们对生命的认知。

当然,这个话题的真正意义,并不在于评选出一个“末日冠军”。与其去预测谁是最后的幸存者,不如努力去确保——这场残酷的比赛,永远不会有开幕的那一天。

参考资料:

https://earthsky.org/earth/would-cockroaches-survive-nuclear-apocalypse/

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/would-cockroaches-really-survive-a-nuclear-apocalypse

Richard Schweid(2015).The Cockroach Papers: A Compendium of History and Lore:University of Chicago Press.

姜志宽,吴光华.蟑螂防治(一)──蟑螂的危害、形态特征与生活史[J].中华卫生杀虫药械,2009,15(01):69-72.DOI:10.19821/j.1671-2781.2009.01.027.

https://www.youtube.com/watch?v=S-6cIy_s8pQ

作者:刘若冰

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核专家:陈楠 华南师范大学生命科学学院 副研究员

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱