青藏高原作为 “亚洲水塔” 的核心部分,是亚洲众多河流的发源地。其水汽主要来源于季风气流,包括阿拉伯海和孟加拉湾的季风气流、印度洋越赤道季风气流及热带西太平洋季风气流。这些季风气流在青藏高原南坡和东坡形成降水,滋养了南坡雅鲁藏布江及东侧多条江河的源头。“大气河”是大气中狭长的水汽输送带,其强弱与位置变化直接影响降水分布和河流水量。古代水利工程如都江堰、京杭大运河展现了中国古代智慧,现代水利工程如南水北调及未来 “红旗河” 西部调水工程,在继承古代智慧的基础上持续创新。利用季风气流中的 “大气河” 开凿 “人工河”,是未来解决水资源分布不均的重要手段,可实现人与自然的和谐共生。

中国的气候区域与季风环境

中国地域辽阔,气候类型丰富多样,主要可划分为季风区、沙漠干旱区及其他气候区域。季风区年降水量多在 400 毫米以上,约占全国总面积的 45%,是人口密集、农业发达的重要区域。沙漠干旱区主要属非季风区,降水稀少,年降水量多在 200 毫米以下,部分地区不足 50 毫米,约占全国的 30%。剩余约 25% 的国土为其他气候区域,年降水量在 200-400 毫米之间,以草原景观为主,大部分位于季风边缘活动带。

中国东部季风区深受季风影响,每年季风气流与季风降水如期而至,仅强度随年份有所不同。非季风区因地理位置远离海洋,季风气流难以抵达。季风边缘活动带介于两者之间,部分年份能迎来季风气流与大量降水。中国气象学家高由禧和汤懋苍在 1962 年甘肃气象学年会上提出的高原季风概念,是指由于高原冬、夏季热力作用相反而形成的季节性环流与风向变化现象。高时空分辨率的大气再分析资料证实了这个概念的存在。

青藏高原,素有 “世界屋脊” 之称,宛如一座矗立在亚洲大陆中部的巨型气候引擎与水塔。“亚洲水塔” 的范畴并非仅局限于青藏高原本身,还囊括了其周边的亚洲高山区,例如帕米尔高原、天山山脉等。这些区域与青藏高原形成协同效应,共同构筑起庞大的水资源储存与供应体系,成为维系亚洲众多河流生命的稳定器,也是其不可或缺的水源地。

“亚洲水塔” 中的季风部分 —— 青藏高原

青藏高原及其周边高山区共同构成 “亚洲水塔”,这里宛如一座巨型固态水库,储存着海量水资源。据估算,该地区拥有约 2.43 万条冰川,冰川面积达 3.23 万平方公里,平均年融水量约 360 亿立方米,是除极地冰盖之外全球的第二大冰川聚集地。这些冰川与积雪在气温升高时逐渐融化,为河流提供持续补给,保障下游地区水资源稳定供应。

发源于青藏高原流经中国大陆的主要河流众多,它们如银色丝带般蜿蜒贯穿中国大地,滋养华夏文明。向东流淌的长江,作为中国第一长河(约 6300 千米),发源于唐古拉山脉各拉丹冬峰西南侧,横贯中国中部,最终注入东海,年径流量约 9600 亿立方米,是中国水量最丰富的河流。还有黄河,作为中华民族的母亲河,全长约 5464 千米,发源于巴颜喀拉山脉,呈 “几” 字形流经 9 个省级行政区后注入渤海。而珠江作为中国南方的重要河流,其中主流西江发源于云南省曲靖市沾益区的马雄山,流经云贵和两广四省区,最终注入南海。

澜沧江发源于唐古拉山脉扎曲,不仅是中国西南地区的重要河流,还流经东南亚多个国家,被称为湄公河。雅鲁藏布江发源于喜马拉雅山脉北麓杰马央宗冰川,奔腾于青藏高原南部,水能资源蕴藏量巨大。怒江、金沙江等河流也各具特色,共同构成中国庞大复杂的水系网络,对中国生态环境、经济发展和人民生活具有极其重要的意义。

“青藏高原水塔” 堪称中国的生态基石与经济引擎。在生态层面,它维系中国乃至亚洲的生态平衡,为众多珍稀动植物提供栖息地。这些河流及其周边的湿地、森林等生态系统,还具备调节气候、净化水质、保持水土等重要生态功能。从经济角度看,“青藏高原水塔” 是中国水资源的重要源头,为农业灌溉、工业生产和居民生活提供稳定水源保障。

众多水利工程依河而建,如三峡水电站、葛洲坝水电站等,为国家提供大量清洁能源,推动经济持续发展。此外,河流沿线的水运交通促进区域间物资交流与经济合作,带动相关产业繁荣。在民生方面,这些河流孕育无数城市与乡村,是人们生活和生产的基础,保障数亿人的饮水安全与生活用水需求,维系人们日常生活与社会稳定发展。

青藏高原水塔的水汽来源 —— “大气河”

(一)季风气流与水汽输送

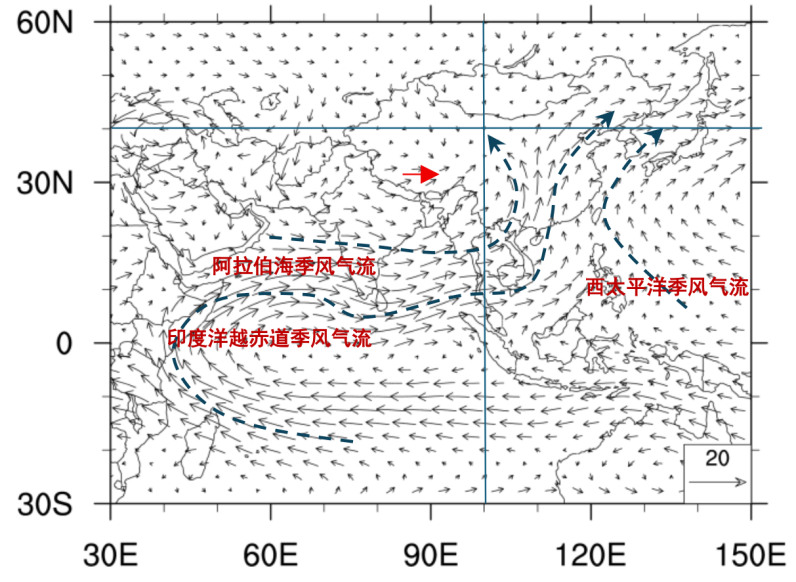

在强季风年夏季,850 百帕气流图显示,到达中国的三支季风气流包括来自阿拉伯海和孟加拉湾的季风气流、印度洋越赤道季风气流及热带西太平洋季风气流 [1]。它们携带大量水汽,分别输送至西部的青藏高原、中国中部及东部广大地区。其中,西部季风(高原季风)气流遇到高原高山时被迫抬升,水汽冷却凝结形成降水,滋养高原南坡,为雅鲁藏布江等河流提供重要水源。正在建设中的雅鲁藏布江下游水电工程就在季风上坡气流中(图中红箭头)。印度洋越赤道季风气流还能将水汽输送至中国东部和北部地区,带来北方降水。热带西太平洋季风气流则通过台风和东风波,为华南、华中、华东、华北及东北地区送去雨水。

(二)“大气河”的概念与特征

“大气河”是指对流层低层大气中狭长的水汽输送带,犹如夜晚悬于太空的银河。在中国境内,沿 100°E 的水汽通道是一条典型“大气河”,从南方蜿蜒向北,延伸至玉门关附近(图中西部蓝色虚线箭头)。这条水汽通道不仅输送水汽,还途经西双版纳、黄果树、九寨沟等众多风景秀丽的地方,形成一条地上绿色通道。“大气河”与降水、河流形成密切相关,其强弱与位置变化直接影响降水分布和河流水量。

人类对 “大气河” 资源的利用 —— “人工河”

(一)古代水利工程的智慧

古代中国人在水利工程领域展现出卓越智慧。都江堰水利工程位于成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年,由李冰父子主持修建。他们通过开凿宝瓶口、修建鱼嘴分水堤和飞沙堰,巧妙解决岷江的水患问题,使成都平原成为 “天府之国”。都江堰至今仍在运行,是中国古代水利工程的杰出代表。

京杭大运河是中国古代另一项伟大水利工程,最早可追溯至公元前 486 年。它连接海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,促进南北经济与文化交流。京杭大运河不仅是经济命脉,也是文化纽带,承载着丰富的历史文化内涵。它的开挖充分利用了低洼地形和沿途水源。

(二)现代水利工程的发展

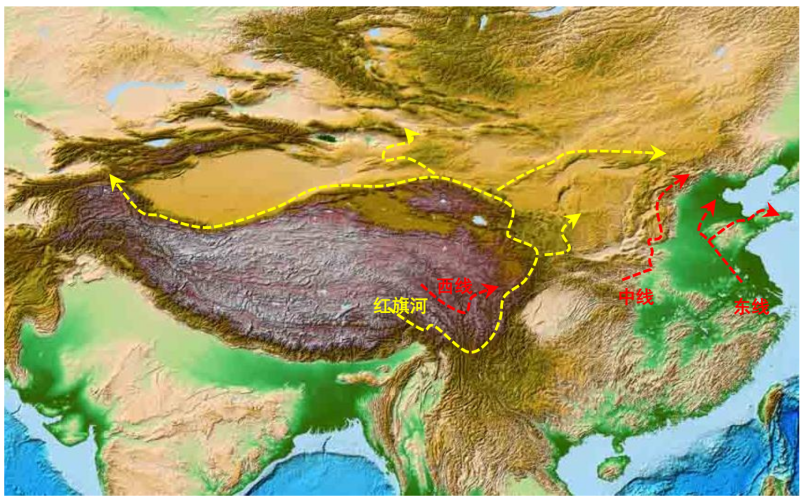

现代水利工程在继承古代智慧的基础上不断创新。南水北调工程是中国为解决北方水资源短缺问题实施的重大战略性基础设施工程,包括东线、中线和西线三条调水线路 [2]。东线工程利用京杭大运河及平行河道逐级提水北上,中线工程从丹江口水库引水自流北送,西线工程则规划从长江上游调水入黄河,以解决西北地区缺水问题。

“红旗河” 西部调水工程是一项大胆设想,旨在通过自流方式将青藏高原东南部的水源引入西北干旱地区,缓解非季风区的水资源短缺问题。该工程规划年调水量 600 亿立方米,总投资数万亿元,但面临地形复杂、地质条件恶劣等挑战。

利用 “大气河” 开凿 “人工河” 的展望与思考

从都江堰到南水北调,人类利用自然环境资源修建水利工程的历史源远流长。利用 “大气河” 开凿 “人工河”,在技术层面既有机遇也有挑战。现代科技如卫星遥感、GIS 和 GPS 为“人工河”的规划与设计提供数据支持,但 “大气河” 的不稳定性增加了工程难度。在生态方面,“人工河”建设可改善局部生态环境,但也可能对生态系统造成影响。在经济方面,“人工河”建设与维护成本高昂,但从长远来看可带来显著经济效益。

展望未来,随着对季风气流中 “大气河” 研究的深入及技术的进步,利用 “大气河” 开凿 “人工河” 有望成为解决水资源分布不均的重要手段。我们需秉持科学、谨慎的态度,充分考虑技术、生态和经济等多方面因素,加强国际合作,共同推动水资源利用,让青藏高原水塔的大自然馈赠为华夏大地造福。

参考文献

[1] Qian WH, Shan XL, Chen D, Zhu CW, Zhu YF (2012) Droughts near the northern fringe of the East Asian summer monsoon in China during 1470-2003. Clim Change 110: 373–383.

[2] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动. 江苏凤凰科学技术出版社 368pp.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏