1979年10月26日,美国科学家借助高空气球,成功探测到宇宙空间中的反物质流。该气球于高空持续飞行8小时后,其搭载的探测器通过磁场作用,最终捕获28个反质子。此为人类首次在地球实验室环境之外发现反物质。

研究表明,1克反物质若完全湮灭,其释放的能量规模可与核爆相当,威力远超传统原子弹与氢弹。科学家指出,这一突破性发现不仅将深刻影响宇宙起源研究,更为原子能核物理领域开辟了全新研究方向——高能物理研究。

反物质的发现对研究宇宙起源将发生重要影响

反物质是否真的存在?

物质是构成世界的基础,科学家们早在过往便提出了颇具颠覆性的“反物质”概念,对传统认知发起挑战。那么,究竟何为反物质?宇宙中是否真的存在反物质呢?

依据大爆炸理论以及粒子物理理论,宇宙源于大约137亿年前的一场剧烈大爆炸。在宇宙诞生之初,能量分别转化成数量等同的正物质与反物质。当这两种物质相遇,便会引发极为剧烈的爆炸,进而转化为能量,最终归于湮灭。然而,就目前所观测到的宇宙情况而言,所有天体均由正物质构成,尚未发现反物质天体。为何如今的宇宙中充斥着正物质,而非反物质呢?这已然成为物理学领域最为重大的谜团之一。

反物质与物质彼此对立,属于两个截然不同的概念。众所周知,物质构建起我们所处的世界,而物质又由原子构成,原子核处于原子的中心位置。原子核由质子和中子组成,带负电荷的电子围绕着原子核做高速旋转。原子核中的质子带有正电荷,电子与质子所携带的电量相等,不过电荷性质相反,一正一负。值得注意的是,质子的质量是电子质量的1840倍,二者在质量方面呈现出极为强烈的不对称性,这一现象引起了科学家们的广泛关注。

基于此,在20世纪初,部分科学家认为质子与电子在诸多方面差异巨大,那么理应存在另外一种粒子,其电量与它们相等,但电荷符号相反。例如,存在一个质量与质子相等却携带负电荷的粒子,以及另一个质量与电子相等却携带正电荷的粒子——这便是“反物质”概念的最初设想。

反物质发现的科学历程

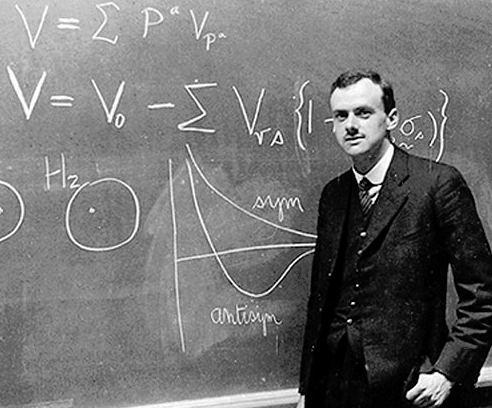

反物质概念由英国物理学家保罗·狄拉克于1928年首次提出。他预言,每种粒子均存在对应的反粒子,并据此构建了描述电子运动的狄拉克方程。该方程融合了量子力学与狭义相对论的精髓,揭示了除传统带负电的电子外,还存在一种带正电的奇异粒子——电子的反粒子。

1931年,狄拉克进一步推断,质子及其他粒子也应具有相应的反粒子。若此推断成立,则宇宙中可能存在完全由反粒子构成的物质,即反物质。这一观点标志着人类首次对反物质的存在有了理论认知。

随后,欧洲航天局的伽马射线天文观测台通过观测宇宙中心区域,证实了反物质在宇宙中的真实存在。观测结果显示,该区域聚集了大量反物质,且这些反物质并非集中于某一点,而是广泛分布于宇宙空间。

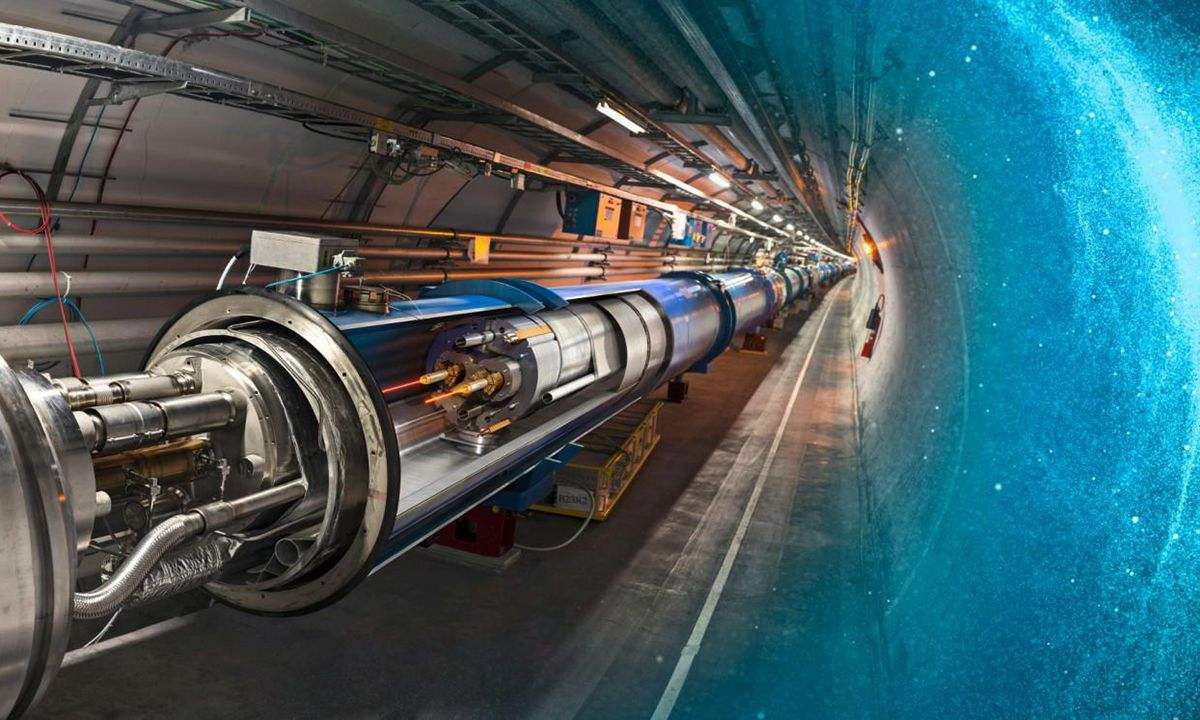

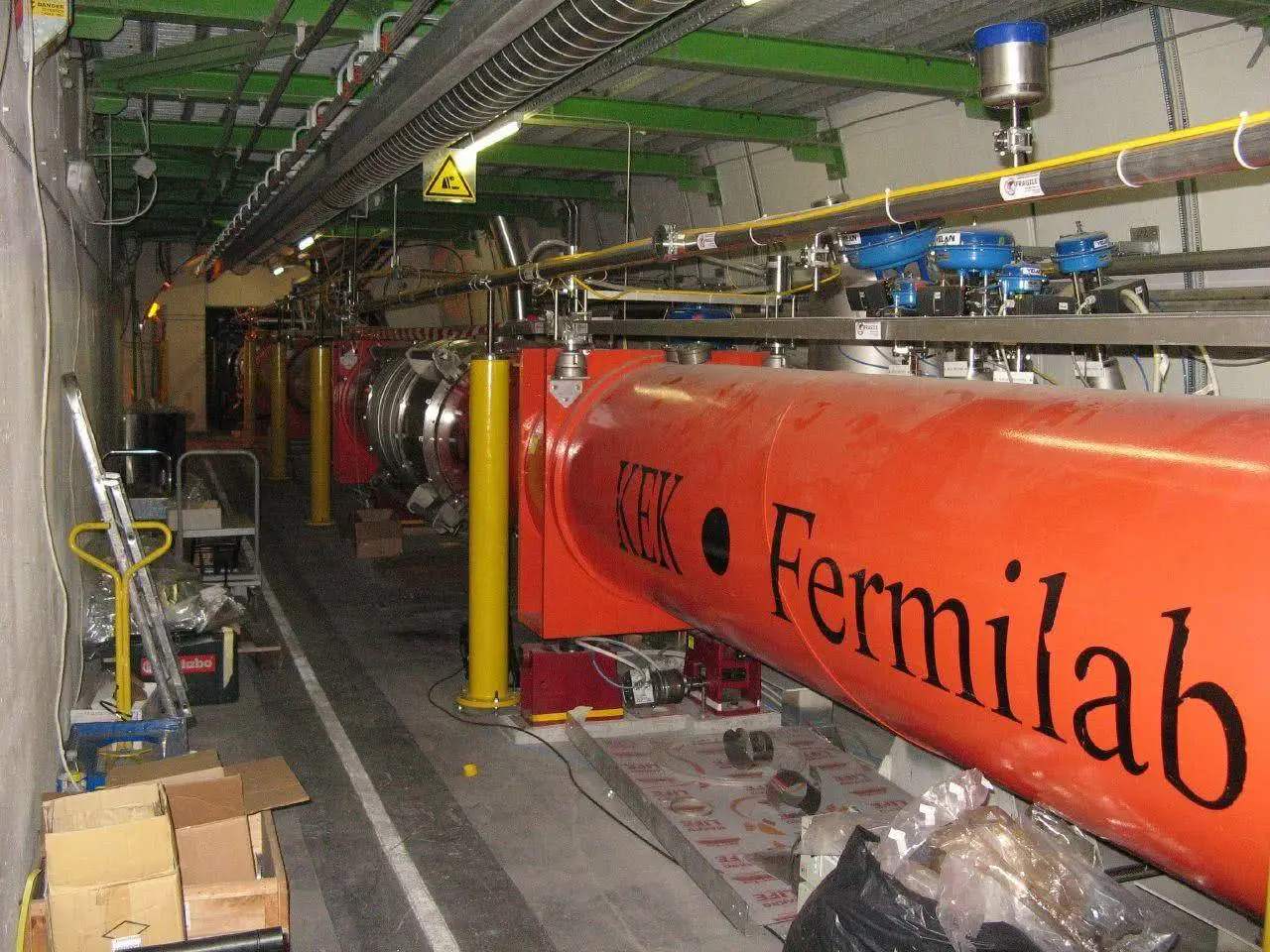

在实验研究方面,1995年欧洲核子研究中心的科学家在实验室中首次合成了反氢原子;次年,美国费米国立加速器实验室也成功合成了7个反氢原子;1997年4月,美国天文学家通过伽马射线探测卫星发现,银河系上方约3500光年处存在一个反物质源,该源喷射的反物质形成了一个高达2940光年的“反物质喷泉”;至2000年9月18日,欧洲核子研究中心宣布已成功合成约5万个低能态反氢原子,实现了人类在实验室条件下大规模合成反物质的突破。

欧洲核子研究中心

美国费米国立加速器实验室成功制造出7个反氢原子

参考来源:科普中国、北青网、中国知网

来源: 江苏省科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏