从太空看非洲

但事实上,在同一片大陆上,还有另一种非洲:那里绿草如茵,牛羊成群,偶尔还能看见雨后的闪电划过地平线;更往南走,是被称为“非洲之肺”的世界第二大雨林——刚果盆地雨林,树冠层连绵数百公里,仿佛一片深绿色的海洋。

所以,如果从太空俯瞰非洲大陆,你会发现它像一块巨大的“夹心汉堡”:南北两端是浩瀚的沙漠,中间则夹着厚厚的草原和森林。而这些夹层中最厚的一层,是占据整个非洲面积40%以上的稀树草原(Savanna)。这里是人类的发源地,正是在这些开阔草地之间,早期智人迈出了走向世界的脚步。

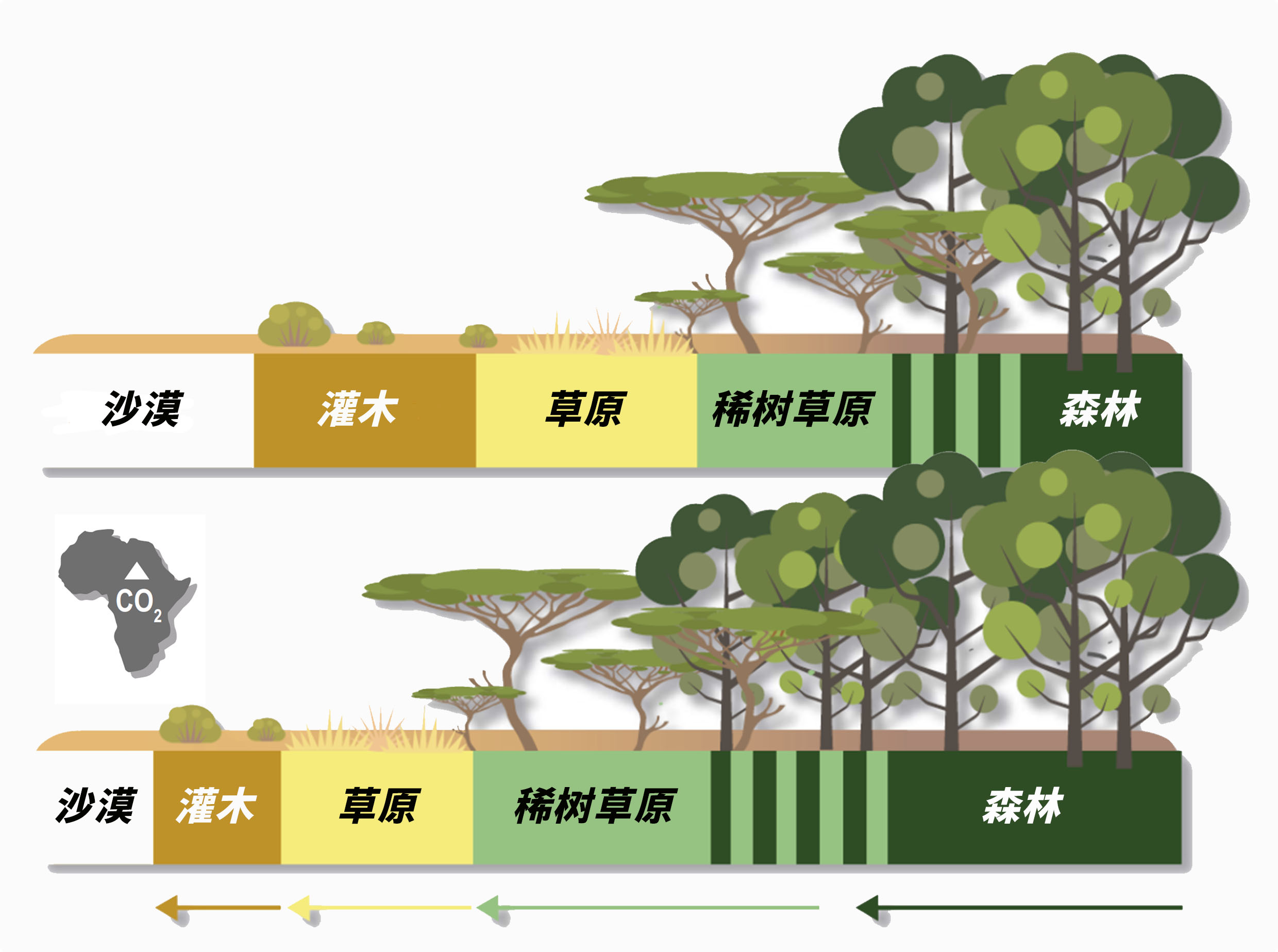

而今天,卫星数据显示,这块“汉堡”的夹层正在加厚。从20世纪80年代至今,非洲的总体植被覆盖率在节节攀升:木本植物向外扩张,草本植被在向沙漠推进。简而言之,草原在吞噬沙漠,森林又在侵入草原。

非洲变绿了,听起来这像是生态复苏的好消息,但科学家却发出警告:这片“绿意”可能不是福音,而是一种失衡的信号。如果绿色背后隐藏的是碳、水和生命的代价,那我们该为它欢呼,还是担忧?

非洲,气候变化的反转剧

在全球气候账本上,非洲的排放量微乎其微。整个大陆的能源相关二氧化碳排放量约为14.2亿吨,不到全球排放的4%,相当于日本与土耳其的总和。平均到每个国家,甚至还不及一座大型电厂的年排放量。

然而,气候变化的负面效应却格外集中在这片大陆之上——气温上升、降雨不稳、干旱频发、饥荒蔓延。按照传统叙事,非洲本应越来越“干”,但现实却反转了——非洲多地出现“再绿化”趋势。

联合国政府间气候变化专门委员会最新气候评估报告的非洲章节中,综合多源观测与遥感证据指出,过去40年非洲木本植被覆盖率平均每十年增长约2.4%,尤其是在萨赫勒地带,24%的区域出现了灌木和乔木入侵现象。

然而,这并不意味着荒漠化问题“被治愈”了,科学家告诉我们:在区域气候、地表过程与人类活动的共同作用下,非洲生态带结构出现了复杂重排。所谓“绿”,是一种表观颜色;生态好不好,看的是系统功能与内在平衡。

谁让非洲变绿了?

非洲的“逆势绿化”,是多个原因共同酿成的结果。

1、二氧化碳的“施肥效应”

人类排放的二氧化碳是全球变暖的元凶,但它对植物来说却是一种“肥料”。空气中CO₂浓度升高,会让光合作用更高效。植物能更快地制造糖分,同时减少叶片气孔的开放时间,从而降低水分蒸发。对干旱地区的植物来说,这是生存利好——既能“多吃”,又能“少渴”。因此,在非洲干旱边缘,更多树木开始“冒头”。

2、气候变暖的“水汽加法”

变暖不仅让温度升高,也让空气能容纳更多水分。根据物理定律,全球平均气温每升高1°C,大气的持水能力约增加7%。过去三十年,中非和西非的降水量总体上升,尤其是萨赫勒地区的降雨回归,直接滋养了稀树草原的扩张。老天帮了一把,绿意自然蔓延。

3.野火“生态循环”的打破

非洲的野火在过去20年里下降了约24%。乍一看像好事,但真相并不简单。野火本是草原生态系统的“调节阀”——它周期性地清除枯草,抑制木本植物入侵,维持草原的开放结构。而随着非洲人口暴增、耕地扩展、道路与城市蔓延,连续的草原被切割成碎片,火灾蔓延的通道被人为打断。火变少了,树反而长多了。看似安静的草原,失去了原本的“生态节奏”。

4. 草原的动物“园丁”不见了

非洲的食草动物——大象、长颈鹿、羚羊——数量在过去几十年锐减。它们啃食树木幼苗和嫩枝,是天然的“修剪师”。当这些动物减少,树木便肆意生长。于是,草原被“森林化”,生态系统的平衡链条被打断。绿色多了,生命层次却少了。

5. 人工造林:好心也可能办坏事

2015年巴黎气候大会上,非洲国家启动了宏大的“非洲森林景观恢复倡议”(AFR100),计划到2030年恢复1亿公顷退化土地。这听起来是气候治理的典范项目——种树、固碳、抗荒漠化、改善生态,一举多得。但IPCC报告专门发出警示:许多项目把非洲稀树草原误判为“退化森林”,将其纳入造林区,结果“修复”成了“破坏”。草原生物多样性受损、地下水被过度消耗,甚至土壤中储存的碳被释放出来。简单来说,本想“救生态”,结果“伤了生态”。

“更绿”等于“更好”吗?

在自然界,绿色只是结果,不是生态好坏与否的唯一标准。

非洲稀树草原并不是“未长成的森林”,而是一种古老、成熟和独立的生态系统。它孕育了地球上最壮观的野生动物群落,也是人类的故乡。把草原“变绿”,等于把一个多层次、开放性的生态网络压扁成单薄的树阵。

从生物多样性角度看,单一树种造林会压制原生草本植物和动物栖息地;从水资源看,树木蒸腾量远高于草原,反而加剧干旱;从碳收支角度看,草原的土壤储碳量巨大,挖坑种树会扰动并造成碳释放。若成林失败、火干扰反复或管理不善,碳汇目标还可能“翻车”。

科学家形容这是一种“失衡式增绿”——看似绿色增长,实则生态退步。绿色不能完全代表进步,平衡才是真正持久的健康。这也是IPCC报告中的结论:(生态)恢复不等于种树,恢复首先要尊重生态位与系统功能,避免“用森林替代草原”的类比谬误。

“沙漠变森林”,需冷静

面对“以树代草”的热情,我们需要冷静。气候行动的目标本质上不是让地球更绿,而是让它更稳定的运行。

非洲的经验告诉我们几个重要原则:

第一,恢复先做“生态体检”,避免把稀树草原当作“退化森林”。在干旱半干旱带,优先做草本群落与天然木草镶嵌结构的恢复,维持火—草—木平衡机制,必要时采用可控的生态用火与放牧管理工具,防止木本快速入侵成为“新常态”。

第二,“碳”为目标但不唯“碳”,坚持“碳—水—生物多样性”多目标统筹,谨慎评估耗水型造林的机会成本与水足迹,避免挤占农业与民生用水。

第三,尊重在地生计与知识体系,优先支持天然再生(assisted natural regeneration)与退化草地修复,控制外来树种引入,推广多物种、多层次的接续恢复。

第四,风险传播与健康维度需纳入绿化/恢复评价:火灾暴露并不只取决于“烧了多少”,还取决于“烧在哪里、离谁多近”,土地利用—交通网络—定居格局的综合规划,比简单“多种树”更能降低暴露度与PM₂.₅健康风险。

第五,监测与纠偏要内嵌于项目全生命周期:在遥感—地面样地—社会经济指标的三维监测下,建立开环变闭环的适应性治理,发现“以树代草”的偏差要敢于“止损”。这些原则并非纸上谈兵,AR6和后续研究不断强调:非洲“变绿”的观测事实与“生态更优”的价值判断不是同一件事,颜色不应凌驾于功能之上。

让地球多样,而非单调

非洲确实绿了,但这是一场带着复杂人类印记的“反常识繁荣”。当我们惊叹卫星图上非洲的绿意时,也该意识到,生态系统的美不止一种颜色。真正的修复,是让沙漠、草原、森林各安其位,让地球保持它应有的多样性。正如IPCC报告提醒的那样:把沙漠变成森林,和把森林变成沙漠一样,都是对自然的误读。

绿色不是终点,平衡才是答案。

来源: 五分钟聊碳

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

五分钟聊碳

五分钟聊碳