作者:张溪清 烟台市心理康复医院

审核:梁 惠 烟台市心理康复医院 副主任医师

一、核心误区:当季“通血管”的诉求与流传的偏方

1.临床现象 每到季节交替之际,门诊常接诊许多老年人主动要求住院进行脑血管“疏通”,希望通过医疗手段清除血管内沉积的“垃圾”,以降低健康风险。

2.社会背景 民间流传的各类“软化血管”的偏方(饮用食醋、红酒,或食用洋葱和西红柿等)数不胜数,其中不少方法拥有广泛的群众基础,甚至被部分医护专业人员传播,但这些观点普遍缺乏严谨的科学依据。

那么,这些方法中哪些真正有效、哪些无效,甚至可能存在危害?本文将针对几种常见的血管“清理”方案进行分析。

二、典型误区剖析:为何这些“偏方”不靠谱?

1.基于常识即可辨别的谣言 喝醋、喝红酒、吃洋葱或西红柿等方法,其说服力可能源于一种朴素的烹饪联想——这些食材在炖煮牛肉时能使肉质软嫩。但这是一种将体外化学反应错误地类推至人体复杂生理机制的典型误区。

图1 版权图片 不授权转载

2.科学原理驳斥 人体生理机制远比食物烹饪复杂得多。人体体液酸碱度并不会因摄入酸性或碱性食物而发生明显改变,这是因为体内存在完善的缓冲系统以维持酸碱平衡。此外,这些食物成分经消化道处理后,很难原封不动地进入血液,更难以精准作用于血管病变部位。

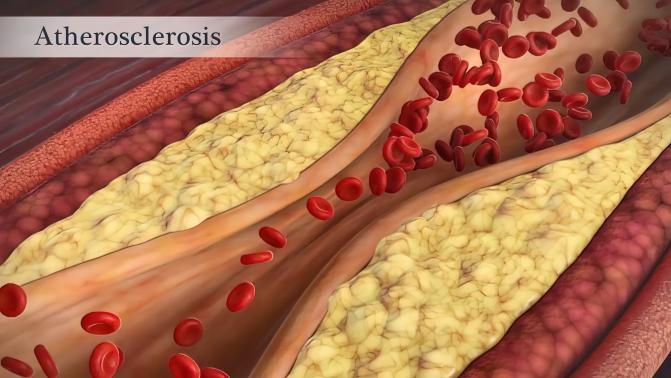

3.医疗手段的局限性 那么,通过医院静脉输注药物是否可行?事实上,这种方式同样难以达到“清理血管”的目的。人体血管内壁是光滑的,而斑块通常形成于血管内皮下方,并非像管道水垢那样能用“疏通剂”溶解清除。大部分药物难以穿透内皮屏障,无法直接作用于斑块,最终经肝脏和肾脏代谢并排出体外。

图2 版权图片 不授权转载

三、科学维护血管健康的四大基石

1.饮食管理——血管的“清洁剂” 合理的饮食结构是维护血管功能的重要措施。日常饮食中,以下几类食物堪称血管的“清洁剂”:富含膳食纤维、抗氧化成分、Omega-3脂肪酸的食物及茶类等。同时,要有意识地控制主食的摄入量。需明确并不是只有油腻的饮食才会升高血脂,过量摄入糖类同样会影响血脂水平。建议保持清淡饮食、每餐八分饱,这才是维持血管健康的根本方式。

2. 适量运动——血管的“活力泵” 运动就如同给血管安装了一台“活力泵”,能够促进血液循环,增强血管弹性。规律而适量的运动,可以改善心肺功能,加速血液循环,增加肌肉的同时可以加快新陈代谢,促进代谢废物清除,消耗多余脂肪,并有助于维持血管弹性。生命在于科学运动,持之以恒至关重要。

3.调整习惯——血管的“保护罩” 在合理饮食和运动的基础上,良好的生活习惯同样是维护血管健康的关键,毕竟我们不推荐啤酒杯里泡枸杞,带着护膝跳蹦迪这种所谓“朋克养生”的行为。我们要彻底戒除烟酒,保持规律作息,避免熬夜,将体重控制在适宜范围内,并保持良好心情。

4.定期体检——血管的“预警器” 定期体检是早期发现血管异常的重要方式。通过监测血压、血糖、血脂等指标,可系统评估血管的健康状况。此外,还可以进行一些针对性的检查,如颈动脉超声、下肢动脉超声等,以评估是否存在血管狭窄或斑块等病变。一般建议每年进行一次全面体检,对于有心血管疾病家族史,或患有高血压、糖尿病等高危人群,应酌情增加体检的频率。

四、总结与警示

血管健康关系到全身各器官的正常功能,对我们的身体健康至关重要。通过合理饮食、规律运动、养成良好的生活习惯及定期体检,可有效地疏通血管,预防动脉粥样硬化等血管性疾病的发生。应当认识到,健康管理需依靠科学手段和长期坚持,不能轻信所谓“偏方”或夸大宣传的保健品。就像减肥一样,不要指望躺着就能瘦,越吃越瘦,某些看似舒适的旧习惯,可能正在成为健康的慢性杀手。试图通过短期住院或非正规医疗手段“求心安”,不仅浪费资源,还可能延误有效的健康干预时机。

所谓大道至简,健康之道重在科学和坚持,切勿盲目尝试各种另辟蹊径的偏方、保健品, 出奇未必能制胜,反而会带来更多的风险。让我们共同依据科学方法积极预防疾病,拥抱健康生活。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会