随着秋意渐深,学期已过半,不少家长发现孩子看东西开始眯眼睛、揉眼睛,或是抱怨黑板反光看不清。面对孩子视力下降的信号,许多家长的第一反应是立即配戴眼镜。然而,这背后可能隐藏着一个容易被混淆的“视力杀手”——假性近视。科学区分真假近视,是避免不必要眼镜依赖、守护孩子眼健康的关键第一步。

真假近视:原理大不同

真性近视与假性近视虽然症状相似,但成因和性质截然不同。

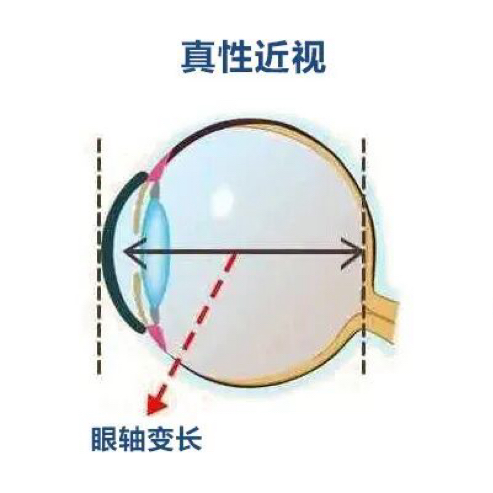

真性近视是由于眼轴变长或角膜曲率过大,导致平行光线经过眼睛的屈光系统后,焦点落在视网膜之前。这种近视是生理结构性改变。

假性近视则完全不同。它并非眼睛结构的改变,而是由于长时间近距离用眼,导致眼睛内部的睫状肌持续收缩、痉挛,无法有效放松。这就像一根弹簧被长时间压缩后暂时失去了弹性,使得眼睛的屈光力暂时性增强,看远时无法快速放松,从而出现视力模糊。这种状态若得不到及时干预,睫状肌的持续紧张可能会发展为真性近视。

科学辨别:关键在“散瞳验光”

仅凭普通的视力检查无法准确区分真假近视。有些孩子在普通验光时显示有近视度数,但在使用睫状肌麻痹剂(俗称散瞳药水)后进行验光,近视度数却消失了。这消失的度数正是假性近视的部分。

天津大学爱尔眼科医院朱丽娜院长提出:“散瞳验光是鉴别真假近视的重要方法,它能帮助医生获得孩子真实的屈光状态,是制定科学干预方案的基础。”通过散瞳,使紧张的睫状肌充分放松,排除了肌肉调节带来的干扰,此时测出的度数反映了眼睛真实的屈光情况。

应对策略:科学干预是核心

一旦辨别清楚,应对策略便有了明确方向:

对于假性近视: 核心是“放松”。需要通过增加户外活动时间(每日白天户外活动2小时以上)、保持正确的读写姿势、减少连续近距离用眼等方式,让睫状肌得到充分休息。

对于真性近视: 核心是“控制”。真性近视一旦发生,其发展的趋势需要被有效管理。除了保持良好的用眼习惯,可能需要在医生指导下采取个性化的控制措施,如验配特殊的光学眼镜等,目的是延缓近视度数的进展。

定期检查,建立视觉健康档案

家长应每半年至一年带孩子进行一次全面的眼科检查,建立连续的屈光发育档案。通过定期监测视力、眼轴长度等关键指标的变化,可以更早发现近视的苗头,更准确地评估近视发展的速度,为采取针对性的预防与控制措施提供科学依据。

守护孩子的清晰视界,需要我们拨开迷雾,用科学的方法辨别真假近视。避免盲目配镜,抓住假性近视的干预窗口,科学管理真性近视,才能为孩子赢得一个更加明朗的未来。

来源: 爱尔眼科

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天津大学爱尔眼科医院

天津大学爱尔眼科医院