【心理科普】李不言 | 论精神防御机制⑾:反向

—— 一种把“我爱你”逼成“我恨你”的防御机制

当精神病学进入21世纪时,弗洛伊德学说的许多部分可能会被抛弃,但关于防御机制的阐述却不会。

—— 范伦特(G.E.Vaillant,1992)

很多妈妈想必都有这样的经历:为了给孩子断奶,往往会采取和孩子暂时分开一段时间的办法。可等母子再见面之后,却发现那个曾在分开时哭得天昏地暗、死去活来的小宝贝,竟然对认出的妈妈表现出异乎寻常的冷漠、疏远甚至敌视。这种连小孩子都不学而会的防御机制,就是我们今天要介绍的“反向”。

反向,也叫反向形成,是指内心里有一种欲望、信念或冲动,如果承认则会引起对自我价值、能力及安全感等方面的损害,于是选择表现出与其相反的欲望、意向或行为。

“此地无银三百两”说的就是这一机制。

有些恐人症的病人内心是渴望接触异性的,但却偏偏表现出对异性的恐惧。

有人对伺机报复的对象内心憎恨,而表面却非常温和,过分热情。可见如果一个人的某些行为显得过分或刻意的话,表明他潜意识中可能有刚好相反的欲望。

中国有句特别智慧的老话,叫做“斗米养恩,担米养仇”——一些人会“恩将仇报”,故意去伤害那些曾经帮助过自己的人,说的就是这种心理机制。

一、 本质与心理动因:情感的“两极反转”

反向形成,是个体处理内心冲突的一种高度“伪装”的解决方案。当一种真实的、源于本能的欲望或冲动(如憎恨、性欲、嫉妒)因其不符合社会规范或威胁到自我形象而引发极度焦虑时,自我为了压制这种“危险”的冲动,会不自觉地走向另一个极端——表现出一种与该冲动完全相反的态度和行为,并且这种表现常常是夸张的、过分的、具有强迫性的。

1. 过度补偿的压制:其核心动力并非简单的“掩饰”,而是一种通过过度补偿来进行的彻底否定。心灵似乎在说:“既然我无法安全地表达A,那么我必须用尽全力去表达它的反面:负A,用负A的巨大能量来确保A永远不会冒头。”

2. 维护道德自我形象:通过表现出与社会期许高度一致、甚至更为“高尚”的行为,个体可以有效地维护一个“好我”的形象,从而逃避因真实冲动而产生的羞耻感和罪恶感。

3. 释放压力的扭曲渠道:被压抑的情感能量并不会消失,它会在反向的行为中找到一种扭曲的释放方式。因此,反向形成的行为常常带有一种 “用力过猛” 的特质,透露出其下的情感暗流。

二、 典型表现:从日常生活到病理症状

开头我们所举的例子,完美覆盖了反向形成从微妙的社交行为到严重的神经症症状的整个光谱。

1. 日常行为中的“过分”与“刻意”

“此地无银三百两”:这是最精炼的寓言。强烈的、想要隐藏某物的欲望(偷窃的冲动或秘密),通过宣告其不存在的反向行为来表达,反而暴露了内心最深的关切。

“表面热情,内心憎恨”:对某个同事或亲戚心怀不满甚至憎恨的人,由于道德或社交压力无法表达敌意,反而会表现出异乎寻常的友好和关心。但这种友好往往显得刻板、不自然,甚至让人感到窒息,因为其底层的情感是冰冷的。

2. 神经症症状中的冲突与痛苦

开场我们对恐人症例子的分析,是经典的精神分析解释。一个人内心对异性有着强烈的、可能被视为“不道德”的渴望或性冲动,这引发了超我的严厉谴责。为了对抗这种冲动,自我便建构出完全相反的体验——恐惧。通过害怕异性、回避接触,他成功地遏制了内心的欲望,并将内部冲突转化为一个看似是外部的问题。

3. 社会现象中的“道德捍卫”与“恩将仇报”

极端化的道德捍卫:对某些社会现象(如性少数群体、特定艺术形式)表现出远超常人的、歇斯底里的愤怒和谴责的人,其潜意识中可能正在与自己内心对该事物的好奇或兴趣进行激烈斗争。强烈的攻击性,是对内在诱惑的猛烈反击。

“斗米养恩,担米养仇”的心理动因:我们已经对这一中国古老智慧给出了极为深刻心理学解读。持续的、过度的恩惠(“担米”)会在接受者心中造成难以偿还的巨大压力、依赖感和羞耻感。这种“被施舍”的弱势地位,会激活接受者内心的无力与愤怒。

为了防御这种“我恨那个帮助我的人”的、在道德上极其不堪的念头,接受者可能会启动反向形成:他将内心的感激(本该有的情感)彻底压抑,并将被压抑的愤怒和憎恨(真实但无法接受的情感)反转并放大为外在的、合理的指控(如“他是在炫耀”、“他看不起我”、“他别有用心”)。

于是,“恩将仇报”的行为发生了。通过攻击施恩者,接受者象征性地打破了施与受的不平等关系,将自己从卑微的“受恩者”扭转为自己想象中的“正义复仇者”,从而解除了内心的道德压力和羞耻感。他恨你,是为了逃避恨那个“无力回报的自己”。

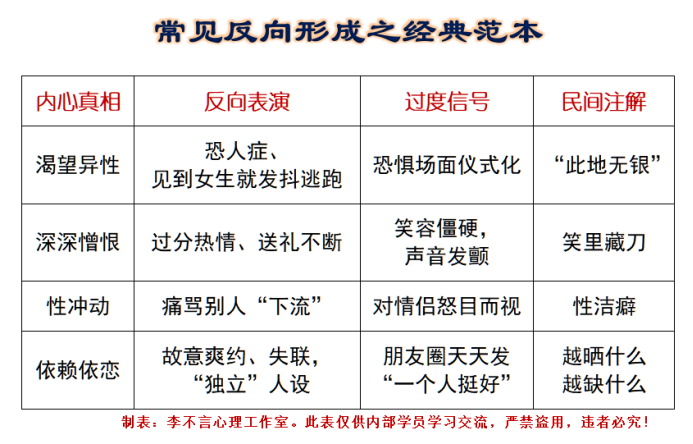

我们用下表列举常见反向形成的经典范本。

三、 反向形成的双重作用:社会适应与情感牢笼

1. 适应性作用

首先,它是社会文明的基石。在某种程度上,社会规范和道德正是通过无数个体的反向形成得以维系。我们将攻击性冲动反向为“礼貌”,将贪婪冲动反向为“谦让”。

其次,是心理稳定的权宜之计。它提供了一个立即生效的解决方案,防止了个体被“邪恶”冲动所淹没,在短期内维持了心理功能的正常。

2. 病理性后果

首先,带来情感的真实性丧失。个体生活在一个情感虚假的世界里,无法触及自己真实的感受,导致内心空洞、人际关系疏离。

其次,引起巨大的精神内耗。长期维持一个与真实感受相反的行为姿态,需要持续不断地投入心理能量,使人疲惫不堪,并可能引发焦虑、强迫等神经症。

再次,造成关系的扭曲与破坏。如“担米养仇”所揭示的,反向形成最终会酿造出比原始冲动更具破坏性的后果。

四、 如何识别与超越反向形成

1. 倾听内心的“过分”:当发现自己对某人、某事的反应过于强烈、过于完美、过于刻意时,这是一个重要的信号。不妨自问:“我是否在拼命证明什么?我是否在害怕与之相反的东西?”

2. 探寻情感的两极:尝试接触被自己否定的那一极情感。一个极度“善良”的人,可以尝试允许自己感知微小的愤怒;一个表现出“极度厌恶”的人,可以尝试审视内心是否有一丝被禁止的好奇。

3. 接纳人性的复杂与完整:理解“恨”与“爱”、“欲望”与“恐惧”可以并存于一人之心。接纳自身的不完美,是减少心理防御的根本前提。

4. 在专业关系中探索:心理咨询提供了一个安全的空间,可以不带评判地探讨那些被反向形成的、“可耻”的冲动,从而将其整合进人格,而不是耗尽全力去与之对抗。

五、本节总结

以上我们对反向形成的论述,深刻地揭示了人类心灵为了自我捍卫所能达到的精巧与扭曲。它告诉我们,最极致的“善”可能源于对“恶”的恐惧,最强烈的“爱”可能毗邻着最深的“恨”。

真正的成熟与力量,不在于成为一个毫无“邪念”的“圣人”,而在于有勇气正视自身阴影的全部,并有智慧去驾驭它,而不是被它驱使着,走向一个截然相反、却同样不真实的极端。当我们能够坦然面对内心的“三百两银子”时,便无需再竖起那块暴露一切的牌子,从而获得一种更为真诚、从容和完整的人生姿态。

反向是一场“过度矫正”的车祸:

把方向盘从 “左打死”猛然“右打死”,

结果横冲直撞的,还是那辆装着真实欲望的车。

疗愈不是继续打方向盘,而是踩刹车、挂空挡,

让车子自然回正——

然后,你可以按照自己的节奏,

驶向自己真正想去的那条路,

而不再继续背对它狂奔。

(未完待续。点关注,不走丢。参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》 《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创文字版和视频陆续发布于科普中国、心理学家李不言百家号/头条号等。部分插图选自网络,侵删)

除了本文所列举的例子,在现实生活中,您还见过哪些“反向形成”的鲜活例子?欢迎在评论区分享您的宝贵观察和思考。文章和视频如果能入您法眼,请用您带有余香的手,关注、推荐、点赞或转发,让我们一起携手,让心理学关爱更多人!

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言