一、家猪的祖先

· 现代家猪(Sus scrofa domesticus)的祖先主要是野猪(Sus scrofa),广泛分布于欧亚大陆,从欧洲森林到中国东部都有踪迹。

· 它们体格健壮,嗅觉灵敏,群居而杂食,是典型的适应性强的动物。

· 不同地区的野猪种群在体型、毛色和习性上都有差异,也为后来的驯化提供了多样的基因基础。

二、驯化的起源地

考古和遗传学研究表明,家猪的驯化并不是一次性事件,而是在不同地区独立发生的。主要的起源地有两大核心区域:

· 近东地区(约公元前9000年):新月沃地的居民最早开始捕捉并饲养野猪,相关遗迹在土耳其、叙利亚等地被发现。

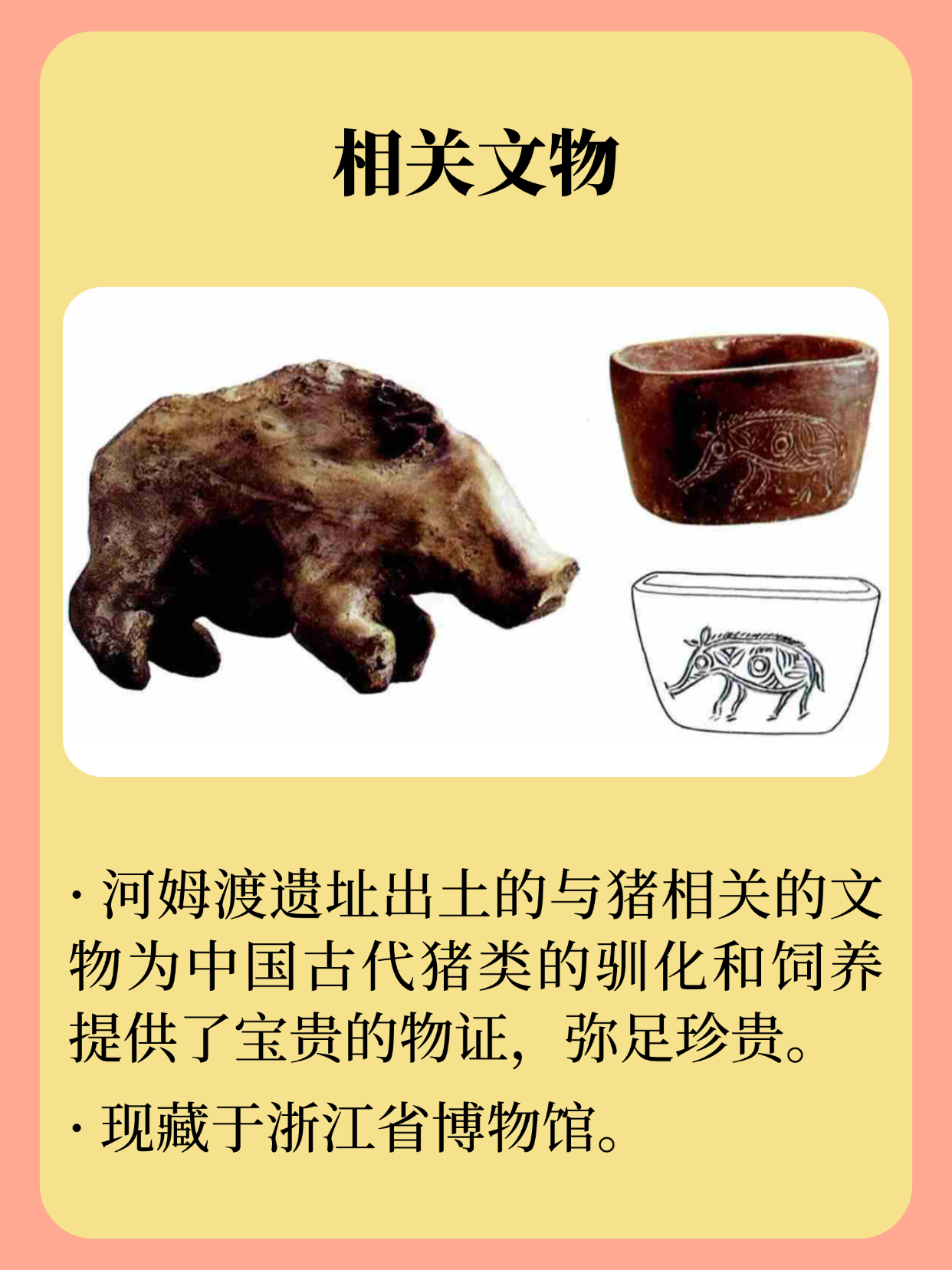

· 中国(约公元前8000年):黄河流域的新石器文化中,已经出现了家猪的骨骼遗存。

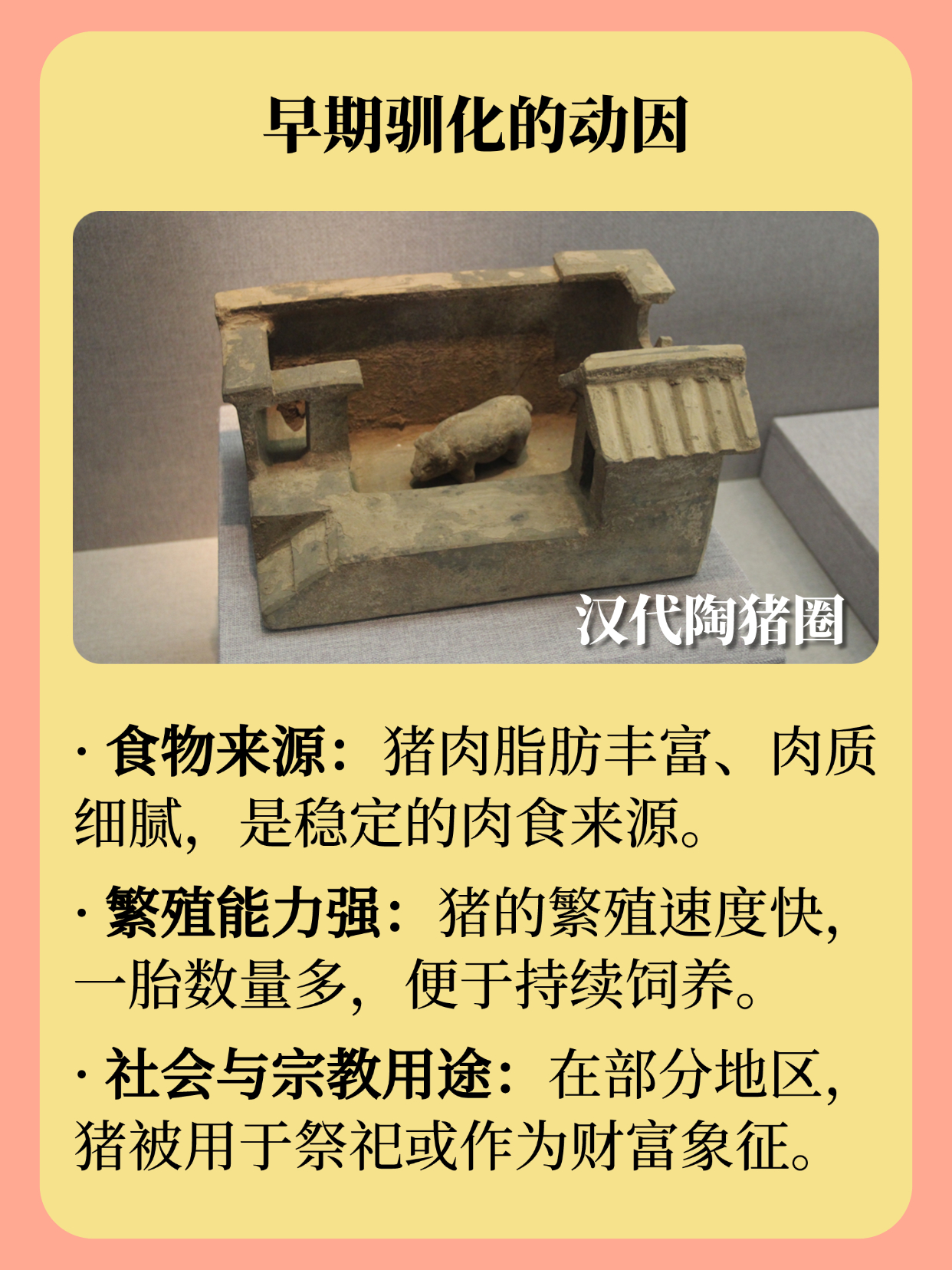

三、早期驯化的动因

人类驯化猪的主要动机有以下几个方面:

· 食物来源:猪肉脂肪丰富、肉质细腻,是稳定的肉食来源。

· 繁殖能力强:猪的繁殖速度快,一胎数量多,便于持续饲养。

· 社会与宗教用途:在部分地区,猪还被用于祭祀或作为财富象征。

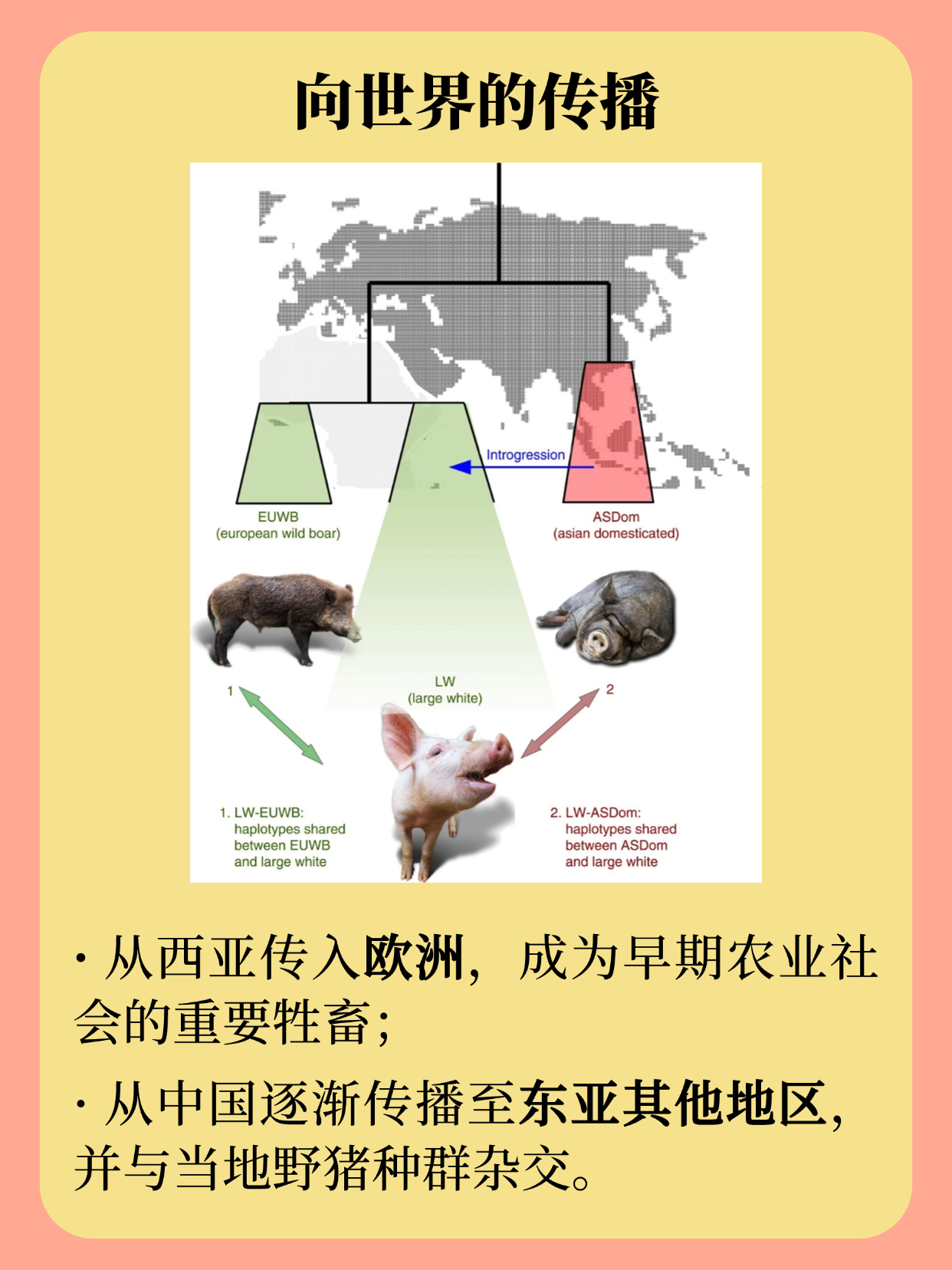

四、向世界的传播

随着农业文明的扩散,家猪也逐渐走向世界:

· 从近东传入欧洲,成为早期农业社会的重要牲畜;

· 从中国逐渐传播至东亚其他地区,并与当地野猪种群杂交;

· 大航海时代,欧洲殖民者把猪带到美洲和大洋洲,它们迅速适应当地环境,甚至演化为野生种群。

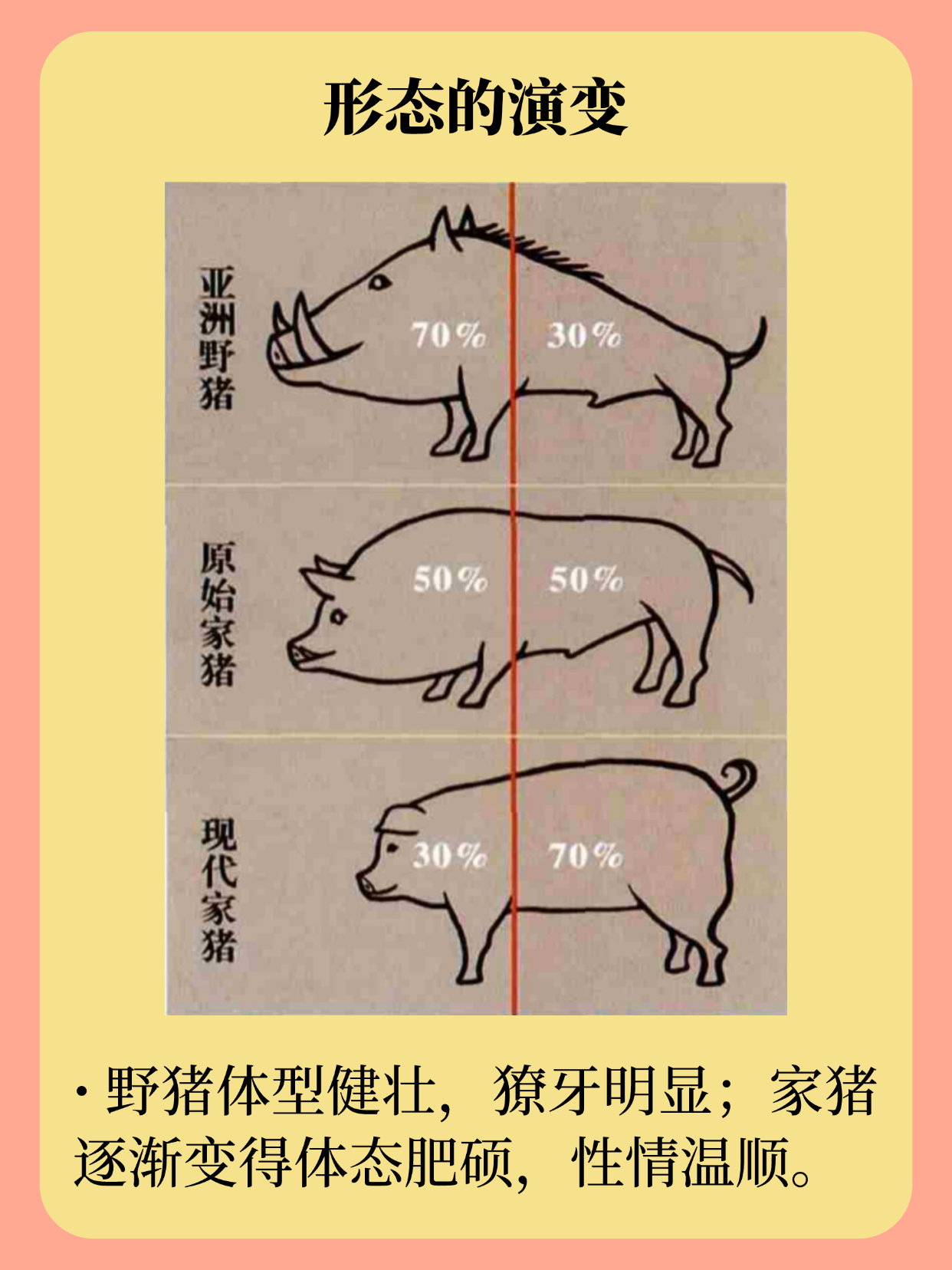

五、形态与用途的演变

在长期的饲养和选择过程中,猪的形态和用途发生了显著变化:

· 形态差异:野猪体型健壮,獠牙明显,而家猪逐渐变得体态肥硕,毛发稀疏,性情温顺。

· 品种分化:为满足肉质、脂肪或繁殖等不同需求,人类培育了数百种猪的品种。例如中国的梅山猪以繁殖力强著称,而欧洲的长白猪则以瘦肉率高闻名。

· 用途拓展:最初主要用于祭祀和肉食,后来扩展为皮革、油脂、医药研究等多方面用途。

六、现代意义与文化影响

今天,猪不仅是世界上最重要的肉食动物之一,也在文化和科学领域留下了深刻印记:

· 经济价值:猪肉是全球消费量最大的肉类,养猪业支撑着庞大的农业产业链。

· 科学研究:由于生理特征与人类接近,猪被广泛用于医学实验和器官移植研究。

· 文化符号:在中国,猪是十二生肖之一,象征富足与吉祥;在西方,猪也常出现在童话与寓言中,承载社会隐喻。

参考资料:

罗运兵.中国古代猪类的驯化与饲养“与猪同行”[J].大众考古,2013,(04):44-47.

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱