风能、水能、太阳能,还有你咀嚼的口香糖能。在人类寻找清洁能源的漫长征途中,科学家们已经盯上了被咀嚼的口香糖。2025年5月,中国青岛大学的研究团队宣布:他们成功地将废弃口香糖改造成了能发电的智能材料。这个奇妙的故事还得从十一年前的加拿大说起。

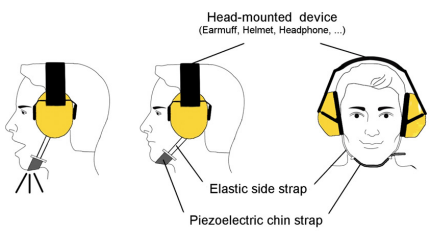

2014年,蒙特利尔的两位工程师发明了一条能从咀嚼中收集能量的下颌绷带,就像给下巴装了个发电机,每咀嚼一次就能产生一点点电。

原理并不难理解,但背后的物理却相当精妙。有些特殊的晶体材料就像力量敏感的海绵,当挤压它时,它内部的正负电荷就会被挤到两端,产生电压。这种神奇的现象叫做压电效应,早在1880年就被居里兄弟(就是发现镭元素的那位居里夫人的丈夫和小叔子)发现了。打火机里那个啪嗒一下就能点火的按钮,用的就是这个原理。通过压电陶瓷按一下产生上万伏的瞬间高压,击穿空气产生火花。一些高速公路的称重站也用压电传感器测量过往车辆的重量。

听起来很实用,但现实有点骨感。在60秒的口香糖咀嚼测试中,这个装置产生的峰值功率只有18微瓦。什么概念呢?一个普通的LED小灯泡需要几千到上万微瓦才能点亮。也就是说,得召集上百人同时嚼口香糖,才能勉强点亮一个指示灯。此外,要把压电效应用在人体上收集能量,还有一个致命的问题:最高效的压电材料,往往脆得像玻璃。

问题的解决发生在在十一年后,我国科学家用了一种听起来更科幻的东西——MXene。这一次,发电甚至不需要我们费力地咀嚼。

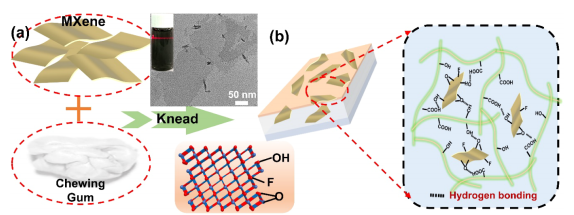

MXene的厚度只有1-2纳米,差不多是人类头发丝的五万分之一。但导电能力比铜还要优秀,同时还保持着像橡皮泥一样的柔韧性,而且最重要的是MXene表面布满了化学触手:那些羟基(-OH)、氟基(-F)、氧基(-O)官能团,面官能团让它变得亲水亲油两不误,既能在水里稳定分散,又能和有机高分子材料稳定结合。这样的材料特性给了科学家启示:如果把MXene和同样富含羟基、羧基的口香糖混合在一起,那岂不是就能让这些超薄的纳米金属片均匀地长进橡胶里,像给橡皮筋内部织入了一张看不见的金属网?于是,一个虐待口香糖的实验开始了。

研究团队把嚼过的口香糖(已经洗净杂质)扔进MXene的水溶液里,然后开始揉面团:反复拉伸、对折、再拉伸、再对折……整整几十个循环。每拉伸一次,口香糖内部的微孔就会吸入一些MXene悬浮液;每对折一次,这些纳米片就被压实、贴合得更紧密。最后,原本黏糊糊、白花花的口香糖,变成了深灰色、略带金属光泽的柔韧复合材料。显微镜下可以看到,MXene纳米片像千层饼一样整齐地夹在口香糖的分子链之间,原本的气孔已经被填满。测试数据显示,这种材料的电导率飙升到了400 S/m,已经达到了某些导电橡胶的水平。而且它还发挥了当初口香糖最棘手的特性:超强的粘附性。我们可以把它贴在玻璃上、金属上、木头上、塑料上,甚至直接贴在皮肤上,它都能牢牢粘住,而且撕下来不留痕迹。研究人员做了个演示:把这种材料捏成各种形状:爱心、笑脸、字母,然后分别贴在不同基材上,再用它们连接LED灯珠组成电路。所有的图案都能正常导电发光,而且可以随意弯折、拉伸。

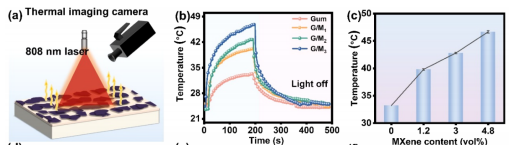

不仅有了导电材料,口香糖也不需要继续嚼了。用咀嚼的机械能发电,功率上限依然很难突破。毕竟下颌运动的能量就那么多,再怎么优化材料,也改变不了巧妇难为无米之炊的困境。那电从哪里来呢?还是依赖于MXene的材料特性:极致的光热转换能力。

MXene表面的自由电子就像一张密不透风的渔网,能捕获几乎所有波段的太阳光,从紫外线到可见光再到近红外线,吸收率超过95%。这些被抓住的光子能量,迅速转化为热能。于是口香糖被做成了一个光-热-电的三明治结构,顶层是口香糖,直接暴露在阳光下,疯狂吸热升温。中间层是热电转换模块,底层则是铝制散热片,通过空气对流保持相对低温。

当阳光照射时,顶层与底层产生大量温差,中间的热电模块就像一个温差抽水机,把热量的势能转换成电子的动能,驱动它们从热端流向冷端,形成持续的电流。

在标准太阳光照射下,这块口香糖发电机能产生135毫伏的电压。如果把光强提升到2倍,输出电压可以达到240毫伏。从环境污染物到功能材料,废口香糖的逆袭之路,或许才刚刚开始。

参考文献

Delnavaz, A., & Voix, J. (2014). Flexible piezoelectric energy harvesting from jaw movements. Smart Materials and Structures.

Yin, X., Sun, K., Cui, J., Zhang, H., & Li, X. (2025). MXene Empowers Recycled Chewed Gum for Bioelectronics and Wearable Sensors: Toward the Sustainable, High-Value Utilization of Waste. ACS Applied Electronic Materials.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:蔡文垂 中国科学院大学博士研究生 中国光学学会会员

审核:孙明轩 上海工程技术大学教授、中国科普作家协会会员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划