雨过天晴的时候,大家最盼望的事情莫过于仰望天空,寻找天空中的彩虹。如果有人突发奇想,想在普通的日子里也看彩虹,有没有什么方法呢?其实还真有一个办法,那就是来自然博物馆里看石头上的彩虹。

这些石头上的彩虹,跟天上的彩虹还是有“亿”点点不一样的——不用依赖严苛的气象条件,石头仅仅依靠自己特殊的结构就能把多彩光芒披在身上,而且色彩的颜色还会随观察角度的变化而流动、变幻,这就是“变彩效应”。这里要隆重介绍两位“变彩大师”——欧泊和斑彩螺,咱们也顺带扒一扒他们的秘密,看看它是怎么把自己打扮出这种高级感的。

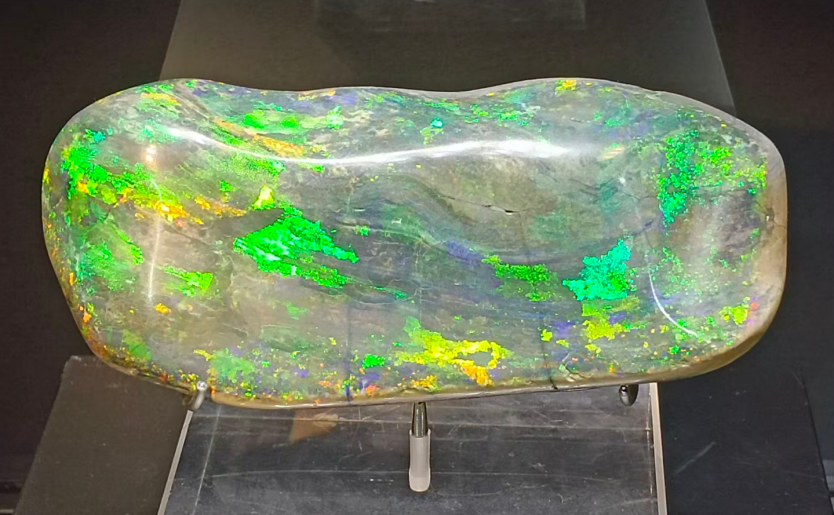

欧泊,它本名叫作蛋白石,单从化学成分上来说,它其实天赋平平——含水的二氧化硅,跟大家熟悉的玻璃、石英算是“远房亲戚”。但是,欧泊可不甘仅仅当个“小透明”。在天赋一般的情况下,想要脱颖而出,仅凭“实实在在”一颗实心是远远不够的,靠的是无数的“小心思”——它的内部结构是由无数的直径仅几百纳米的二氧化硅小球组成,像超市里码得整整齐齐的乒乓球,球与球之间还留着微小的空隙。当外界光线钻进这些“小球迷宫”,就会在期间不断地被反射、折射和散射,这一过程中,某些特定颜色会被加强,另外一些颜色会被减弱,所以在我们看来,就像红光、绿光、蓝光就像被按了开关似的逐个亮起,从不同角度看,色彩还会跟着“跑”。

(山西自然博物馆“矿饰奇缘”展览展出的欧泊)

更有意思的是,欧泊的形态和色彩还跟“出生地”挂钩。澳大利亚的“黑欧泊”分布在深色岩石里,深色背景衬得彩虹色更亮眼;墨西哥的“火欧泊”则自带暖色调滤镜,橙红光芒像裹了一层焦糖,形态也不规则,有的像凝固的糖浆,有的像被掰碎的晚霞,每一块都是孤品。

(山西自然博物馆“矿饰奇缘”展览展出的澳大利亚“黑欧泊”)

再看另一位具有双重身份的宝石大佬——斑彩螺。首先,它变幻的色彩使它归于宝石的范畴;其次,相信机灵的大家已经意识到,这家伙明明就像个巨大的蜗牛壳或者螺的化石呀!对了,但又不完全对。

斑彩螺又名斑彩石或者斑彩菊石。其实最后这个名字透露了它真实的身份,它并不是蜗牛或者螺,而是已经灭绝的一种头足动物——菊石。菊石其实是几千万年前的海洋中的“老玩家”了,也是大家口中美味的“铁板鱿鱼”或者“章鱼小丸子”的上一代老祖。这些海洋中的“老前辈”们曾经在中生代与恐龙们一起繁盛,但是在白垩纪末期又和非鸟恐龙们一起被“注销账号”了。

(山西自然博物馆“矿饰奇缘”展览展出的“斑彩螺”)

言归正传,他们这套酷炫的“彩虹外壳”其实源自一种特殊结构:外壳由碳酸钙和有机质层交替堆叠而成,就像千层酥一样,每层厚度刚好跟可见光波长相近。光线在这些薄层之间来回反射、干涉,部分色彩被加强,最终投射出蓝、绿、紫为主的梦幻色彩。

加拿大阿尔伯塔省是高品质斑彩螺的主要产地,当地居民认为,捡到斑彩螺的人会有好运。确实,毕竟能从石头堆里挖出彩虹,这本身就是件超幸运的事!

文章作者:薛沛霖

文章来源:山西自然博物馆

来源: 山西地质博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

山西地质博物馆

山西地质博物馆