行星从何而来?这听起来像是一个早已知道答案的问题。但一直以来,天文学家始终渴望捕捉到行星形成的“起点时刻”——也就是炽热气体凝结成坚实矿物的时刻。

而就今年7月,在一篇发表于《自然》杂志的研究中,天文学家宣布首次在一个年轻的行星系统中,捕捉到了这一关键的转折时刻。

太阳系的起源

想要知道他们看到了什么,我们得从自己的太阳系说起。

大约45亿年前,一团巨大的气体和尘埃云在自身引力的作用下坍缩,形成了年轻的太阳。太阳的引力吸引了大部分物质,而剩下的物质则在它周围形成了一个旋转的扁平盘状结构——原行星盘。

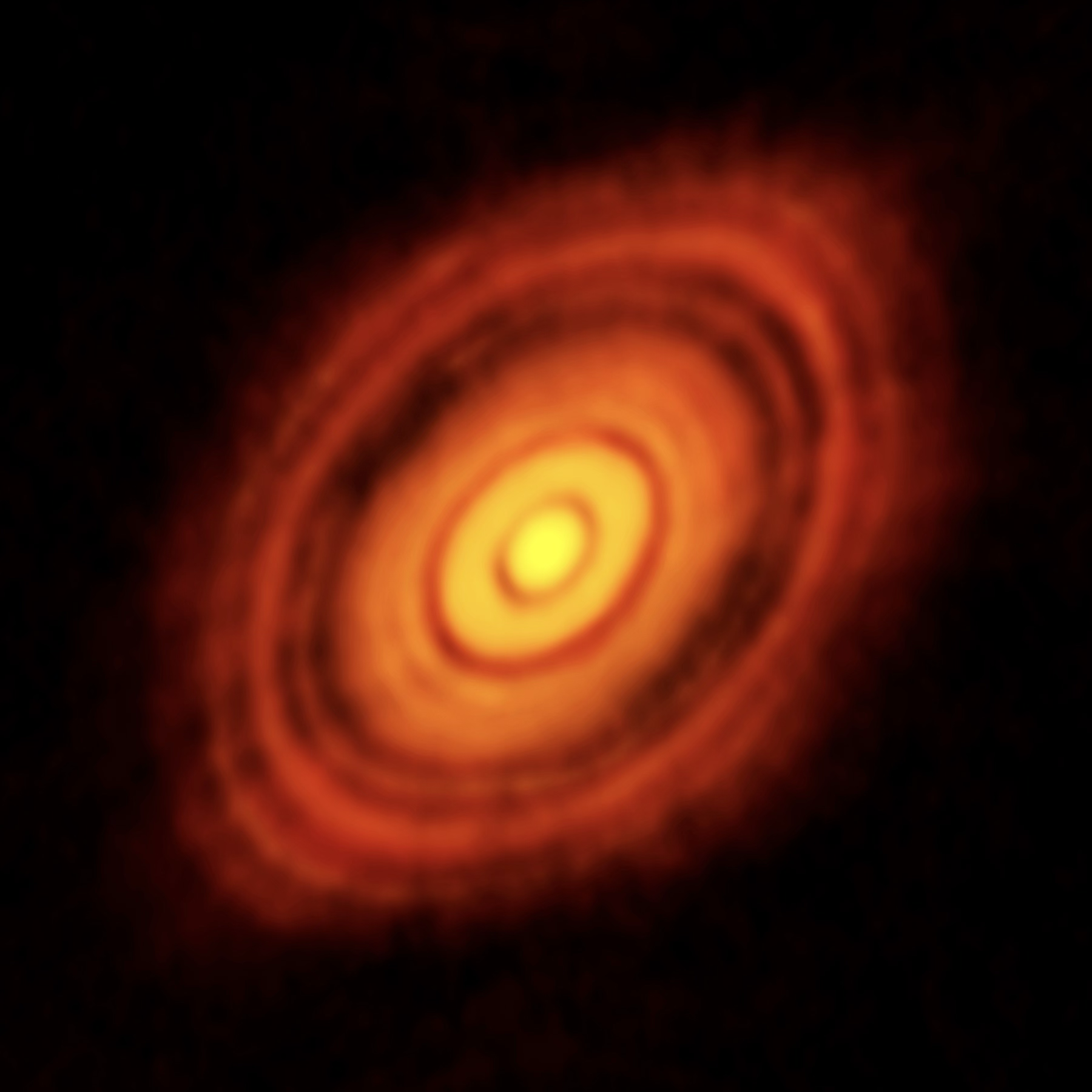

原行星盘。(图片来源:ALMA)

这个盘就像是一个行星“工厂”。其中,尘埃与气体逐渐凝结成固体物质。随着时间的推移,这些物质不断相互碰撞、合并,形成更大的“星子”。再经过数百万年的演化,星子继续聚集,最终形成了岩质行星(如地球),甚至是气态巨行星(如木星)的核心。

这就是太阳系起源的故事,听起来很清晰,对吧?但问题在于——我们无法亲眼见证这一切。

太阳系中的最早的固体物质

我们对太阳系形成与演化的了解,大多来自对一种地外岩石样本——球粒陨石的研究。这些陨石其实是小行星的碎片,自太阳系诞生以来几乎没有发生过大的变化。它们就像“时间胶囊”,封存了早期太阳系的原始物质。

精确的放射性计年表明,包裹在球粒陨石中的富钙铝包体(CAIs)是太阳系中最早的固体物质。因此,富钙铝包体出现的时刻也被视为太阳系历史的“起点时刻”。然而,我们至今仍不清楚:这些物质是如何、何时、又在何处形成的。

除非我们能时光倒流回到过去,否则弄清楚这些谜题的唯一办法是把目光投向宇宙,去寻找那些与年轻太阳系类似的系统。

另一个“太阳系的诞生”

过去,天文学家已经观测到许多原行星盘,但它们多数至少有100万年的历史,已经进入了下一个演化阶段了。这些原行星盘的温度,远低于形成富钙铝包体所需的高温条件。

在最新的研究中,天文学家将望远镜瞄准一颗距离地球约1300光年的原恒星——HOPS-315。天文学家认为,太阳系中的富钙铝包体,正是在类似HOPS-315这样的阶段形成的。换句话说,HOPS-315 正处在类似太阳系“刚出生”时的阶段。它正在从周围的巨大物质包层中不断地吸积物质。幸运的是,它的包层并非完全封闭,这使天文学家有机会可以观测到包层内的恒星及其原行星盘。

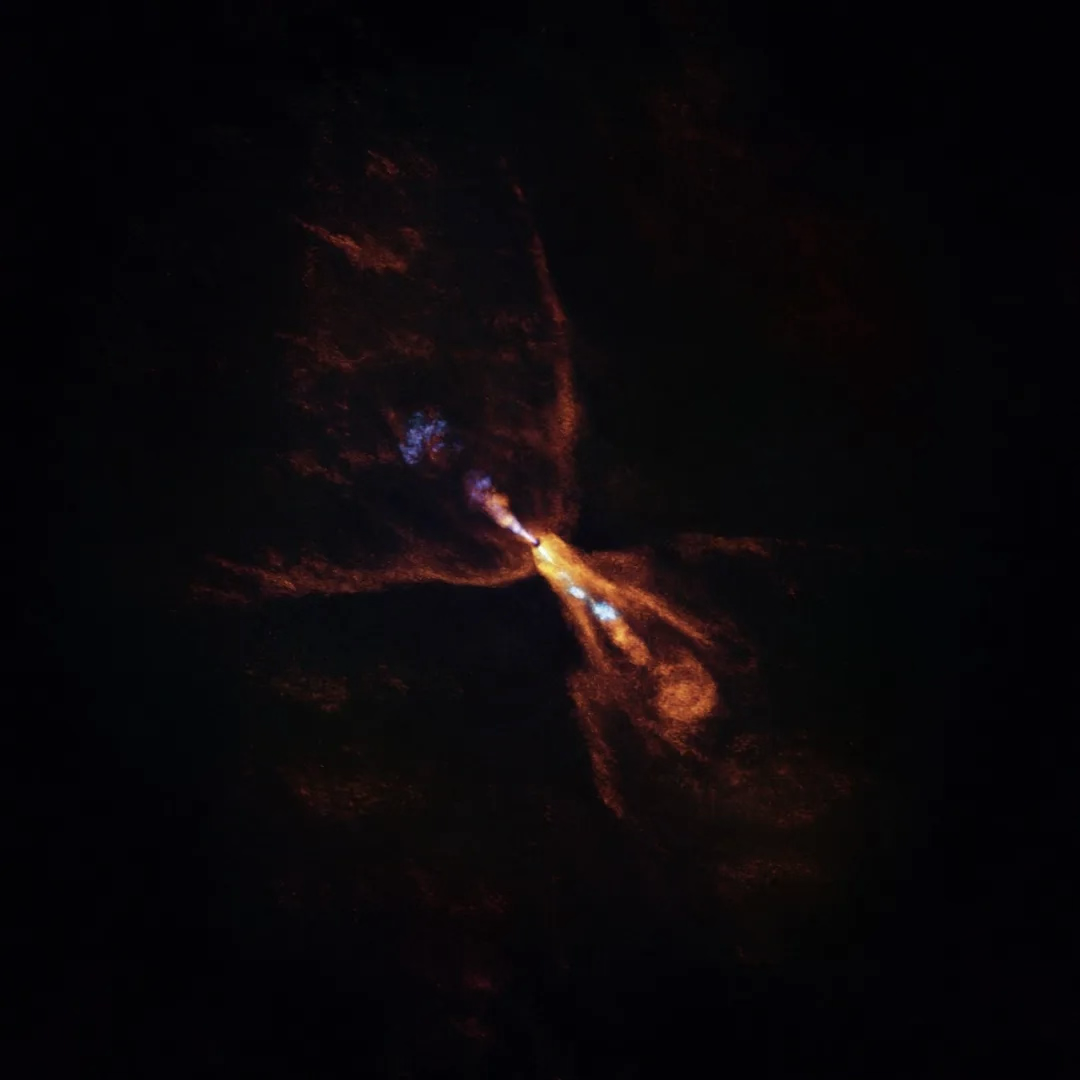

HOPS-315是一颗新生恒星,周围环绕着一个原行星盘。这个盘由气体和尘埃组成,会吸收来自恒星的光而升温,然后再以不同波长的光重新辐射出去。天文学家通过分析这些吸收和发射的光的波长,就能判断原行星盘中有哪些化学成分。除了原行星盘,新生恒星在形成过程中也会喷射出高速气体流——我们称之为喷流。图中橙色部分是一氧化碳的分布,蓝色部分则是一氧化硅喷流。(图片来源:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.)

用两台望远镜,看见行星的开端

2023年3月和9月,天文学家使用韦布空间望远镜(JWST)上的中红外仪(MIRI)和近红外光谱仪(NIRSpec),对HOPS-315进行了观测。他们在光谱中发现了以气态形式存在的一氧化硅,以及结晶硅酸盐矿物的信号。同时观测到气态一氧化硅和结晶硅酸盐并存的状态,标志着原行星盘中的气体正在逐渐冷却、凝结成固体。这正是行星的起点时刻!

不过他们必须确认这些信号确实是来自原行星盘,而非来自HOPS-315的高速喷流。于是,天文学家又在2023年11月,借助阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA)进行了高角分辨率的毫米波观测。

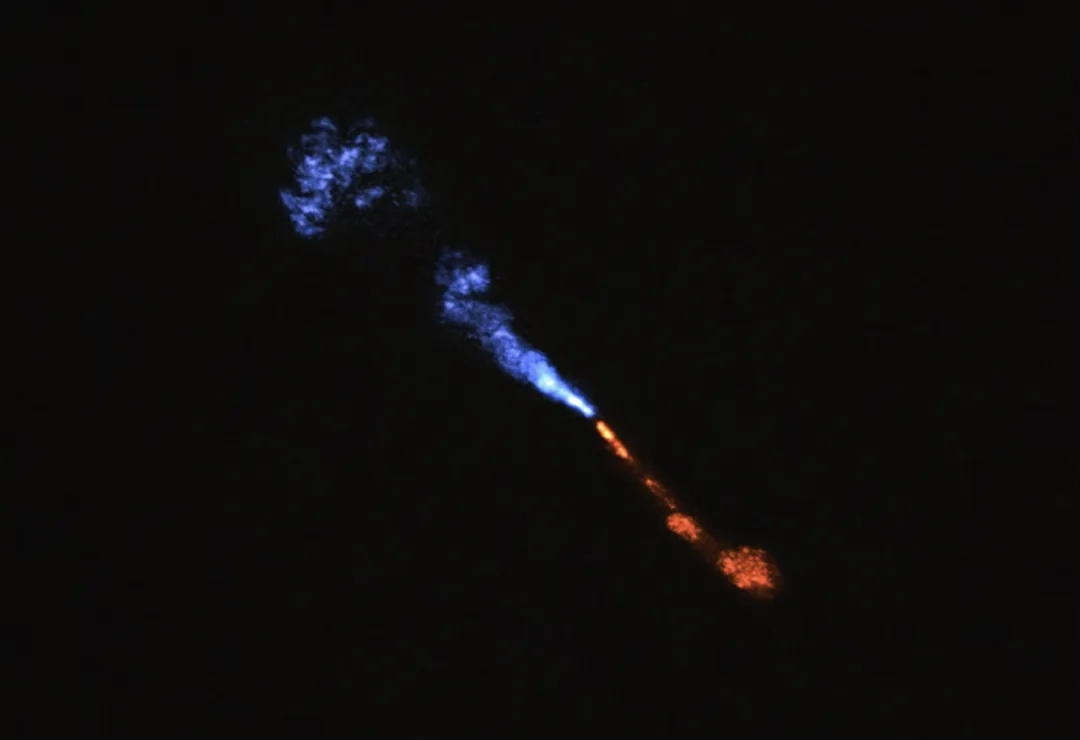

这张图由ALMA拍摄,展示了从HOPS-315喷射出来的一氧化硅喷流。蓝色喷流朝我们而来,红色喷流远离我们。(图片来源:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.)

JWST 的红外数据表明,一氧化硅的运动速度约为10 km/s,而 ALMA 观测到的喷流速度却高出十倍。两者相差一个数量级,说明红外观测到的一氧化硅并非来自喷流。进一步分析表明,这些红外信号来自距离恒星不足2.2个天文单位的区域——正好对应太阳系中小行星带的范围。

此外,理论上,喷流的成分应该与它所起源的原行星盘相似。但ALMA的数据却显示喷流中气态一氧化硅的含量远低于预期。这意味着盘中有一部分气态一氧化硅已经凝结成固体矿物。

这是人类首次在太阳系之外,直接观测到气体向固体转化的过程。虽然这次没有直接探测到富钙铝包体,但在光谱中发现的气体和固体特征,与理论模型预测的富钙铝包体在太阳系里形成时所应存在的条件高度吻合。因此,HOPS-315打开了一个窗口,让我们有机会探索太阳系中最古老的固体究竟是如何形成的。

未来,天文学家还将寻找更多类似 HOPS-315 的年轻原行星盘,去验证行星“起点时刻”的普遍性。而这次发现已经证明:凭借JWST与ALMA的力量,我们终于有能力,不再只是想象行星的诞生,而是真正看见它的开始。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:沈雯/刘小鸥 科普作者

审核:韩文标 中国科学院上海天文台 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划