在人生道路上,总会有这样或那样的困难,有句话说得很好:“失败总是贯穿人生始终,这就是人生。”

但是,你有没有发现,那些看起来总是很幸福的人,他们的人生并非没有风浪,也不是没有焦虑失落的时候,而是他们总能很快接纳这些遗憾,并从困境中找到继续前行的方向。

这其实就是心理学所说的“成长心态”,拥有这种心态的人始终会相信自己能够变得更好,即使在困境中也能找到向上生长的生命力。

什么是成长心态?

首先请问大家一个问题:“你认为一个人的能力是天生的还是可以通过努力提升的?”或者说,“你觉得天赋更重要还是努力更重要?”

如果你比较偏向于前者,那就说明你持有一种能力实体观,也就是固定心态(Fixed mindset)。反之,则是一种能力增长观,即成长心态(Growth mindset)。

这是什么意思呢?

心理学家卡罗尔·德韦克提出的成就目标理论(Achievement goal theory)认为,人们对自身能力和智力的看法可以分成以下两种类型:

固定心态:认为一个人的能力有一个天生的“上限”,再怎么努力也只能拥有“这么多”的能力;

成长心态:认为一个人的能力没有所谓的“上限”,能够通过努力和学习来不断提升。

德韦克在一项经典实验中证明了这两种截然不同的思维模式。她让一组小学生先完成8个非常简单的问题,然后再尝试解决4个完全超出他们能力范围的难题,并要求他们在解题过程中大声说出自己的感受和想法,目的就是为了观察这些孩子在成功与失败面前会如何反应。

结果非常有趣。所有的孩子在成功后都会很开心,一副信心十足的样子。但是,等他们遇到了无法解决的难题时,就出现了两种完全不同的反应。一部分孩子在失败后变得很失落和无助,他们很快就放弃了继续尝试,甚至开始贬低自己“我太笨了”。而另一部分孩子不仅没有沮丧,反而眼睛一亮,一边说“我之前可以做到,我现在也可以”,一边继续动手尝试解题,更重要的是他们后来真的展现出了更好的解题方法。[1]

德维克认为,固定心态会促使我们追求一种表现目标(Performance goal),也就是认为完成一项任务是为了证明自己的聪明和能力。再这样的前提下,我们很自然地就会更愿意选择那些轻易就能完成的任务,而不愿意考虑那些挑战,因为失败就意味着“我很笨”。

而拥有成长心态的人追求的时一种掌握目标(Mastery goal),认为解决问题是为了掌握新的能力,而不只是证明自己,所以他们会将挑战视为成长的机会,即使遇到挫折也会更有韧性,并且总能从失败中学习,重新出发。

所以,拥有一种怎样的心态,影响的不只是情绪,更重要的是决定了我们在困难面前的韧性和思维灵活性。

拥有成长心态的人更幸福

在心理学中,主观幸福感(Subjective Well-Being)指的是人们对自己生活的整体评价,其核心在于“主观”,也就是自己内心是否认为当下的生活是满意的,不存在一个普适的客观指标。

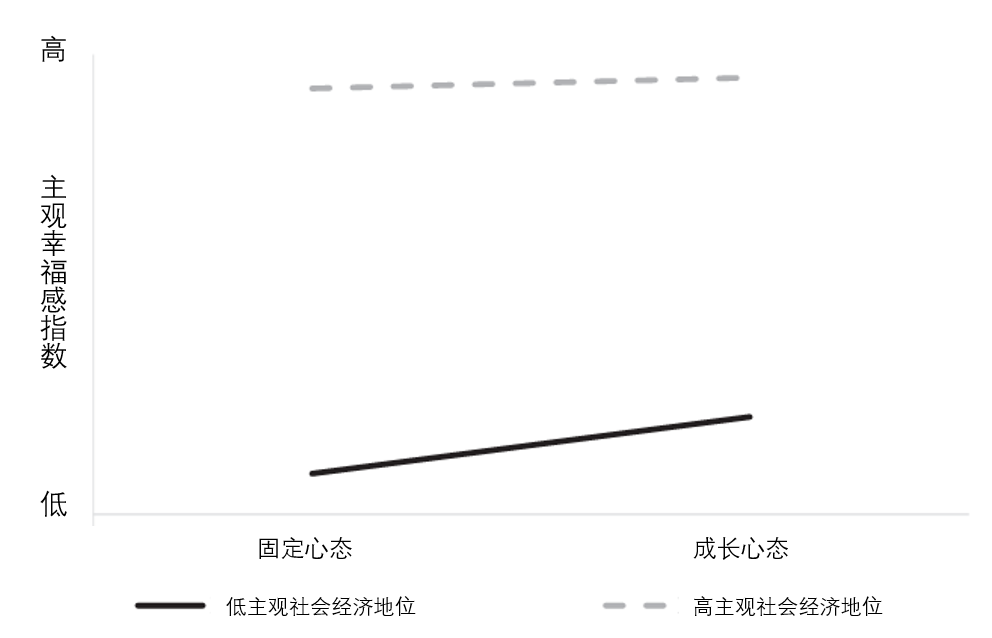

每个人判断自己是否幸福的标准都不一样,但是心理学发现,从那些幸福感高的人身上总能发现一些共同点,而成长心态就是其中之一。一项由我国心理学家进行的追踪研究,用长达4年的时间,调查了2万多名中国人的成长心态和主观幸福感指数之间的相关性,结果发现,越是抱有成长心态的人,主观幸福感就越高,尤其是对于主观上认为自己社会经济地位较低的人来说更是如此,因为当一个人相信自己的能力和处境是可以通过努力改变的,就会在生活中更积极地面对挑战,自然也会迎来更多的希望和转机。[2]

图源:参考文献[2]

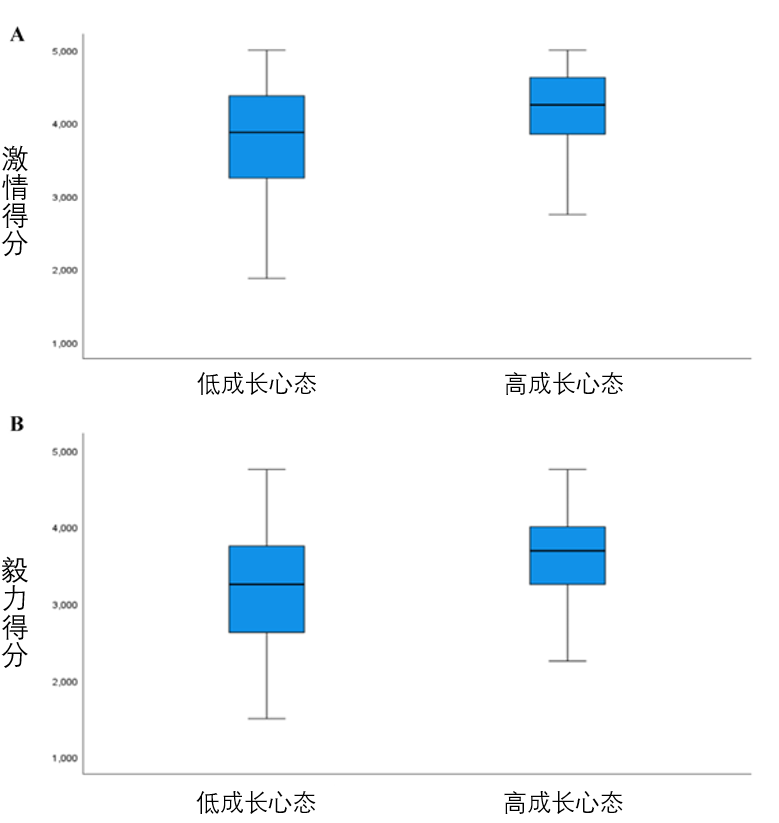

还有一项涉及1548名参与者的挪威研究表明,拥有高水平成长心态的人,不仅在毅力指数上得分更高,而且在追求目标的过程中也会表现得更有激情。[3]从积极心理学来说,这种特质所带来的价值就在于,它会让人对生活更加投入和有方向感,能够付出行动去追求兴趣和梦想,而这个过程恰恰就是让人体验到意义感和成就感的关键。

图源:参考文献[3]

所以,也许每个人的幸福各有不同,但是毋庸置疑的是,拥有一种成长心态肯定能让自己变得更幸福。

如何培养成长心态?

正如德韦克在《终身学习》一书中写道:“真正的自信,是有勇气敞开心扉去欢迎新的变化,不管它们来自何方。”

培养成长心态的第一步其实就是相信自己能够改变,并且付出行动去创造这些变化。所以,接下来,我们就介绍一些能够培养成长心态的方法。

1. 改变归因方式

我们每个人的思维模式背后都有一套习惯化的归因方式,也就是我们通常将成功或失败归于什么原因。有研究发现,固定心态的学生往往具有一种适应不良的归因模式,比如将成败归因于天赋,所以他们的成绩几乎不会有多少变化,但是,当教会他们更具建设性的归因模式时,比如将成绩不理想归为“学习方法不对”,就能让他们在课堂上表现得更加积极,学习成绩也会有明显的提升。[4]

所以,我们可以尝试将自己原来不太好的归因模式,逐渐改为一种具有建设性的归因模式,从而培养出自己的成长心态。比如一次工作上的挫折,不要将原因归为“我太笨了”,因为这种归因往往隐含着“笨是天生的,我无法改变”的消极观念,而是理性的分析具体有哪些原因,更加重视那些自己能够改变的原因,比如“没有参考前辈的经验”或“工作技能有待提升”等,从而逐渐培养出成长型心态。

2. 转变思维视角

很多持有固定心态的人身上都有这样一些非合理信念,比如将一次的挫折和失败,视为对自己能力的全盘否定,这被称为“过度概括”,其标志性的词语就是“总是这样”、“永远不行”、“从来没有”等。

改变这种非合理信念的有效方法之一就是认知重构(Cognitive restructuring),也就是有意识地识别、挑战和改变这些不合理的思维模式,并用更理性和积极的思维来取代它们。比如,当你在一次工作汇报时受到领导批评,下意识地认为“我工作能力不行”时,可以尝试用这些问题来挑战:

我是不是陷入了过度概括的思维陷阱?

在这份工作里我是否有做得还不错的时候?

是否有别的同事肯定过我的工作?

如果我的好朋友遭遇这种情况,我会如何安慰Ta?

3. 练习积极自我对话

拥有成长心态的人,即使在遇到挫折的时候,也不会过度苛责自己“我怎么又犯错了”、“别人都比我强”,而是将它们视为试错和成长的机会,所以他们总会有力量跨越这些一时的低谷。所以,对自己的宽容和鼓励,其实也是培养成长心态的关键。

对此,我们可以定期花一点时间练习积极自我对话,每当你意识到头脑中有一些自我批评的声音时,可以温柔地对自己说:“这次没做好,但我从中学习到了经验”、“这有点困难,但我下次可以做得更好”。

参考文献

[1] Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95(2), 256.

[2] Zhao, S., Du, H., Li, Q., Wu, Q., & Chi, P. (2021). Growth mindset of socioeconomic status boosts subjective well-being: A longitudinal study. Personality and Individual Differences, 168, 110301.

[3] Sigmundsson, H., & Haga, M. (2024). Passion and grit in individuals with high levels of growth mindset are different than in individuals who have low growth mindset. Acta Psychologica, 250, 104480.

[4] Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child development, 78(1), 246-263.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨陈宇峰 发展与教育心理学硕士

审核丨樊春雷 中国科学院心理研究所副研究员、中国心理学会会员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划