印刷术发明前,若要获取同一版本的多份文件,只能重新抄录;而若要复制已有文献,印刷术则无法实现。1938年10月22日,美国发明家切斯特·卡尔森成功制得世界上首张静电复制品,静电复印技术由此诞生。

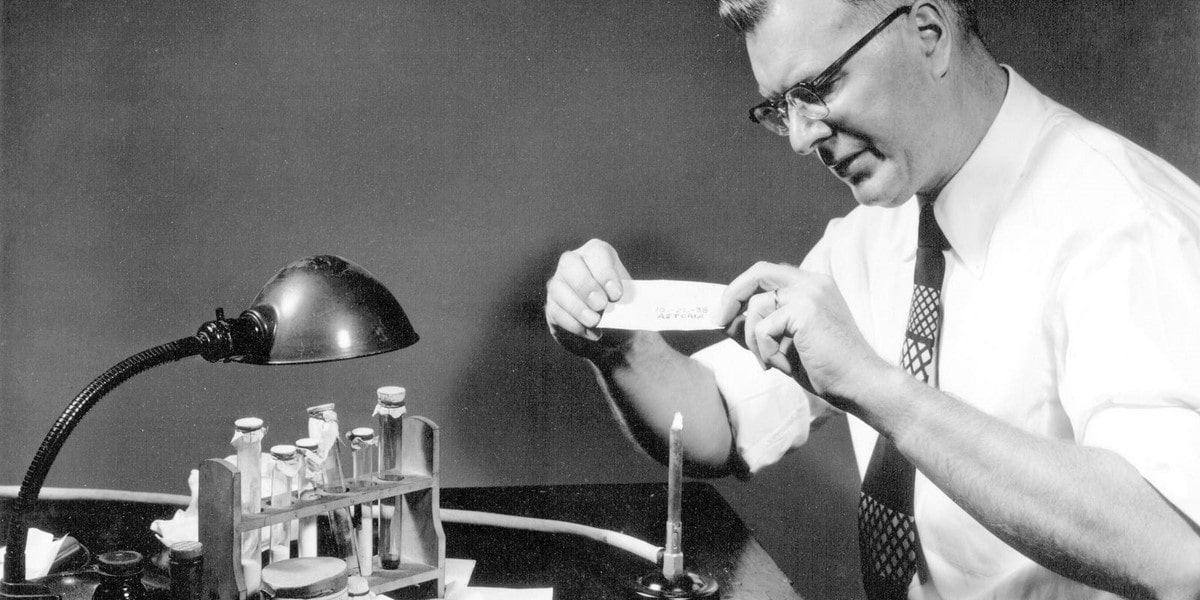

卡尔森和他的复印机

静电复印术发明前,复制工作主要依赖照相或摄影设备,但这些方法存在诸多局限:需使用湿化学剂、可复制的原版种类受限、且要求操作者具备较高熟练度。鉴于此,卡尔森得出结论:唯有将静电学与光电导性原理相结合,方为真正解决之道。从事专利工作的卡尔森,自1934年起便致力于寻找快速便捷的线条图与文本复制方法。经多次实验,他最终研制出首台现代复印机的雏形。

静电复印技术原理

静电复印机之父

1933年,美国正值经济大萧条时期。这一年,一位26岁刚从大学毕业的年轻人,为求一份工作向82家公司投递简历,却均未获回应。最终,他在纽约一家专利事务所谋得一份极为枯燥的工作——抄写专利文献。然而,正是这份乏味的工作,激发了他一个在当时看似荒诞不经的大胆设想:“若办公室内能有一台机器,只需将原件放入,按下电钮,即可得到完全相同的复制品,那该多好。”提出这一设想的年轻人,名为切斯特·卡尔森。当时,他或许未曾料到,这个“不切实际”的想法,五年后竟真的成为现实,一项伟大的发明——“静电复印技术”从他手中问世。

静电复印机之父“切斯特·卡尔森”

工作后,面对枯燥的抄写工作,卡尔森脑海中萌生了制造一台便捷复印机的奇特念头。于是,他在自己的寓所内开始了相关研究。当时,人们普遍认为,没有设备齐全、规模宏大的实验室,便不可能有重大发明。然而,当时29岁的卡尔森,虽身体瘦弱、双眼近视,却意志坚定,未受外界干扰影响。“总有一天,我将做出最伟大的发明,我相信自己。”这句话,成为当时卡尔森最真实的写照。

灵感源自“蚂蚁写字”

研究工作枯燥乏味,卡尔森为复印机所获的灵感可谓来之不易。他发现硫在暗处易带静电,强光下会失电荷,便选用硫磺作光导材料并开展实验室研究。实验过程中,刺鼻气味让旁人对他避而远之,实验失败的爆炸声更是引发邻居反感。

卡尔森最初选用的光导体——硫磺

后来,卡尔森回忆这段研究历程时感慨:“创意不会凭空出现,需从别处获取灵感,阅读其他领域书籍往往能带来这种灵感。”其静电复印技术灵感源于“蚂蚁写字”:涂上蜂蜜后蚂蚁会爬行,远观如一个个字体。

复印机原理与之类似,其主要部件硒鼓如同“蜂蜜”。将需复印的文字或图形置于打印机,光照硒鼓后,有内容部分会像涂了蜂蜜般留住正电荷,无字部分则释放电荷。此时“墨粉”如同“蚂蚁”,需设法留住。硒鼓转动时,让带正电的白纸通过,墨粉被吸到纸上,再经高温或红外线照射,使墨粉熔化渗入纸中,形成牢固耐久的图表。

至此,卡尔森在理论上已掌握“静电复印技术”。复印机概念的形成给了卡尔森极大动力,他每天下班后废寝忘食地研究,常至次日凌晨,啃几口面包便急忙去上班。

卡尔森在试验静电复印材料

施乐公司“初入江湖”

对卡尔森而言,未来几年的道路充满坎坷。依据他的设计图纸所生产的复印机,始终未能达到他的预期标准。

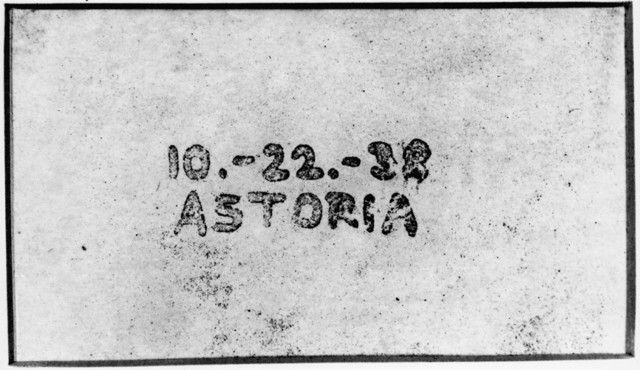

1938年10月22日,卡尔森开展了一项创新实验:他将硫磺均匀涂抹在锌版表面,用墨水在显微镜片上书写“10-22-38 Astoria”,随后通过摩擦锌版表面产生静电荷。接着,他将显微镜片放置在锌版的硫粉层上,置于白炽灯下照射数秒。移除显微镜片后,撒上石松粉并吹净,锌版上便清晰留下了字迹。最后,通过将字迹印制在蜡纸上并加热融化,成功制作出世界上第一台复印机的雏形。

世界上首个“复印件”

卡尔森迅速为这项发明申请了专利,但寻找投资人的过程却异常艰难。众多投资者对这项技术持怀疑态度,超过20家公司先后拒绝了卡尔森及其静电复印机项目。此时,摄影产品生产商哈洛伊德公司新任董事长约瑟夫·威尔逊看中了这一技术的潜力。1947至1960年间,威尔逊为该发明投入了高达7500万美元的资金,期间公司一度濒临破产。如果说卡尔森是复印机的开创者,那么威尔逊无疑是静电复印机技术的推动者。

为保护复印技术专利并拓展市场,美国哈罗依德公司决定在海外设立分公司。1956年,哈罗依德公司与英国一家娱乐公司携手,在英国成立了兰克施乐有限公司。随后,哈罗依德公司更名为哈罗依德施乐公司,并于1961年正式定名为施乐公司,从此施乐公司在市场上崭露头角。1959年,施乐公司推出首台具有商业价值的914型复印机(因适用于9×14英寸纸张得名),尽管该机型每张复印需耗时25秒,且工作时会因过热存在一定安全风险,但它无疑为复印机产业的发展奠定了坚实基础。此后,复印机需求量呈爆发式增长,如今已成为全球范围内的庞大产业。

914型复印机

1962年,富士胶片与施乐公司合资成立富士施乐公司,进一步推动该技术在亚洲市场的普及。卡尔森历经二十余载深耕,开创了人类静电复印技术的先河,极大地优化了文书复印与复写工作。

参考来源:人民网、《科学画报》、《小爱迪生》

来源: 江苏省科学传播中心

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏