梅雨是指每年6月上旬至7月中旬,出现在湖北宜昌以东的江淮流域到日本南部这一狭长区域的连阴雨和暴雨集中的天气,它是东亚副热带季风的主体。新中国成立以来,我国出现的前三强极端梅雨年份分别是:1954年,梅雨期长达59天,引发了百年罕见的长江全流域性大洪水;1991年,梅雨期长达近2个月,20个站点降水量超过1000毫米,江苏兴化更是达到了1294毫米;1998年,梅雨带长期维持在沿江一线,期间共出现16次暴雨过程,梅雨期为58天,长江干流不少地段的最高水位超过了1954年。对于我国而言,提前捕捉梅雨强弱信号的踪迹,就等于握住了应对气候灾害的关键。然而,这条“追凶”之路,科学界走得远比想象中艰难。

一、从 “被动挨揍” 到寻找 “早期信号”:气候异常预报的最初困境

各国气候中心的核心目标,始终是提前几十天至数月预报区域性气候异常 —— 比如雨季的旱涝、持续性高低温等。但在 20 世纪中后期之前,人类在气候异常面前几乎毫无还手之力:历史上无数次流域性洪涝和大范围干旱之所以造成惨重损失,根源都在于 “预报失灵”—— 气象部门缺乏有效预警,政府应急准备不足,最终只能在气象灾难发生后被动救灾,陷入 “被天老爷牵着鼻子走” 的窘境。

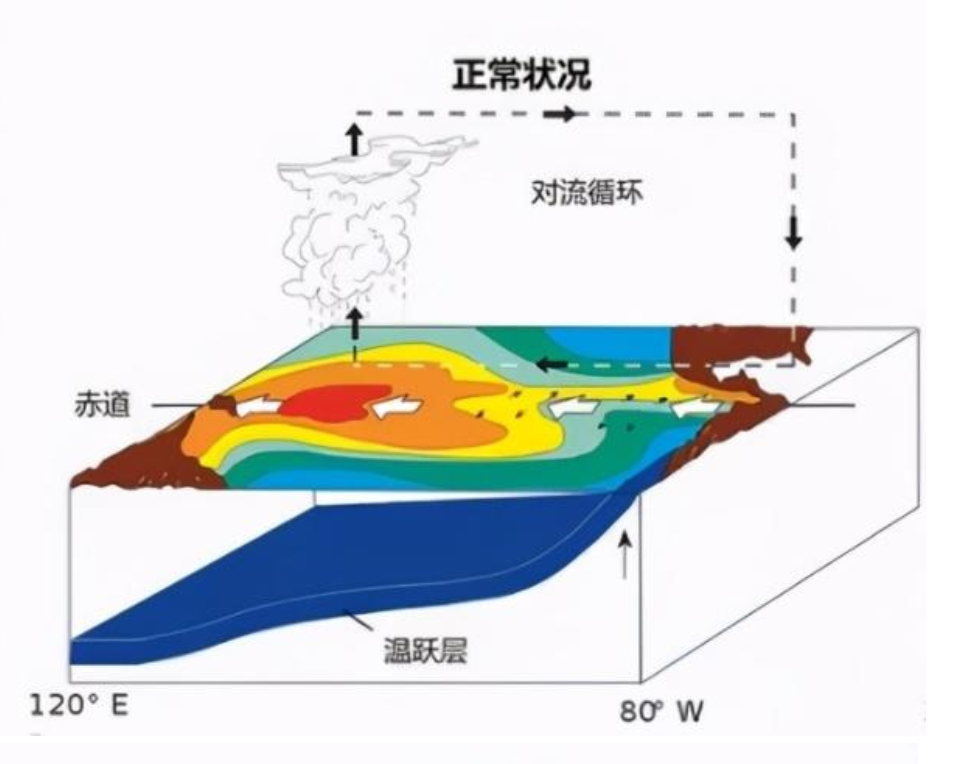

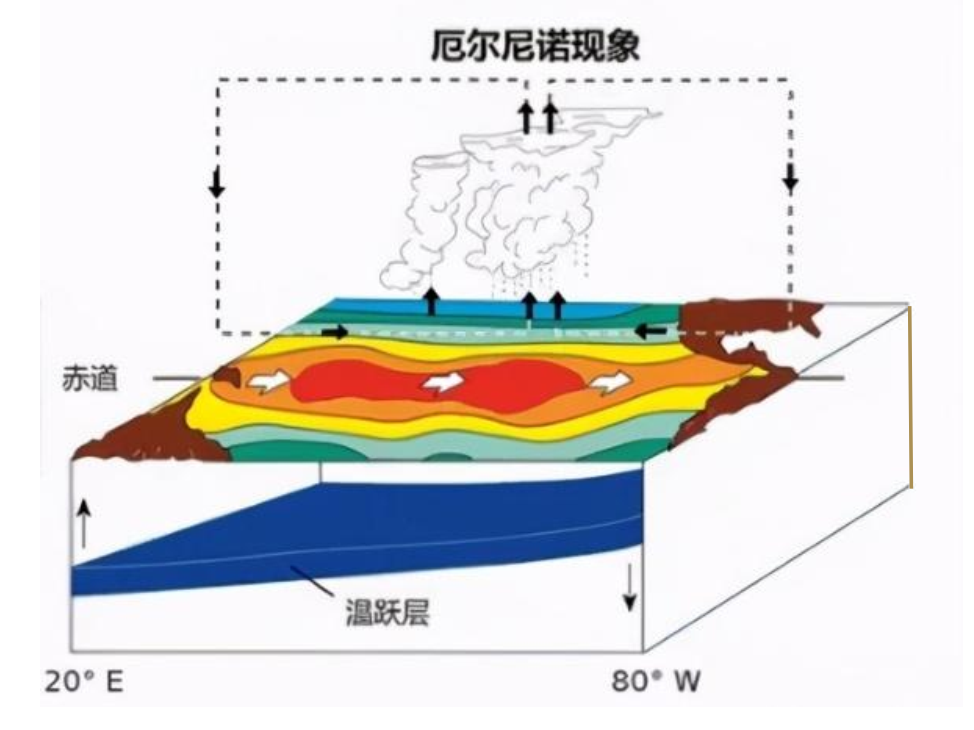

科学家们深知,要打破这一困局,必须找到异常气候发生的 “早期信号”—— 就像疾病发作前的 “预警症状”,能提前揭示危险的到来。经过数十年统计分析与数据挖掘,一个关键线索终于浮出水面:厄尔尼诺事件,这个源自西班牙语 “圣婴”(El Niño)的气候名词,如今已成为全球极端天气的 “代名词”—— 它是 ENSO(厄尔尼诺 - 南方涛动)事件的暖海水相位,赤道东太平洋的海温异常升高通过“全球季风涛动”,竟是全球季风区极端天气频发的 “强预警信号”。从此,“能否提前预报厄尔尼诺事件” 成为气象界的核心课题,一场围绕 “圣婴” 的科学攻坚战正式打响。

二、理论的 “迭代与碰壁”:单一视角为何难解气候谜题?

为揭开厄尔尼诺事件的成因,科学界曾提出多种理论,“信风松弛理论” 便是早期代表。这些理论试图从海气相互作用的局部视角解释厄尔尼诺的形成,有的甚至引入复杂的非线性数学推导,看似逻辑严密。可是每当新的厄尔尼诺事件发生,旧理论总会 “失灵”—— 之前能解释的规律,到了下一次就不再适用。

问题究竟出在哪里?原来,早期理论大多局限于 “局地海气相互作用”,忽略了气候系统的 “多尺度耦合” 本质。事实上,赤道东太平洋的海温异常,绝非单一因素的结果,而是行星尺度、洋盆尺度、山脉地形与局地尺度海气相互作用的 “产物”:前三者决定了厄尔尼诺事件的 “基调”,如同交响乐的主旋律;局地海气相互作用则起到 “调频” 作用,让每次事件都呈现出独特的强度与时空特征。更关键的是,每次表层海水增暖的 “起点” 位置都不同,其本质是次表层海温异常信号 “浮出水面”(即 “露头”)—— 而这一过程中,局地海气相互作用的影响远比想象中复杂。

单一学科的视角,注定无法解开这个 “多尺度海气耦合” 的谜题。20 世纪中后期,厄尔尼诺研究陷入一场 “学科大混战”:早些时,气象学家认为厄尔尼诺是海洋异常的结果,海洋学家则将其归咎于大气异常运动;随后,气象学家和海洋学家提出ENSO,把海洋与大气捆绑在一起了,也许是科学驱动让天文学家、地质学家、生物学家也纷纷加入,试图从各自领域找到 “根源”—— 比如天文学家发现地球自转速度(日长)的年际变化规律,便尝试用这一数据预测厄尔尼诺,甚至将预报意见上报国务院。

这场 “混战” 虽未立刻找到答案,却让科学界达成关键共识:要破解 ENSO 之谜,必须打破学科壁垒,从 “地球系统” 的整体视角出发 —— 这一认知,为后续研究指明了方向。

三、关键突破:从 “海表信号” 到 “次表层密码”

就在理论陷入瓶颈时,一组关于 “次表层海温异常(STA)” 的研究,为 ENSO 预报打开了新窗口 —— 中国科学家在这一领域,留下了浓墨重彩的一笔。

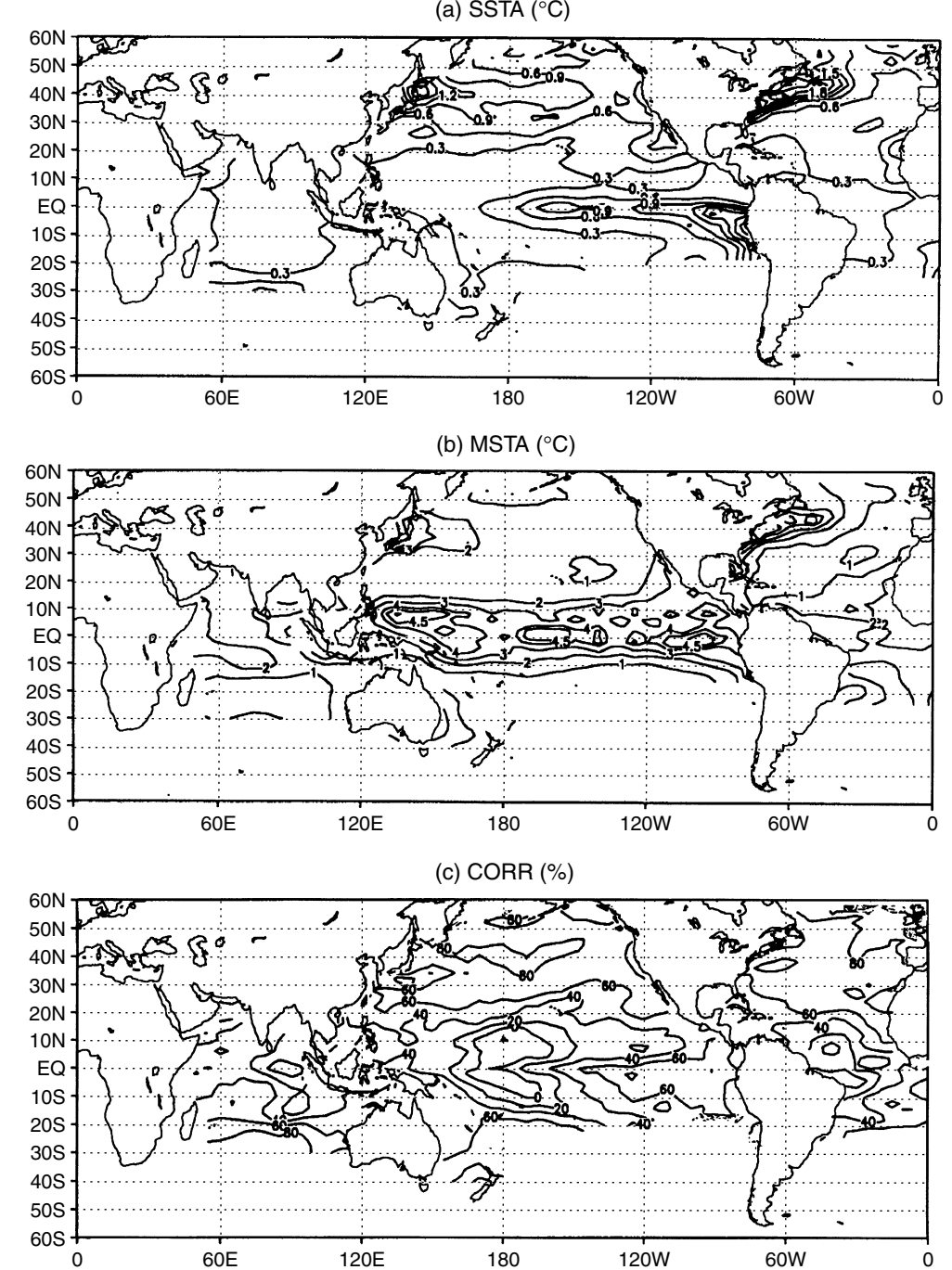

通过分析 1955-2000 年长达 46 年的全球海洋观测数据,北京大学季风环境团队发现了次表层海温异常的四个关键特征并引来中国海洋大学师生到北大扩展到印度洋次表层海温异常研究,这些发现增加了对 ENSO 循环的新认知 [1] [2]:

1.东太平洋的 “紧密关联”:在赤道东太平洋,次表层海温异常(STA)与海表温度异常(SSTA)高度相关 —— 因这里的温跃层异常只需很短距离就能与表层海水混合,STA 的变化会直接反映在 SSTA 上;

2.次表层的 “更强信号”:无论在哪个海域,STA 的强度都远超 SSTA—— 这意味着,次表层藏着比海表更明显、更提前的 “气候异常密码”;

3.厄尔尼诺与拉尼娜的 “过渡密码”:在厄尔尼诺向拉尼娜转换(或反之)时,STA 会沿着赤道温跃层潜伏东传,且在中太平洋不会与 SSTA 混合 —— 这为捕捉 “气候异常信号转折” 提供了关键方向性线索;

4.ENSO 发生的 “必要条件”:只有当最大正 STA(暖异常)或最大负 STA(冷异常)潜伏东传到赤道中东太平洋特定海域 “露头” 时,厄尔尼诺或拉尼娜才会从那里开始形成。

更重要的是,研究证实 “最大次表层海温异常(MSTA)” 是比海表温度异常(SSTA)更优的 “气候异常指示器”:它能 “记忆” 海气相互作用的累积变化,还代表着上层海洋中巨大的能量储备。在赤道东太平洋、北太平洋北部、南副热带印度洋等关键区域,MSTA 与 SSTA 的相关系数超过 60%,把握MSTA的传播规律为不同洋盆的海温异常预报提供了坚实的科学依据。

四、成功应用:从海温强信号到汛期长江大水预报

这些关于 “海气耦合多时空尺度相互作用” 与 “表层 - 次表层海温异常内在联系” 的理论,并非纸上谈兵,而是在 1997/1998 年强厄尔尼诺事件中得到了实战验证。1997 年初的年夜,赤道东太平洋海水仍处于异常偏冷状态,但北京大学季风环境研究人员通过分析 1950-1996 年的海温数据,提炼出海温异常的 “三重规律”—— 年代际变化、年际变化与准两年变化,其中就包含了行星尺度和洋盆尺度环流及山脉地形影响的 “基调” 信息。团队据此在年初投稿《科学通报》,明确预测 “1997 年底将出现一次强厄尔尼诺事件” [3]。

后续事实印证了这一预测的准确性:1997 年 12 月,赤道中东太平洋平均海表温度距平达到 2.5℃的极高值,成为 20 世纪最强厄尔尼诺事件之一。而这次成功预报,也为 1998 年初国家汛期会商中 “长江流域降水异常偏多” 的预测提供了关键早期信号。1998 年夏季,长江流域爆发特大洪水,数千万人受灾,无数家园被汹涌洪水吞噬 —— 这场灾难的疮痍至今仍烙印在许多人的记忆中。鲜为人知的是在1998年3月底中国国家气候中心就基于赤道东太平洋海温异常的强信号成功给出了夏季长江流域大洪水的预测结论,为应急响应争取了宝贵的准备时间,最大限度降低了生命财产损失。而这场成功预报的背后,就藏着一段跨越半个世纪、汇聚全球多学科智慧的 “厄尔尼诺解谜史”。

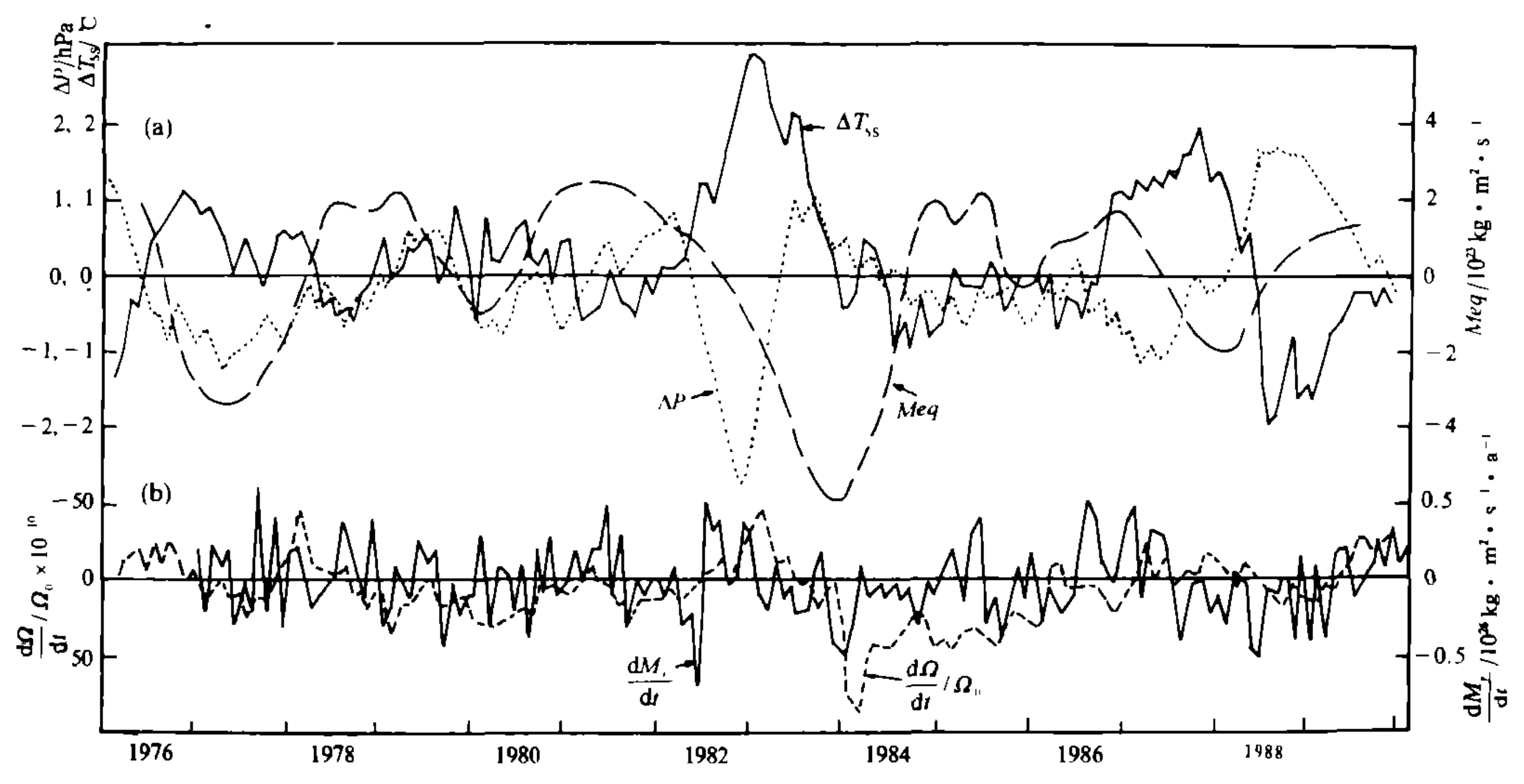

除次表层海温研究外,北大团队在 “地球系统相互作用” 领域也取得突破性进展。在丑纪范院士指导下,团队成员揭示了 “固体地球 - 海洋 - 大气” 三者的耦合关系 [4]:当赤道东太平洋海温升高时(△T↗,当地气压下降(△P↘),与美洲西部山脉东侧气压形成差异,产生 “向西的山脉力矩”,导致地球自转减慢;同时,海温升高会增强哈得来环流,使副热带对流层中高层大气西风角动量增加(Meq↗) —— 而地球自转角动量的减少量,恰好等于大气西风角动量的增加量。它们三者之间的异常振荡存在位相差,或时差:气压先达峰,然后海温达峰,再后西风角动量达峰。 这一发现清晰地阐释了 ENSO 事件在 “地球系统角动量交换” 中的关键作用,也让科学界深刻认识到:厄尔尼诺从来不是 “海洋或大气的独角戏”,也不是单一天文因子,而是整个地球系统多时空尺度协同作用的结果。

这一研究直接助力中国气象局回应国务院转发的 “地球自转速度预测厄尔尼诺” 咨询 —— 为解答这一问题,丑纪范院士特意咨询了中科院大气所吴国雄院士,甚至带着曾研究该问题的学生钱维宏登门拜访 90 多岁的叶笃正院士(2005年获得国家最高科技奖)。下午见面时才发现,叶先生中午未休息,地板上已铺满了从国外搜集的科技文献 —— 老一辈科学家的严谨与热忱,至今令人动容。

五、启示未来:从科学 “解谜” 到实战 “服务”,气候预报的新征程

回顾这段跨越半世纪的 ENSO 研究史,我们不仅看到科学探索的艰辛与突破,更能从中汲取面向未来服务人类的三大启示:

启示一:跨学科融合是破解气候异常预报问题的核心

早期单一学科 “各自为战”,让 ENSO 研究屡屡碰壁;而当科学家打破壁垒,将海洋、大气、固体地球、天文等领域知识融合时,才逐渐逼近真相。如今,国家建造的 “地球系统模拟器” 正是这一理念的实践 —— 它能整合地球内部不同圈层相互作用引发的海底火山喷发、海洋生物量变化、人类活动等多因素,量化其对 ENSO 事件的贡献。未来,只有持续推动跨学科合作,才能让异常气候预报更精准。

启示二:长期观测数据是科学研究的基石

叶笃正、吴国雄等老一辈院士曾因 “数据不足” 在研究中受挫;如今,覆盖全球的 50 多年大气再分析资料、高精度海洋观测网络(如 Argo 浮标),为年轻科学家提供了前所未有的数据支撑。未来,需进一步完善地球观测系统,积累更长时间序列、更高分辨率的数据,为异常气候预报筑牢根基。

启示三:“从预报到应对” 的转化是科学研究的终极目标

1997年初预报年底强ENSO事件和1998年初预报我国当年梅雨异常的成功接力棒式预报,让我们看到科学的力量 —— 它能将 “灾难预警” 转化为 “应急准备”,最大限度减少损失。未来,异常气候预报不仅要 “报得准”,更要与政府应急管理、农业生产、水资源调配、能源规划等领域深度结合,形成 “预报 - 决策 - 应对” 的完整链条,让科学真正服务于人类福祉。

从最初对厄尔尼诺的 “一无所知”,到如今能提前数月预报其发生;从被动承受气候灾害,到主动用科学规避风险 —— 这段跨越半世纪的 “解谜之旅”,是人类与自然相处方式的深刻变革。未来,随着地球系统科学的发展,我们或许能更深入地掌握气候规律,甚至在一定程度上 “调控” 极端气候的影响。而这场征程,仍需一代又一代科学家的真实坚守与探索。

参考文献

[1] Qian WH, Zhu YF, Liang JY (2004) Potential contribution of maximum subsurface temperature anomalies to the climate variability. Int J Climatol 24: 193-212.

[2] Tian JW, Liu HQ, Qian WH (2003) A dipole mode at thermocline layer in the tropical Indian Ocean. Acta Oceanic Sinica 22(1): 15-24.

[3] 钱维宏,朱亚芬,叶谦 (1998) 赤道东太平洋海温异常的年际和年代际变率. 科学通报 43(10): 1098-1102.

[4] Qian WH, Chou JF (1996) Atmosphere-earth angular momentum exchange and ENSO cycle. Science in China (Series D) 39(2): 215-224.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏