《生活中的科学力》系列编者按

为什么你的减肥计划总失败?选择困难症到底怎么治?别急着怪自己,可能是你的“思维工具”该升级了!《生活中的科学力》系列就是你的“生活问题分析器”。我们把高大上的科学方法,变成你处理日常麻烦的“小窍门”,从控制变量到概率思维,帮你更聪明地吃饭、购物、做计划。科学,就是让生活变简单的超能力。快来领取你的思维工具箱吧!

镜子前,你感觉自己的身形似乎比上周更紧致了些;翻开账本,你觉得自己这个月“省了不少”,因为好几次都忍住了点下午茶的冲动;结束一天的工作,你长舒一口气,感觉自己“忙碌而充实”。

图片来源:AI生成

这些“感觉”是如此真实,以至于当月底账单赤字、体重秤纹丝不动、工作总结写不出成果时,我们常常会感到困惑和挫败:“为什么我明明这么努力了,却没有效果?”

其实,问题可能不在于你的努力,而在于我们都容易陷入一种思维的“浓雾”之中,看不清现实。而科学家们驱散这团迷雾的法宝,同样是一个极其简单的动作:别光靠感觉,量化一下。

定性研究(左)与定量研究(右) 图片来源:optimal workshop

“量化”听起来像是个技术词汇,但它却是科学精神的基石:将模糊的、主观的感知,转化为清晰的、客观的数据。而这个看似简单的动作,恰恰是科学方法赋予我们看清世界真相的强大工具。

用一把“外部尺子”替代你的感觉

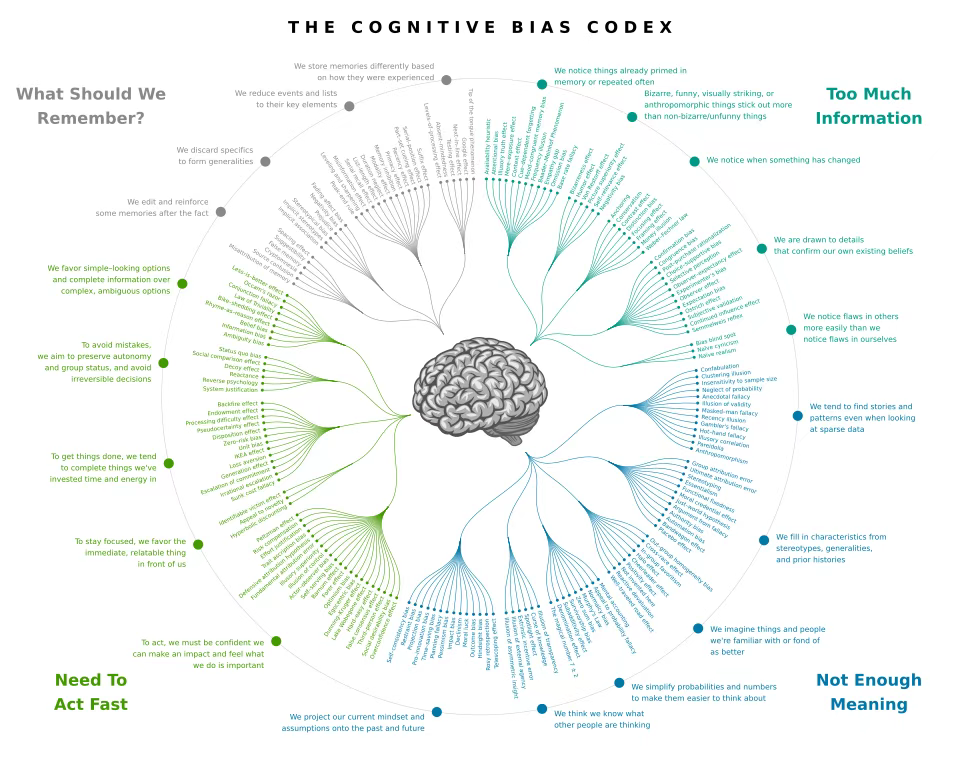

认知偏差法典列出了188种认知偏差 图片来源:维基百科

我们的日常思维,非常依赖一套“内部尺子”,也就是我们的直觉和感觉。我们的大脑喜欢凭“感觉”来判断世界。冷不冷、饿不饿、累不累,似乎一切都能用身体的直观感受解决。但问题在于,这种感觉并不靠谱。

科学家们早就意识到这一点,纵观历史,无数次巨大的进步,都始于有人开始用冰冷的数据,去挑战当时人们“想当然”的感觉。

弗洛伦斯·南丁格尔 图片来源:维基百科

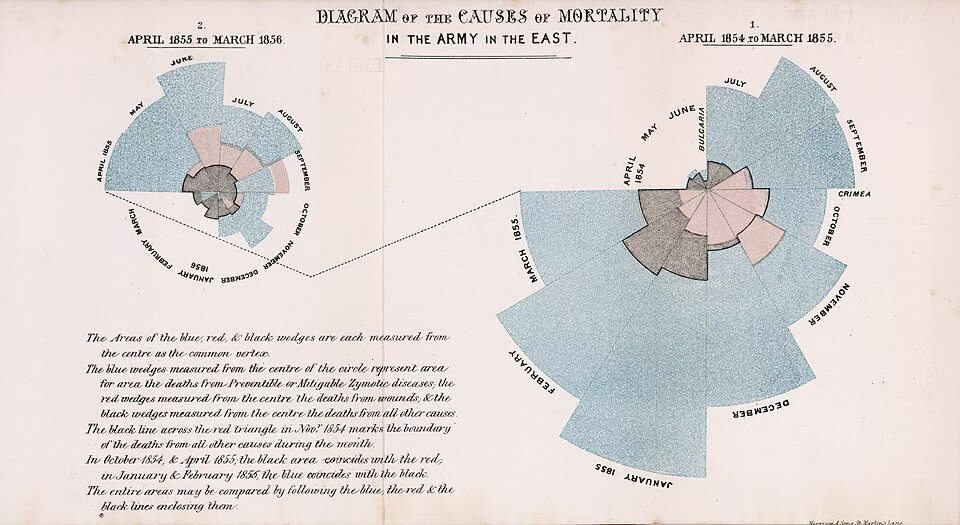

一个震撼人心的例子来自19世纪的“提灯女神”弗洛伦斯·南丁格尔。 在克里米亚战争期间,英国战地医院死亡率高得惊人。当时,所有人都“感觉”:士兵嘛,当然是死在敌人的枪炮之下。

但南丁格尔不相信这种模糊的“感觉”。她拿着纸笔,在恶臭的医院里,开始一项枯燥的工作——计数,详细记录下每个士兵的死因。当数据整理出来后,真相令人震惊:绝大多数士兵并非死于战斗创伤,而是死于医院里因恶劣卫生条件导致的斑疹伤寒、霍乱等可预防的传染病!直觉可能自信满满,但数据往往才是颠覆性的证据。

弗洛伦斯·南丁格尔绘制的《东方军队死亡原因图》(1858年)

该图显示了每月每 1,000 人因可预防疾病(蓝色)因伤口(红色)和其他原因(黑色)导致的死亡率

图片来源:维基百科

这份由数字构成的铁证,击碎了将军和政客们的“想当然”,直接促成了军事医疗体系的彻底改革,最终拯救了无数生命。南丁格尔的一个简单“量化”,其力量胜过了千军万马。

为你的生活装上一个“仪表盘”

量化这个方法的强大之处,不止于诊断,更在于它能校准我们努力的方向。在科学实验和工程项目中,这个方法被称为设定“关键指标”。

这个方法的理念,挑战了“只要努力,方向就不会错”的传统观念。它认为,没有一个明确的衡量指标,努力本身就可能毫无意义,甚至会南辕北辙。

“量化”这个方法,就是教我们为自己的生活目标,安装一个清晰的“仪表盘”。 你不需要记录所有事情,只需要找到那个最关键的“指针”。

图片来源:StuartMiles from Freerange Stock

想减肥? 方法就是别只盯着“体重”这一个模糊指标。你可以增加一个更稳定的指标:“腰围”。或者,如果你想增肌,关键指标就不是“体重下降”,而是“卧推/深蹲的重量和次数”。这个指标在告诉你,你的核心力量是否在稳步提升。

想提升工作效率? 方法就是别只计算“工作时长”。你可以测量一个更有价值的指标:“心流时间”,即你每天能有多少小时完全沉浸在工作里,不被打扰。这会促使你去优化工作环境,而不是单纯地“耗时间”。

想多读书? 方法就是别只想着“一年读50本”。这个目标容易导致“囫囵吞枣”。不如换个指标:“每周写一篇读书笔记”。这会驱动你进行深度思考和知识输出,而不是追求数量。

图片来源:Tero Vesalainen from Freerange Stock

这个方法的本质,是建立一个即时的反馈闭环。就像开车时看到时速表超过了120,你会下意识地松开油门一样。这些数据指标,会温柔而坚定地把我们从偏离的航道上,一次次拉回到正确的方向。

不能被测量的就不能被改进

将世界“数字化”的思维,是近代科学革命的引擎。从伽利略用精确计算打破亚里斯多德的直觉,到现代医学用双盲试验证明药物的真实疗效,科学的每一次飞跃,都离不开“量化”这一核心方法。英国著名物理学家开尔文勋爵有句名言,至今仍是所有工程师和管理者的座右铭:“如果你无法测量它,你就无法改进它。”

图片来源:AI生成

在生活中,你完全可以成为自己人生的“首席数据分析师”。你不需要复杂的工具,一个手机备忘录、一个简单的表格就足够了。重点不在于工具,而在于思维的转变——从依赖模糊的感觉,到使用清晰的数字这一科学方法。

所以,当你的努力再次陷入“怪圈”时,别再逼自己“再努力一点”。不妨试试科学家的这个方法,问问自己:“等等,关于这件事,我能测量点什么?”这轻轻的一问,或许就能帮你找到穿越迷雾的那束光,让所有努力,都变得清晰可见,也真正有效。

作者:杨雨鑫

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核专家:王大鹏 中国科普研究所副研究员

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱