在人们的一生中,无论是谁都会遇到疼痛这种不愉快的体验。从不小心划破手指的刺痛,到反反复复的慢性腰腿痛,疼痛如同身体自带的警报系统,时刻提醒我们。然而,面对警报,我们又该如何科学、有效地应对?

一、疼痛是什么?——身体的警报系统

疼痛是一种与组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪体验,或与之相似的经历。

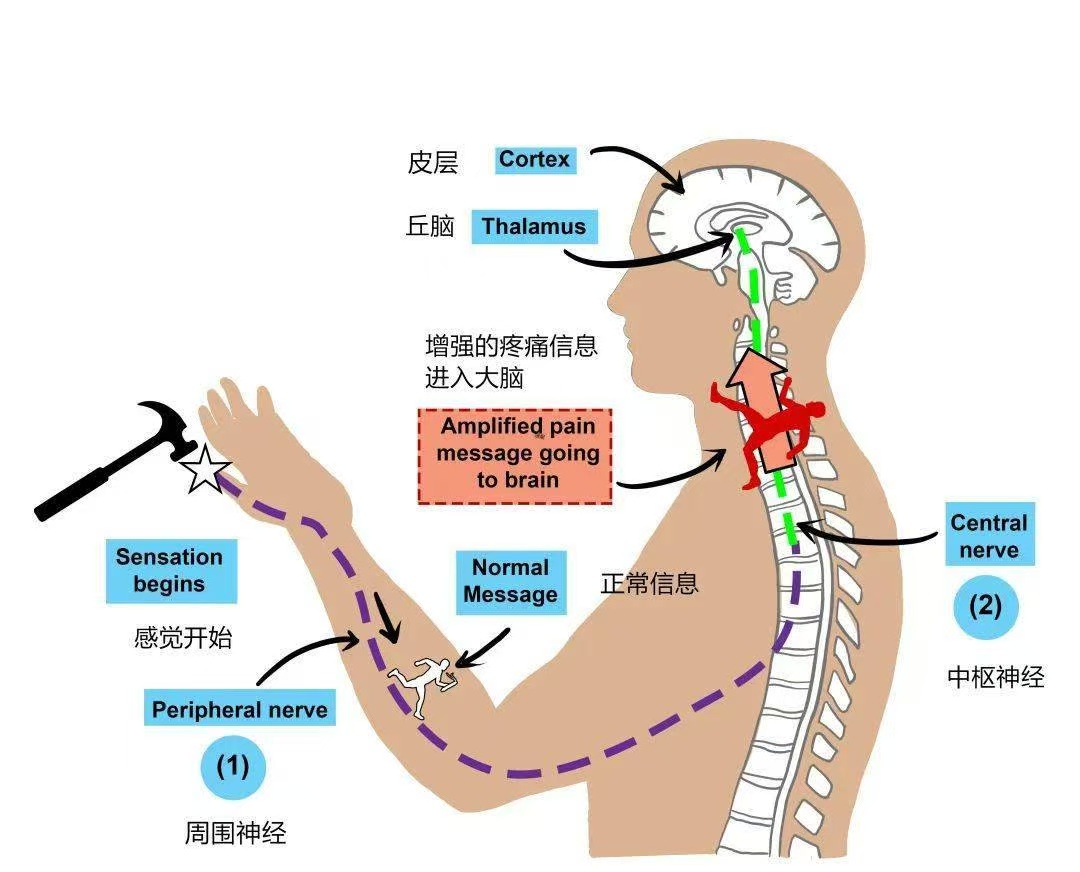

首先,我们需要为“疼痛”正名。它并非我们的敌人,而是一种人体至关重要的保护性生理机制(遍布全身的“警报”系统)。举例,当你的工作时手触不小心被锤子砸了一下。瞬间皮肤下的神经末梢(“哨兵”)就会捕捉到这种危险刺激,转化为电信号。信号沿着神经“高速公路”飞速上传至脊髓(“区域指挥中心”),再经丘脑中转,最终抵达大脑皮层(“总司令部”)。大脑对信号进行综合分析:“疼!危险!快缩手!”于是,您几乎在意识到疼痛的同时,手已经缩了回来。这个过程的本质,是身体在警告你:“手被砸了,疼,赶紧采取措施!”如果没有疼痛的警报,我们可能会对伤害浑然不觉,后果不堪设想。

(图片来源于网络)

二、为什么要疼痛镇痛?

既然疼痛是一种警报,我们为啥还要用各种镇痛方法来“镇压”它?原因很简单:过度/过长的疼痛不仅失去了最初的警示意义,反而会给我们的身体、生活带来不便和痛苦。疼痛镇痛是通过各种方法减轻或消除疼痛的过程,对于提高生活质量、促进康复和维护心理健康至关重要。其核心原则是:对因治疗,结合对症治疗的基础上,选择最合适的镇痛方式,以最小代价达到最佳效果。

三、疼痛镇痛的方法有哪些?

v 非药物疗法 —— 身体的天然止痛药,一线武器,安全有效。

* 物理疗法:冷敷(急性损伤初期消肿)、热敷(缓解慢性肌肉酸痛)、按摩、针灸、经皮神经电刺激等,能放松肌肉、改善循环,对许多肌肉骨骼疼痛非常有效。

* 运动与休息:适当的低强度运动(如游泳、瑜伽)能释放内啡肽(身体自产的“快乐镇痛剂”),并对慢性腰痛、关节炎等有奇效。而急性期充分的休息同样重要。

* 心理调适:大脑的情绪中枢与疼痛感知密切相关。放松训练、冥想、正念、认知行为疗法等,可以帮助我们改变对疼痛的认知,降低其带来的焦虑和痛苦感,尤其对慢性疼痛患者至关重要。

<!--[if-->v <!--[endif]-->药物治疗:这是最常用的镇痛方法,但需遵医嘱。

* 局部镇痛药:如扶他林软膏、辣椒素贴膏、利多卡因贴剂等。优点是直接作用于疼痛部位,全身副作用小,非常适合局部肌肉关节痛和神经病理性疼痛。

* 对乙酰氨基酚:也称扑热息痛。主要作用于中枢神经系统,通过抑制下丘脑体温调节中枢前列腺素合成酶,减少前列腺素PGE的合成和释放,但其退热和镇痛效果明确,而抗炎作用很弱。适用于头痛、关节痛、神经痛等中度疼痛,以及感冒发烧。但过量服用会对肝脏造成严重损伤,务必遵守剂量说明。

* 非甾体抗炎药:如布洛芬、阿司匹林、塞来昔布等。它们通过抑制体内的“前列腺素(PGs)环氧化酶”,减少前列腺素的产生。前列腺素是引发炎症、疼痛和发烧的关键物质。适用于对炎症引起的疼痛(如关节炎、牙痛、肌肉拉伤)和发热效果显著。但可能刺激胃肠道,长期使用需关注肾功能和心血管风险。

* 阿片类药物:如曲马多、吗啡、羟考酮等。它们通过作用于中枢神经系统的阿片受体,强力阻断疼痛信号的传递,从而发挥强效镇痛作用。适用于中度至重度疼痛,特别是癌症疼痛。但阿片类药物具有成瘾性!必须在医生严密监督下短期使用,严禁滥用。

* 抗抑郁药:如阿米替林、度洛西汀,虽然主要用于治疗抑郁症,但某些抗抑郁药对慢性疼痛也有一定的镇痛效果,特别是神经病理性疼痛。它们通过调节神经递质的水平,减轻疼痛信号的传递。

* 抗癫痫药:如加巴喷丁、普瑞巴林等,主要用于治疗神经病理性疼痛,如坐骨神经痛、带状疱疹后神经痛等。它们通过调节神经细胞的兴奋性,减少疼痛信号的产生和传递。

警惕:出现以下情况应及时就医:

v 立即就医(拨打急救电话或去急诊)的“最高级别警报”

这些信号通常意味着可能存在着威胁生命或可能导致永久性损伤的严重疾病。

1. 突发、剧烈、无法忍受的疼痛:无论在任何部位,尤其是:

* 胸痛:伴有压迫感、濒死感,并可能放射到左肩、后背、下颌,同时有呼吸困难、大汗淋漓——警惕急性心梗。

* 剧烈头痛:“一生中最剧烈的头痛”,像被雷劈了一样(霹雳样头痛)——警惕蛛网膜下腔出血。

* 急性腹痛:持续加重、位置固定、腹部僵硬如板状——警惕**阑尾炎、胰腺炎、消化道穿孔等急腹症。

2. 伴随神经系统症状的疼痛:

* 疼痛同时出现**口眼歪斜、一侧肢体无力、麻木、说话含糊不清、视物模糊——警惕脑卒中。

3. 伴随创伤的疼痛:

* 尤其是头部、颈部、腰背部的创伤后出现的疼痛,即使当时感觉不重,也应就医检查,排除内出血或脊柱损伤。

<!--[if--> v <!--[endif]-->尽快安排门诊就诊的“黄灯信号”:

这些疼痛虽不立即危及生命,但提示着需要明确诊断和规范治疗的潜在问题。

1. 持续不退的慢性疼痛:任何部位的疼痛,如果持续超过3个月,就应该去看医生,找出根本原因。

2. 进行性加重的疼痛:疼痛的频率、强度或在范围上不断扩散、加重。

3. 影响正常生活的疼痛:疼痛导致你无法工作、睡眠、或进行日常活动。

4. 性质改变的疼痛:比如你长期的胃痛,性质从隐痛变成了灼烧痛或撕裂痛。

5. 伴随“报警”症状的疼痛:

* 不明原因的体重下降。

* 夜间痛醒:尤其是在癌症相关疼痛中,夜间痛是一个重要特征。

* 发热、盗汗。

* 可触摸到的肿块。

* 大小便习惯或性状改变。

6. 常规方法无效的疼痛:自行使用非处方止痛药几天后,疼痛仍无缓解。

作者:阜阳师范大学附属第二医院(阜阳市第五人民医院) 李伟

来源: 无痛知因

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

无痛知因

无痛知因