【心理科普】李不言 | 论精神防御机制⑩:认同(下集)

—— 对攻击者认同:一种“打不过你就加入你”的防御机制

当精神病学进入21世纪时,弗洛伊德学说的许多部分可能会被抛弃,但关于防御机制的阐述却不会。

—— 范伦特(G.E.Vaillant,1992)

上期我们了解了投射性认同(Projective Identification)。今天我们再来认识认同的另一种类型:对攻击者认同(Identification with the aggressor)。

对攻击者认同实质是一种心力内投的防御机制,即认同、模仿和学习自己所恐惧的人或对象的行为,从而在心理上感到自己就是那个令人恐惧的人或对象,以此来消除自己的恐惧心理。

就像小孩子明明是害怕鬼的,却偏偏会买一个恶鬼的面具戴在头上。

值得研究的是,对攻击者认同现象在中国人中相对普遍。就如鲁迅所说:“奴才做了主人,是决不肯废去‘老爷’的称呼的,他的摆架子,恐怕比他的主人还十足,还可笑。”

人们信奉“棍棒之下出孝子”、“千年媳妇熬成婆”也属此种机制。很多人的逆来顺受乃至“受虐癖”、“受虐狂”现象,亦属此类。

一、 本质与心理动因:绝望中的身份逆转

“对攻击者认同”由心理学家安娜·弗洛伊德首次明确提出。它描述了个体在面临无法抵抗的恐惧、威胁或权力压迫时,为了摆脱无力、受害的悲惨处境,所采取的一种极端策略:潜意识地认同、内化并模仿攻击者的行为、态度甚至价值观,从而从心理上将自己从“待宰的羔羊”转变为“持刀的屠夫”。这是一种“如果无法战胜他们,就加入他们”的心理生存策略。

对攻击者认同的核心就是:通过变成施暴者,来消除作为受害者的恐惧。

定义速写:对攻击者认同=“我害怕你,于是变成你,从此不用再怕你。”

核心公式:恐惧 → 摄入 → 模仿 → 身份嫁接 → 权力翻转

1. 掌控感的夺回:作为受害者,最大的痛苦在于完全的无力感。通过认同攻击者,个体象征性地夺回了掌控权。他不再是被动承受痛苦的一方,而是(在心理上)成为了可以施加痛苦的一方。

2. 恐惧的消除:“当我变成了你,我就不再需要怕你。” 这与本文开头举的孩子“戴恶鬼面具”的例子完全一致。通过扮演那个令人恐惧的形象,他仿佛获得了对方的强大力量,自身的恐惧便被暂时镇住了。

3. 痛苦的合理化:这是一种更深层的心理保护。如果施虐者是强大的、正确的,那么我之前所受的苦就变得“有意义”了——那是一种“必要的磨练”或“合理的惩罚”。这比承认自己只是无辜地承受了无意义的暴力,在心理上要好接受得多。

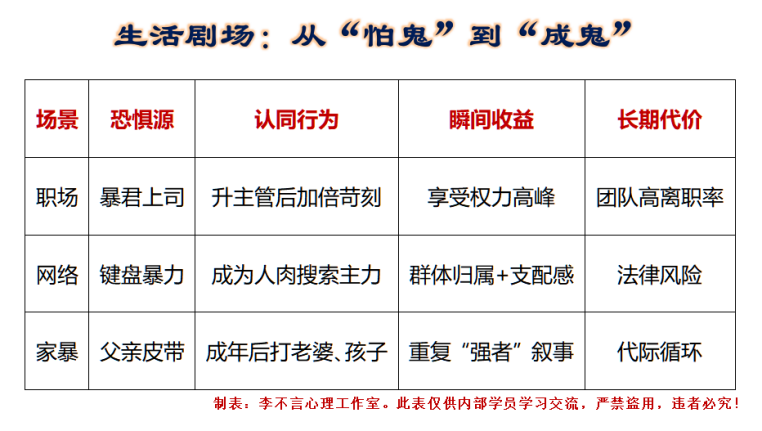

二、 典型表现:从个人到社会的光谱

我们开头所举的例子,完美地勾勒出了这一机制从个人心理到社会文化的蔓延。

1. 家庭中的权力链条传递

“千年媳妇熬成婆”:这是最经典的例子。曾经的媳妇在婆婆的压迫下(攻击者)积累了大量的委屈和愤怒。当她终于“熬成婆”后,她并没有废除这套压迫系统,而是认同了当年攻击者(婆婆)的角色和行为模式,开始用同样甚至更苛刻的方式对待自己的儿媳。通过这样做,她终于从受害者变成了掌控者,宣泄了积压多年的怨恨,并证明了自己痛苦的“价值”。

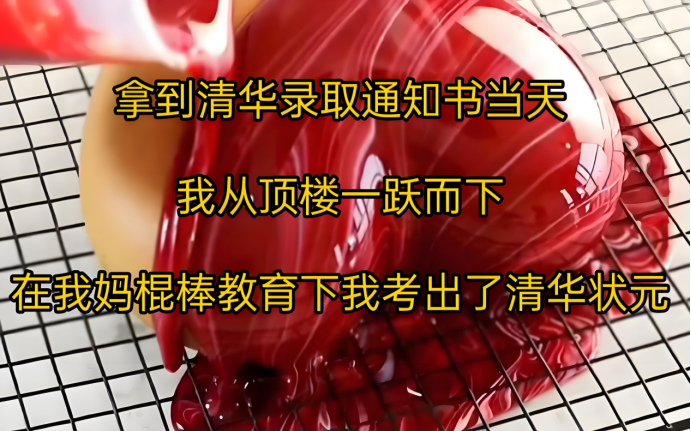

“棍棒之下出孝子”:被父母打大的孩子,内心充满了对暴力的恐惧。长大后,他们很可能同样认同“暴力是有效的教育手段”,并将这套逻辑用在自己的孩子身上。他们打孩子时,心理上仿佛是在重复当年那个强大的父母角色,从而摆脱了自己作为弱小孩子的恐惧记忆。

2. 社会与职场中的等级复制

鲁迅的洞察:“奴才做了主人,是决不肯废去‘老爷’的称呼的……” 这精准地描述了权力更迭中的这一机制。被压迫的“奴才”认同的不是“自由与平等”,而是“压迫者(老爷)所拥有的权力和威仪”。一旦自己上位,他只会更加变本加厉地模仿和行使这种权力,以彻底掩盖和补偿自己曾经的卑微。

职场霸凌:一个被上司无情压榨和羞辱的职员,一旦得到晋升,很可能成为比他前任更严苛的上司。他通过认同过去的攻击者,来否定自己那段不堪的受害者经历。

3. 病理性发展:受虐癖与施虐癖

受虐癖:我们一开始提到的“受虐癖”可以部分地由此理解。当个体反复处于无法逃脱的受虐环境(如童年虐待),他可能会通过爱上这种痛苦来获得心理上的掌控感。即:“我不是被动地在承受痛苦,是我自己需要并选择了痛苦。” 通过认同攻击者的意志(“你应该被打”),他将无法忍受的处境转化为了一种可以主动寻求的“享受”。

施虐癖:则是这一机制更直接的体现,即完全转变为攻击者,从施加痛苦中获得力量和愉悦。

三、 文化视角下的普遍性:一种沉重的生存智慧

如前所述,对攻击者认同现象在中国人中相对普遍,其原因可能深植于我们的社会结构——

1. 悠久的等级制传统:在一种强调尊卑、长幼、上下的垂直社会结构中,个体向上攀登的唯一途径,往往就是内化和模仿上一等级的行为准则。

2. “压抑-反弹”模式:长期的文化压抑使得直接反抗成本过高,而权力一旦有机会释放,往往以模仿旧有权威形式的畸形方式爆发。

3. 代际创伤的传递:这套机制完美地解释了家族创伤为何能代代相传。每一代人都在通过对上一代攻击者的认同,来解决自己未处理的痛苦,从而将病毒般的模式传递给下一代。

四、 如何打破“认同攻击者”的恶性循环

1. 觉察模式:意识到自己正在重复曾经憎恶的行为。问自己:“我现在的样子,像不像当年我最害怕/最恨的那个人?”

2. 告别受害者身份:在安全的环境下(如心理咨询中),重新面对和体验当年作为受害者的痛苦、愤怒和无力。只有充分哀悼,才能真正告别,而不是通过“变成攻击者”来跳跃式地“解决”问题。

3. 建立新的权力观:学习一种不建立在压迫和恐惧之上的权力形式,即“赋能”——让他人变得更好的权力,而非“压制”他人的权力。

4. 中断代际传递:为人父母者,当发现自己想用自己曾经遭受的方式对待孩子时,需要有意识地喊停。这意味着承受住自己内心旧有模式的拉扯,为孩子创造一个新的、健康的故事。

五、本节总结

开头我们所引用的鲁迅名言,为我们理解“对攻击者认同”提供了一幅最辛辣也最悲凉的社会图景。这套机制揭示了一个残酷的悖论:我们最努力想要摆脱的恐惧,恰恰最深刻地塑造了我们;我们以为自己在反抗压迫,最终却成了压迫本身最忠实的复制品。

它就像一种心理上的“僵尸病毒”,被咬伤的人不会死亡,而是会变成新的僵尸。打破这个循环,需要极大的勇气去直视自己身上的“咬痕”,去有意识地选择不将这种病毒传播下去。这不仅仅是个人的解脱,更是斩断历史阴影、开创一种新人际文化的革命性行为。

对攻击者认同像一面哈哈镜:

镜里你长出敌人的獠牙,

镜外你忘了自己原来的声音。

疗愈不是打碎镜子,

而是弯下腰,

把地上那片被自己踩碎的声带捡起来,

重新学会——

用我自己的声音,说出我不攻击无辜者的宣言。

(未完待续。点关注,不走丢。参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》 《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创文字版和视频陆续发布于科普中国、心理学家李不言百家号/头条号等。部分插图选自网络,侵删)

除了本文所列举的例子,在现实生活中,您还见过哪些“对攻击者认同”的鲜活例子?欢迎在评论区分享您的宝贵观察和思考。文章和视频如果能入您法眼,请用您带有余香的手,关注、推荐、点赞或转发,让我们一起携手,让心理学关爱更多人!

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言