近日,中国联通、中国移动、中国电信先后官宣,已正式获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复。这意味着,那张我们熟悉了几十年、需要用卡针小心翼翼取出的微小芯片SIM卡,在中国市场迎来了“隐形”形态的出现。

SIM卡经历了怎样的发展历程?eSIM究竟是什么?又能给我们的生活带来哪些便利?

01一张移动身份证的“瘦身史”

SIM卡为何物?

在20世纪80-90年代,移动电话还是“大哥大”,手机和号码是一体的,无法分离。如果你想换一部手机,就意味着必须更换一个号码。

为了解决这个问题,欧洲电信标准协会开始构思一种能够将用户身份与通信设备分离开来的解决方案。1991年,全球第一张SIM卡由德国捷德公司研制成功。SIM的全称是“Subscriber Identity Module”(用户识别模块)。因为它一直以卡片形式存在,所以我们都习惯叫它SIM卡,但实际上,SIM卡是一个装有CPU(微处理器)的芯片卡。除了CPU之外,SIM卡上面还有程序存储器ROM、工作存储器RAM、数据存储器EEPROM,以及串行通信单元。所以说,SIM卡,其实就是一台微型计算机。

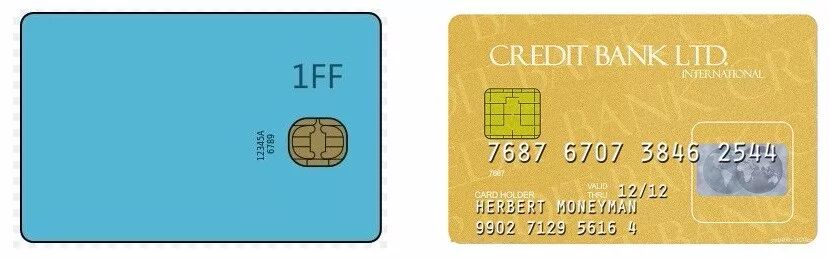

左:全尺寸SIM卡 右:银行卡 图源:网络

最初的SIM卡,其形态与我们今天所见的截然不同。它的大小和一张标准的银行卡一样,被称为“全尺寸SIM卡”(Full-size SIM)。在那个年代,手机内部空间还相当宽裕,“大哥大”们有足够的“胸怀”容纳这张硕大的卡片。用户更换手机时,只需将这张“身份证”从旧手机中拔出,插入新手机,即可完成号码和关键信息的迁移。这在当时是一个创新性的发明,它确立了移动通信领域“机卡分离”的基本原则,极大地促进了手机的普及和流通。

Mini SIM卡(红框内) 图源:网络

不久,随着手机设计开始追求便携与小巧,信用卡大小的SIM卡显得过于臃肿。于是,我们最为熟悉的“标准SIM卡”(Mini-SIM)应运而生。实际上,它只是将全尺寸SIM卡的芯片部分连同一小块塑料基板裁切下来。从20世纪90年代末到2010年前后,Mini-SIM卡在功能机时代使用了长达十余年,成为一代人关于手机卡的集体记忆。

进入智能手机时代,局势再次改变。2010年,随着iPhone4的亮相,一个新名词进入公众视野——Micro-SIM卡。它比Mini-SIM卡又缩小了一圈,通过削去芯片周围多余的塑料封装,为手机节省了内部空间。

从左到右:Mini SIM、Micro SIM、Nano SIM 图源:网络

当业界刚刚适应Micro-SIM的标准时,苹果公司再次挥动了“手术刀”。2011年,苹果公司提出Nano-SIM卡标准,经过2012年的一番竞争(战胜了诺基亚、RIM、摩托罗拉联合提交的方案)。Nano-SIM卡最早被应用在iPhone5与iPad mini。

从Mini-SIM到Micro-SIM,再到Nano-SIM的变化,本质上是智能设备集成化、精密化趋势的必然结果。物理SIM卡的形态在不断缩小,但其核心功能并未改变。

Nano-SIM卡带来了更小的尺寸。这一次,它几乎只保留了核心的金属芯片部分,塑料边框已薄如蝉翼。物理SIM卡的“瘦身”之路已走到尽头。

02什么是eSIM?

这便引出了我们的主角——eSIM。eSIM,全称Embedded-SIM,即“嵌入式SIM卡”。

eSIM手机通过电子化手机卡的数据文件替代物理卡片,用户无需插入实体卡就能开通使用移动电话通信网络服务。它直接嵌入设备的主板,没有物理卡槽,可以让手机等终端设备更轻薄,可扩展的内部空间也更大。

图片由AI生成

此前,eSIM技术在国内已经在物联网、智能穿戴等领域应用,此次获批意味着正式迈入手机端商用新阶段。

目前,支持的机型有苹果、华为、OPPO等厂商的eSIM手机,均将陆续上市销售。

03eSIM能带来哪些便利?

传统SIM卡存在着卡槽影响防水、SIM卡和终端接触式连接的可靠性不佳等问题。而eSIM集成在手机内部,不需要在机身开槽,能提高手机的防水等级。

工信部信息通信经济专家称,从硬件角度来说,这种变化可以降低成本,尤其是一些可穿戴设备,比如手表、眼镜,智能项链、戒指等,使用eSIM会更加方便。

对手机来说,实体SIM卡会有损坏的情况,需要去营业厅补卡,eSIM则不太可能出现此类情况。另外,使用eSIM外出旅行,可以很方便地切换到当地的运营商,不需要开通漫游,或买当地电话卡。

来源: 福建科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

福建省科学技术协会

福建省科学技术协会