【心理科普】李不言 | 论精神防御机制⑨:认同(上集)

—— 投射性认同:一种“双人舞”式的精神防御

当精神病学进入21世纪时,弗洛伊德学说的许多部分可能会被抛弃,但关于防御机制的阐述却不会。

—— 范伦特(G.E.Vaillant,1992)

今天我们再来认识一种新的防御机制:认同。

认同主要分为投射性认同(Projective Identification)和对攻击者认同(Identification with the aggressor)两大类。我们将分上、下两集分别予以介绍。

先来看投射性认同。投射性认同是一个人诱导他人以一种限定的方式做出反应的人际行为模式。这与投射有所不同。投射本质上是一种心理活动,如认为他人是愤怒的或者脾气不好的,而不管他人实际上有无这种感受和行为,也不需要与他人面对面互动便可产生;而投射性认同实际上涉及到了对他人行为和情感的操控。

投射性认同这一防御机制,能够帮助我们很好地解释并预防,为什么有的女性会在一次次的婚姻关系中,重复遭受到家暴的伤害。

一、 投射性认同的本质与心理动因

投射性认同源自投射者将自己的内在世界置于人际关系领域。在投射性认同中,接收者被迫对投射者的投射性幻想做出反应,在不知不觉中以一种与投射者释放出来的感受相一致的方式来思考、感受和行动。

投射性认同,可以被理解为一种 “人际间的催眠” 或 “自我实现的预言” 。它不仅仅是一个人内心的独白(如投射),而是强迫他人参与并扮演自己内心戏剧中某个特定角色的双向过程。其本质是,个体将自己无法承受的、关于自身的一部分(通常是坏、弱、羞耻的部分)潜意识地投射到他人身上,然后通过微妙的、操纵性的方式,诱导对方按照被投射的内容去感受和行动,最终让对方“真的”变成了那个被投射的形象,从而证实了自己最初的(扭曲的)预感。

我们试着给出下面的公式:

投射性认同=“我不仅把你想象成那样,还要让你变成那样,以证明我的预见正确。”

或者:投射性认同=“把本属于我‘自己的剧本’推到你面前,还要求你必须照此去演。”

1. 对内在客体的外化与确认。 我们内心都有一个关于自己与他人的关系模板(即“客体关系”)。投射性认同的目的,就是不惜一切代价,让外部现实符合这个内在模板,以维持一种熟悉的、哪怕是痛苦的“掌控感”。未知的、健康的关系反而可能引发焦虑。

2. 处理无法整合的情感。 当一个人无法处理自己的恐惧、依赖、愤怒或性冲动时,他会通过让别人去体验这些情感,来摆脱自身的痛苦。这是一种 “情感的排泄” ,需要找到一个“接收者”。

3. 一种扭曲的沟通与控制。 它既是一种防御机制,也是一种原始的联系方式。通过让对方体验自己的痛苦,个体仿佛在说:“你必须要像我一样感受,才能理解我。” 这是一种强有力的、病态的情感捆绑。

二、 投射性认同的经典模式与过程

本文开始我们提到家暴,这个话题虽然有些沉重,甚至下面的分析听起来有些不近人情,但为了更有效地免除无辜者受到伤害,还是有必要在这里花些时间进行解析。

让我们来拆解这一过程的“四个阶段”——

1. 投射。 一位女性(投射者)在成长过程中,可能内化了一个“自己是无力的、不值得被善待的”的自我形象,以及一个“男人是不可靠的、最终会施加伤害的”的他人形象。当她进入一段亲密关系时,她内心深处无法信任伴侣。她将自己内心的不安全感、软弱感和对受害的恐惧(这些是她无法承受的),投射到她的伴侣身上,潜意识地认定:“你是一个潜在的施暴者,你最终会伤害我。”

2. 诱导。 她不会直接说出这个想法,而是会通过行为来诱导对方。她可能会:

— 无休止的猜忌和指控:“你看了那个女人一眼,你一定不爱我了。”

— 用脆弱进行操控:“我就知道,你和他们一样,都会离开我/伤害我。”

— 试探底线:不断挑战对方的耐心,直到对方被激怒。

这些行为都在无声地传递一个信息:“请证明给我看,你就是一个暴躁的、会伤害我的人。”

3. 反应。 起初并非施暴者的伴侣(接收者),在面对持续的、不公正的指控和无理取闹后,会感到巨大的压力、挫败和愤怒。他所有的解释和善意都被曲解。渐渐地,他可能真的开始感到自己“被逼疯了”,那股被诱导出的、无处释放的愤怒越来越强烈。最终,在某次激烈的冲突中,他失控地举起了手——他认同了被投射的角色,成为了一个施暴者。

4. 确认。 当暴力发生后,这位女性会感到痛苦,但内心深处那个扭曲的信念也得到了证实:“看吧,我早就知道男人都是会打人的。这个世界果然是按照我预想的方式运行的。” 这强化了她的内在模板,并驱使她在下一段关系中,继续无意识地寻找能扮演“施暴者”的伴侣,从而陷入悲剧的循环。

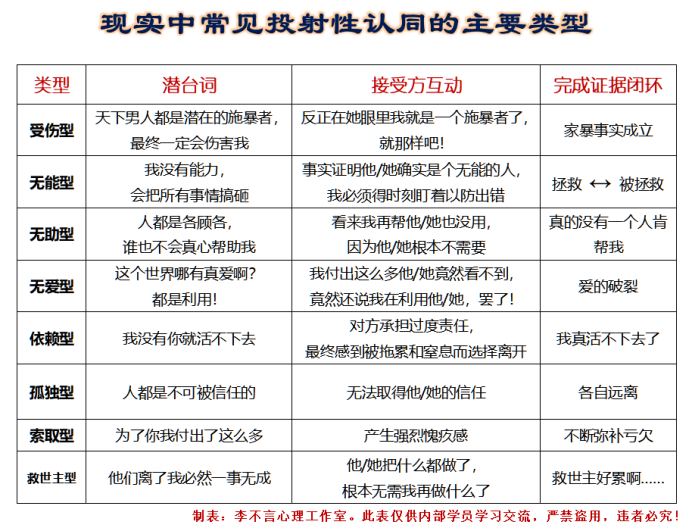

三、 其他常见投射性认同的类型及实例拆解

上面所举的家暴例子,可以列入“受伤型”投射性认同。其实在现实生活中,投射性认同的例子比比皆是,为节省大家宝贵的阅读时间,我们还是列一个表格进行简要说明。

、

例一:职场中的“无能者”与“拯救者”

投射者:一位缺乏自信、害怕承担失败责任的新员工或下属。

内在信念:“我无法独立完成这项任务,我一定会搞砸。我需要一个全能的人来帮我,否则我就完了。”

“投射性认同四阶段”拆解:

1. 投射。 他将自己的“无能与无助感”投射给上司或同事,潜意识里认为:“你必须对我的工作负责,你必须来救我。”

2. 诱导。 他不断提出极其简单的问题,反复请求确认细节,甚至在任务截止前表现出极度的焦虑和混乱,把一个小问题描述成一场灾难。

3. 反应。 上司或热心的同事(接收者)最初可能觉得这是新人常有的情况,于是开始手把手地教,甚至直接接手帮他完成工作。渐渐地,接收者会感到疲惫不堪,但同时又产生一种“没我不行”的责任感和优越感(拯救者情结)。

4. 确认。 最终,这位下属真的变得越来越依赖,无法独立完成任何事。而上司也确信了:“他确实是个无能的人,我必须时刻盯着。” 投射者的内在预言——“我没有能力,需要被拯救”——得到了完美的证实。

例二:亲密关系中的“受伤者”与“负心汉”

投射者:一位在成长中经历过被抛弃创伤的女性。

内在信念:“我是不值得被爱的,男人最终都会离开我。我必须时刻警惕,才能不被伤害。”

“投射性认同四阶段”拆解:

1. 投射。 她将自己内心的“不安全感”和“对被抛弃的恐惧”投射给男友,潜意识里认定:“你是一个潜在的负心汉,你随时会离开我。”

2. 诱导。 她无时无刻不在检查男友的手机;男友因工作加班,她就指控他“有了别人”;任何微小的分歧都被她解读为“你不爱我了”的信号。她通过持续的怀疑和指控来“测试”男友的忠诚。

3. 反应。 男友(接收者)起初会耐心解释、加倍体贴。但长期的、不信任的监控和指控会让他感到窒息、愤怒和深深的无力。他发现自己无论如何做都无法取得信任。最终,他可能真的会感到疲惫和失望,开始疏远,甚至为了避免冲突而说谎,或者在忍无可忍时提出分手。

3. 确认。 当男友最终离开时,她会痛苦地说:“看吧,我早就知道你会离开我!男人没一个好东西!” 她的核心信念得到了最残酷的证实,并为下一段关系埋下同样的种子。

例三:亲子关系中的“焦虑”与“病弱”

投射者:一个内心充满焦虑、人生重心全部放在孩子身上的母亲。

内在信念:“这个世界是危险的,我的孩子非常脆弱,没有我的保护就无法生存。”

“投射性认同四阶段”拆解:

1. 投射。 她将自己内心的“脆弱感”和“对外部世界的恐惧”投射到孩子身上,认为:“我的孩子是体弱多病的/缺乏自理能力的。”

2. 诱导。 天气稍凉就强迫孩子穿很多衣服;孩子任何一次正常的咳嗽都被视为大病前兆;不断暗示“你不行,让妈妈来”;阻止孩子参与任何有轻微风险的活动(如跑步、和同学出去玩)。

3. 反应。 孩子(接收者)在母亲长期的暗示和过度保护下,可能真的会变得体弱(因为免疫系统缺乏锻炼),或变得胆小、害羞、缺乏自信,在社交和生活中表现出真正的“无能”。

4. 确认。 母亲看到孩子真的如此“脆弱”,更加坚信自己的担心是必要的,从而变本加厉地实施保护。一个“焦虑的母亲”和“病弱/无能的孩子”的共生关系就此牢固形成。

例四:友情中的“嫉妒”与“背叛”

投射者:一个内心自卑、害怕在团体中被取代的人。

内在信念:“我不如别人有魅力,我的朋友一旦有了新朋友,就会抛弃我。”

“投射性认同四阶段”拆解:

1. 投射。 他将自己的“嫉妒心”和“竞争的敌意”投射给好朋友,认为:“你有了新朋友,就看不起我了,你迟早会背叛我们的友谊。”

2. 诱导。 当朋友与别人交往时,他就冷嘲热讽、生气不理人。他会不断追问“你和他更好还是和我更好?”要求朋友在他和别人之间做选择。

3. 反应。 朋友(接收者)一开始会感到莫名其妙,尽力安抚,并解释其他社交关系的正常性。但长期被这样捆绑和控制,朋友会感到压力巨大,失去自由,从而真的开始疏远他,以避免这种令人窒息的情感索取。

4. 确认。 当朋友开始疏远,他便痛苦地确认:“果然,你最终还是背叛了我们的友谊。” 他的嫉妒和恐惧,最终“制造”出了他最害怕的“背叛”。

四、 如何打破投射性认同的恶性循环

首先,识别模式。最关键的一步是意识到自己正在重复某种痛苦的人际关系剧本。问自己:“为什么我总是遇到同一种类型的人?为什么关系总是以类似的方式破裂?”

其次,承担自我觉察的责任。从“他为什么这样对我?”转向“我在这场互动中扮演了什么角色?我是如何无意中邀请对方这样对待我的?” 这不是为对方开脱,而是夺回人生的主动权。

再次,涵容而非认同。对于接收者而言,需要有能力“接住”对方的投射,但不以其预期的方式反应。例如,当对方无端猜忌时,不陷入愤怒的辩解,而是平静地说:“我理解你的不安,但我没有做你担心的事。我们可以谈谈你的感受吗?” 这需要极强的情绪稳定性和边界感。

最后,寻求专业帮助。心理咨询室是理解和修通投射性认同的最佳场所。咨询师作为一面稳定、中立的“镜子”,不会落入来访者设定的角色陷阱,从而帮助来访者看清这个模式的全貌,并理解其源自早年的关系创伤。

五、本节总结

如上所述,投射性认同解释了为何有人会反复陷入家暴等痛苦关系。它深刻地揭示了一个残酷的真相:我们最大的敌人,有时并非外在的施暴者,而是我们内心那个根深蒂固的、关于关系的“黑暗预言”。

投射性认同的悲剧性在于,它让一个人成了自己命运的建筑师,却总感觉自己是个受害者。我们无意识地“教会”了别人如何对待我们,最终又因为对方学会了这种方式而谴责他们。打破它的唯一途径,就是勇敢地审视自己内心那个不断重复的“剧本”,并为自己在其中的角色承担起责任。

打破这个循环,需要我们拥有莫大的勇气去审视那个预言,去认清我们是如何既是剧本的作者,又是剧中的演员。当我们能够清醒地拒绝扮演那个分配给自己的角色,并改写内心的剧本时,我们才有机会从这场强迫性重复的噩梦中醒来,去创造一种崭新、健康的人际现实。

投射性认同像一台循环放映机,

它让“我的内在电影”强行在你的银幕播放,

还要你亲自出演反派。

疗愈不是砸烂机器,而是学会按下暂停,

把胶片拿回自己手里,重新剪辑——

从此你可以选择独幕独白,也可以邀请别人共赏新片,而不再是被迫一次次重播旧戏。

(下期我们将继续介绍认同的另一种类型:对攻击者认同。点关注,不走丢。参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》 《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创文字版和视频陆续发布于科普中国、心理学家李不言百家号/头条号等。部分插图选自网络,侵删)

除了本文所列举的例子,在现实生活中,您还见过哪些“投射性认同”的鲜活例子?欢迎在评论区分享您的宝贵观察和思考。文章和视频如果能入您法眼,请用您带有余香的手,关注、推荐、点赞或转发,让我们一起携手,让心理学关爱更多人!

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言