1943年10月19日,美国新泽西州罗格斯大学实验室的灯光彻夜未熄。这一天,由微生物学家塞尔曼·A·瓦克斯曼领导的科研团队宣布,成功从灰色链霉菌中分离出一种新型抗生素——链霉素。这一突破不仅填补了人类对抗结核病等致命传染病的武器库空白,更标志着抗生素研究从偶然发现转向系统性科学探索,为现代医学开辟了崭新纪元。

瓦克斯曼

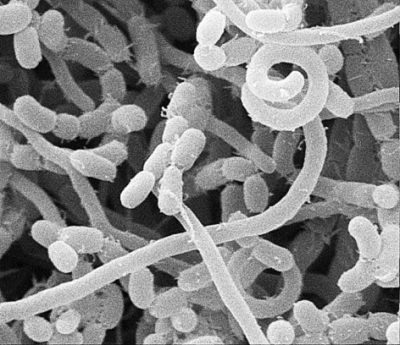

20世纪初,青霉素问世后,科学家逐渐意识到微生物王国中蕴藏着对抗病原体的巨大潜力。瓦克斯曼教授作为土壤微生物学先驱,提出“微生物间的拮抗作用”理论,认为某些微生物能通过分泌化学物质抑制其他病原体生长。他带领团队历时四年,从全球采集的土壤样本中筛选出上万种放线菌,最终在灰色链霉菌的代谢产物中发现了一种对结核杆菌具有强效抑制作用的物质——链霉素。

链霉素孢子链

这项研究首次采用系统化方法,通过“瓦克斯曼筛选法”建立标准化测试流程,将抗生素发现效率提升百倍。1944年,链霉素临床试验证实其对肺结核的有效率达70%,远超当时仅有的手术疗法,将结核病死亡率从每年50%降至5%以下。

链霉素的投入使用立即引发医学实践的深刻变革。在结核病治疗领域,它打破了“不治之症”的魔咒,与对氨基水杨酸、异烟肼等药物联用,开创了联合化疗方案,使全球结核病发病率在20年内下降80%。此外,链霉素对鼠疫、布鲁氏菌病等烈性传染病的疗效,使其成为战时医疗和公共卫生体系的核心药物。

这项突破更推动了抗生素研发的产业化进程。1946年,默克公司实现链霉素工业化生产,抗生素从实验室走向临床的速度大幅提升。据世界卫生组织统计,链霉素问世后的十年间,全球抗生素产量增长300倍,拯救了数千万生命。

参考来源:中国科学院、科普中国

来源: 江苏省科学传播中心

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏