【心理科普】李不言 | 论精神防御机制 ⑧:摄入

—— 把“世界”变成“我”

当精神病学进入21世纪时,弗洛伊德学说的许多部分可能会被抛弃,但关于防御机制的阐述却不会。

—— 范伦特(G.E.Vaillant,1992)

上期我们一起学习了“投射”的防御机制,怎么样?是不是觉得心理学挺有用,而且挺好玩?

今天,我们就再来学习一个和“投射”作用刚好相反的防御机制:摄入。

摄入(Introjection),或称内射、心力内投,与投射作用相反的是,它是把外部对象或自己所赏识的某些人物的特点,摄入到自己的行为和信仰中去的一种防御机制。

如常言所说“近朱者赤,近墨者黑”。

如果说投射是将内部的东西扔到外部,那么摄入就是将外部的东西吸纳进内部。

由于摄入作用,有时候人们把爱和恨的对象象征地变成了自我的组成部分。如当人们失去所喜爱的人时,常会模仿所失去人的特点,让所喜爱之人的举动或爱好在自己身上出现,以慰藉内心因丧失所产生的痛苦。相反,对外界社会和他人的不满,在极端情况下会变成恨自己因而自杀。

一、 摄入的本质与心理动因

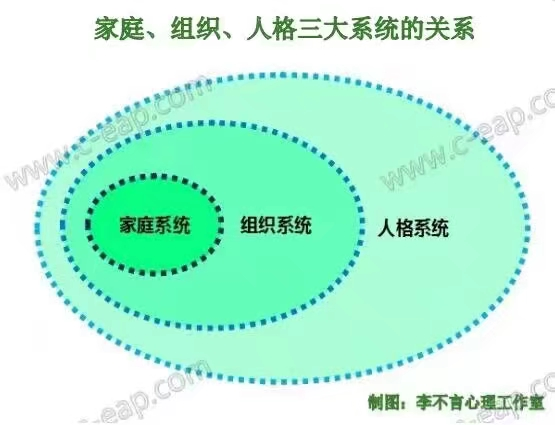

摄入是个体在早期心理发展中构建自我的最基本方式之一。个体潜意识地、未加消化地吸收外部环境中的特征、规则、价值观或情感态度,并将其当作自己的一部分。这是我们最初学习爱、恨、规则和价值观的方式。

1. 构建自我人格的基石。一个婴儿最初并没有完整的“自我”,他通过内射母亲的乳汁、声音、触摸和关爱,逐渐内射了一个“好母亲”的形象,并由此开始构建“好自我”的感觉;然后是走向社会,不断遇到“好的”或者“不好的”环境系统以及重要他人……我们的自我人格,在很大程度上就是由无数内射物拼接、融合而成的。

2. 应对分离与丧失。当与所爱之人分离或失去他们时,内射是一种至关重要的心理应对机制。通过将对方的特质、习惯“拿进来”,仿佛在心理上与他保持了联结,从而缓解了丧失带来的巨大空洞感和痛苦。

3. 获得控制感与安全感。将一个强大的外部客体(尤其是父母)的规则和标准内射进来,会让个体感到自己与这个强大的力量结盟,从而获得安全感。遵守内化的规则,可以避免惩罚,获得爱和认可。

二、 摄入的典型表现与形式

本文开头我们所举的例子,完美涵盖了摄入的几种关键形式。

1. 认同与模仿 ——“近朱者赤,近墨者黑”

这是摄入最普遍和健康的表现形式。

成长过程中的榜样:孩子会内射父母的行为方式、价值观甚至口头禅。学生会内射自己崇拜的老师的治学态度。成年人也会内射自己所欣赏的领袖、偶像或朋友的特质。

文化适应:我们不知不觉地内射了所处文化的习俗、语言模式和思维方式,这构成了我们身份认同的核心部分。

2. 应对丧失的哀悼 ——“化作你,延续你”

开场所举的关于丧失的例子,肯定会让大家印象深刻,这属于纪念性的内射:失去挚爱的亲人后,生者可能会开始从事逝者生前的工作,培养逝者的爱好,甚至在不经意间模仿其说话的语气和神态。这并非简单的模仿,而是一种深刻的心理需要:通过让所爱之人在自己身上“活下来”,来象征性地克服分离,保持情感的连续性。 这是一种健康的、处理哀伤的方式。

3. 病理性摄入 —— 当爱转为恨,并指向自身

这是摄入最具破坏性的一面——

内射攻击性:如果一个人成长在一个充满批评和敌意的环境中,他不仅会内射“好”的规则,更会将外界对他的攻击和不满,内射为自己的一部分。他内化了那个“批判者”的形象。

从“恨他人”到“恨自己”:正如我们一开始所说,当对外界和他人的不满无法表达(比如,弱者无法恨强者),在极端情况下,这种恨意会被转向自身。个体不是去攻击那个令人不满的外部对象,而是把攻击性全部吸收进来,攻击自己。这构成了严重抑郁、自我谴责和自杀行为的核心心理动力。他会觉得:“是我不好,一切都是我的错。”

三、 摄入的双重作用:人格的建筑师与内心冲突的源头

1. 积极作用——人格的塑造与社会的融入

形成超我:弗洛伊德认为,超我(道德良心)正是通过儿童内射父母的道德戒律和社会规范而形成的。

建立关系:通过内射,我们能够与他人产生共情和理解,因为我们在某种程度上“拥有”了对方的经验。

文化传承:社会规范和价值通过内射代代相传。

2. 消极作用:僵化与自我攻击

僵化的内射物:如果内射的内容是僵化的、严苛的、不合理的(如“你必须永远完美”、“表达情绪是软弱的”),它就会成为一个内在的“暴君”,不断苛责个体,导致焦虑、强迫和低自尊。

自我界限的模糊:过度或未加消化地内射,会让人失去真实的自我,活在他人的期望和标准中,导致身份认同混乱。

抑郁的温床:如前所述,将外部的攻击和批评内射为自我攻击,是抑郁症的关键成因。

四、 如何整合与超越僵化的摄入

心理成熟的过程,就是一个从“盲目内射”到“有选择地整合” 的过程。

1. 识别内在的“声音”。通过自我反思,区分哪些想法和标准是来自我们真实的自己,哪些是未经消化而内射的“他人的声音”、“社会的声音”。

2. 检验与挑战。有意识地检验那些内射的信念:“我必须让所有人都喜欢我吗?”“犯错真的就意味着彻底的失败吗?” 用更现实、更富同情心的信念去挑战它们。

3. 消化与整合。就像身体消化食物一样,心理也需要“消化”内射物。这意味着不是全盘接受或全盘否定,而是汲取其中有营养的部分,排出有毒的部分,将其转化为真正属于自己人格的血肉。这个过程在心理咨询中至关重要。

4. 培养真实的自我。在不断识别和消化旧内射物的同时,倾听自己内心的真实需求和价值观,并勇敢地以此为基础去生活。

五、 本节总结

以上我们对摄入机制的论述,深刻地揭示了我们是何等深刻地由我们所吸收的内容所塑造。摄入,如同我们心灵的饮食,我们摄取什么,就在很大程度上成为了什么。

它告诉我们,爱会通过内射得以延续,而恨也会通过内射转向自身,造成最深重的痛苦。真正的心理健康,不在于没有任何内射,而在于我们能成为一个“有鉴别力的食客”和“积极的消化者”。我们需要有勇气去审视我们从小吸收的一切,保留那些滋养我们的爱与规则,同时有力量去代谢和排出那些禁锢我们、伤害我们的苛责与仇恨。最终,我们将一个由他人碎片拼凑而成的“假我”,重塑为一个统一、和谐、真实而富有弹性的“真我”。

摄入是心灵的“吞咽反射”,

它让我们在失去时,把深爱的人变成自己,

也会让我们在仇恨里,把敌人变成“刀子”插向自己。

疗愈不是停止摄取,而是学会咀嚼、分辨、吐出与保留的选择权。

毕竟,“我”的胃口,应该自己决定什么值得成为我的滋养……

(未完待续。参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创文字版和视频陆续发布于科普中国、心理学家李不言百家号等。部分插图选自网络,侵删)

除了本文所列举的例子,在现实生活中,您还见过哪些“内射”的鲜活例子?欢迎在评论区分享您的宝贵观察和思考。文章和视频如果能入您法眼,请用您带有余香的手,关注、推荐、点赞或转发,让我们一起携手,让心理学关爱更多人!

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言