《科学方法的历史镜像》系列编者按

我们总在背诵牛顿定律,却很少想牛顿是怎么想的。本系列,就是一场科学思维的“寻根之旅”。我们不只聊知识,更想带你潜入哥白尼、达尔文们的“大脑后台”,看看一个个伟大的想法,是如何从无到有、推翻旧识的。这不仅是科学史,更是一套思维升级的完整攻略。跟我们一起,从源头理解科学,像巨人一样思考。

玻尔(左)与爱因斯坦(右)(图片来源:维基百科)

在科学史上,很少有哪场辩论像爱因斯坦与玻尔之间的交锋那样,持续时间如此之长,参与者如此智慧,而探讨的问题又如此深邃。这并非一场关于对错的争吵,而是一场两种世界观的巨人对决。他们争论的核心,指向一个我们至今仍在追问的终极问题:我们所生活的这个世界,其底层逻辑究竟是确定的,还是随机的?

而他们用来交战的武器,也并非来自实验室里的瓶瓶罐罐,而是一种更纯粹、更强大的工具——思想实验(Thought Experiment)。它是在理论的无人区里,用最严密的逻辑构建出的虚拟实验室,是人类想象力与理性精神相结合,所能达到的最远疆界。

一个“闹鬼”的理论

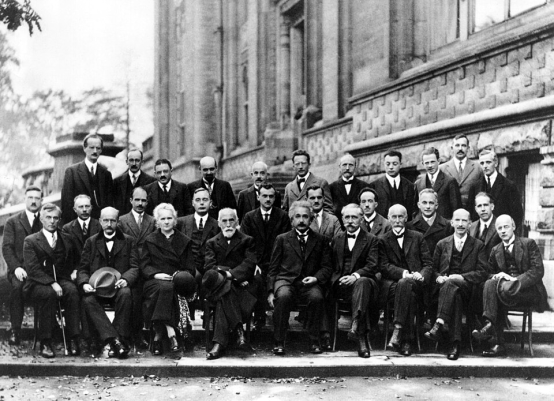

1927年第五次索尔维会议,此次会议主题为“电子和光子”,世界上最主要的物理学家聚集在一起讨论新近表述的量子理论(图片来源:维基百科)

故事要从20世纪初量子力学的诞生说起。这个描述微观世界的新理论取得了惊人的成功,但它也带来了一个令人不安的世界观。以尼尔斯·玻尔为首的“哥本哈根学派”认为,微观粒子的状态在被测量之前,是不确定的、叠加的。比如,一个电子可以同时处于多个位置,就像一个“概率云”。只有当你去“看”它(测量)的那一刻,它的位置才会随机地“坍缩”到某一个确定的点上。

这个“测量决定现实”和“内在随机性”的观点,让爱因斯坦感到了深深的生理性厌恶。他坚信,一个客观的、不依赖于观察者的物理实在必然存在。月亮,即使我们不看它,它也依然在那里。他认为,量子力学的“不确定性”并非现实的本质,而只是因为我们当前的理论还不够完备,像一个看不清细节的模糊地图。

(图片来源:网络)

他那句名言——“上帝不掷骰子”——正是这种信念的诗意表达。他认为,在量子力学的随机性背后,一定隐藏着某种我们尚未发现的、更深层次的确定性规律,他称之为“隐变量”。

思想的战场:当实验无法触及时

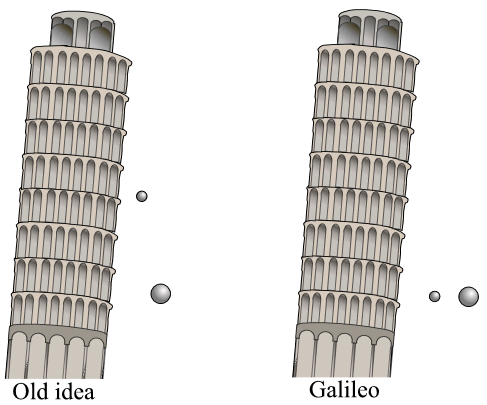

伽利略·伽利莱的比萨实验。大多数历史学家认为这只是一次思想实验, 而非物理测试。(图片来源:English Wikibooks)

如何挑战一个已经获得巨大成功的理论?尤其是在当时的技术条件下,几乎无法通过真实实验去检验量子世界的底层逻辑。于是,爱因斯坦选择在思想的战场上,用纯粹的逻辑和想象力去发动攻击。这并非科学史上的首创,早在几个世纪前,伽利略就曾用一个著名的思想实验,轻松推翻了亚里士多德“重物比轻物下落得快”的论断。

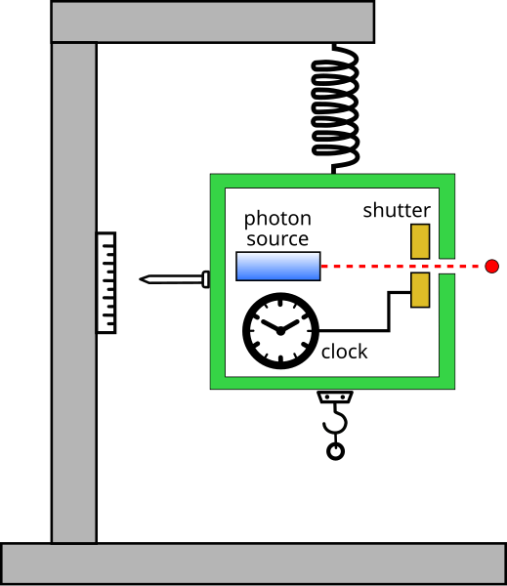

爱因斯坦正是这种方法的集大成者。在著名的索尔维会议上,他一次次地抛出他设计的“炸弹”。其中最著名的一个,是他设计的“光子盒”实验:想象一个盒子里装着光,盒子上有一个由时钟控制的小孔。我们可以在某个精确的时刻,让小孔打开,放出一个光子。通过测量盒子在释放光子前后的重量变化,我们就能根据E=mc²精确知道光子的能量;而时钟则告诉我们它是什么时候被释放的。

爱因斯坦的光子盒(图片来源:维基百科)

如此一来,我们似乎可以同时精确地知道光子的能量和时间。但这直接违反了量子力学中的“不确定性原理”。爱因斯坦满怀信心地抛出这个思想实验,他相信自己已经找到了哥本哈根诠释的“阿喀琉斯之踵”。

据记载,玻尔被这个思想实验搞得措手不及,整晚都在苦思冥想。但第二天,他给出了一个技惊四座的回应。他指出,爱因斯坦忽略了他自己的广义相对论!当盒子因释放光子而变轻时,它在引力场中的位置会发生微小的变化,这会导致盒子上时钟的快慢发生改变,从而引入了时间测量上的不确定性。他用爱因斯坦自己的理论,完美地捍卫了不确定性原理。

“幽灵”与“既死又活的猫”

爱因斯坦没有放弃。1935年,他与两位同事波多尔斯基和罗森,共同发表了堪称巅峰之作的“EPR佯谬”思想实验。

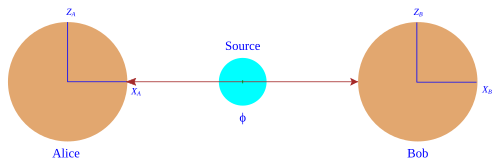

EPR 思想实验,利用电子-正电子对进行。一个源(中间)向两位观察者发射粒子,电子发送给爱丽丝(左),正电子发送给鲍勃(右),后者可以进行自旋测量。(图片来源:维基百科)

这个实验的构想大致是:想象一个粒子衰变成两个“纠缠”在一起的粒子A和B,它们向相反方向飞去。所谓“纠缠”,意味着它们的状态是相互关联的。现在,我们让它们飞出很远很远的距离。当我们在地球上测量了粒子A的状态,它的状态就瞬间确定了。而与此同时,远在月球上的粒子B的状态,也立刻确定了下来。

爱因斯坦认为这简直是天方夜谭。这难道意味着地球上的测量,能以超光速的速度,瞬间影响到月球上的粒子吗?他嘲讽地称之为“幽灵般的超距作用”(spooky action at a distance)。他认为,这恰恰证明了量子力学是不完备的。更合理的解释是,这两个粒子的状态其实从一分离开始就是确定好了的(即存在“隐变量”),只是我们不知道而已。

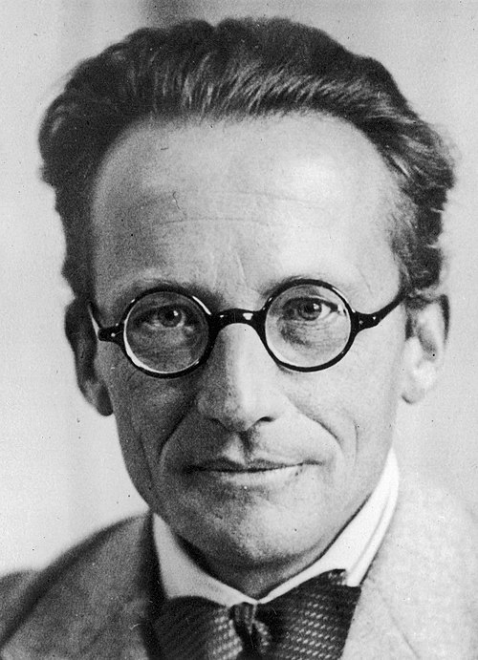

奥地利物理学家、哲学家薛定谔(图片来源:波兰国家数字档案馆)

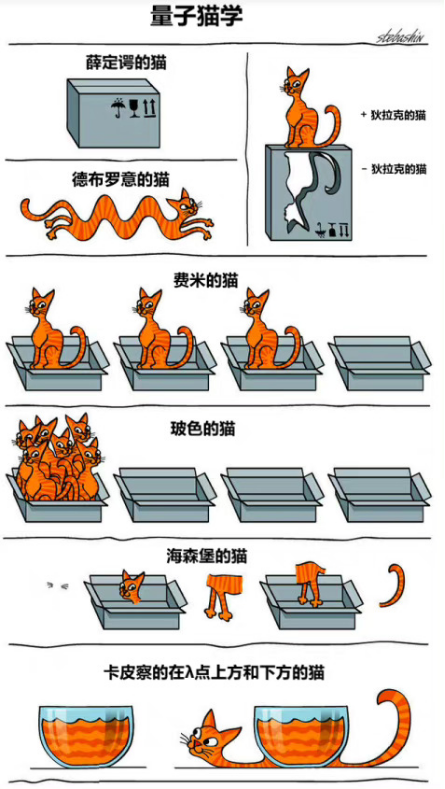

爱因斯坦并非唯一一位对量子力学的古怪结论感到不安的物理学家。同年,另一位物理学巨匠埃尔温·薛定谔,也构想出了一个或许是科学史上最著名的思想实验,将这种荒谬性推向了极致——这就是“薛定谔的猫”。

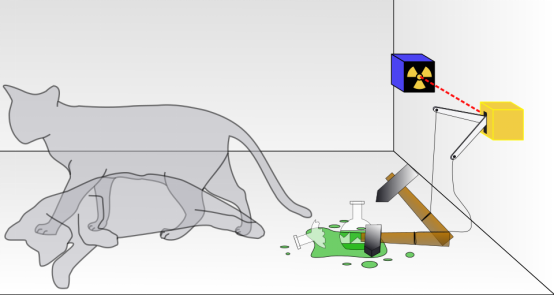

薛定谔的猫思想实验图(图片来源:维基百科)

想象一个密封的盒子里,有一只猫、一个放射性原子、一个盖革计数器和一瓶毒药。原子在一小时内有50%的概率衰变,一旦衰变,就会触发装置,打碎毒药瓶,杀死猫。根据哥本哈根诠释,在打开盒子观察之前,原子处于“衰变”与“未衰变”的叠加态。那么,与之命运捆绑的猫,也必然处于一种“既死又活”的荒诞叠加态中。

薛定谔的意图并非认为真的存在半死不活的猫,而是用这个通俗又惊悚的例子来质问:微观世界的不确定性,是如何在我们熟悉的宏观世界中过渡到确定性的?EPR佯谬和薛定谔的猫,就像两把锋利的思想之剑,直指哥本哈根诠释最核心的哲学困境。

思想实验,通往未来的路标

爱因斯坦与玻尔的论战,在他有生之年没有分出胜负。EPR佯谬在当时也只是一个无法被检验的“佯谬”。然而,思想实验的伟大之处就在于,它能为未来的科学探索,立下一个个清晰的路标。

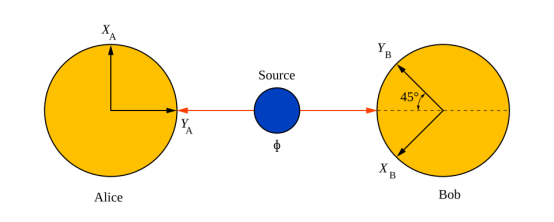

对于像光子一类的粒子,贝尔定理的实验验证示意图。不稳定粒子的衰变会生成单态粒子对,其两颗粒子会分别朝着相反方向移动。假设,在与衰变地点相隔一段距离的两个地点,分别以各种不同夹角角度 θ任意设定为实验参数,然后测量这两颗粒子的自旋,则得到的数据可以计算出这系统的纠缠性质。(图片来源:维基百科)

几十年后,物理学家约翰·贝尔将EPR佯谬从一个哲学思辨,转化成了一个可以用数学和实验来检验的“贝尔不等式”。再后来,随着技术的进步,科学家们(如阿兰·阿斯佩)真的在实验室里完成了类似的实验。实验结果一次又一次地证明:爱因斯坦错了,那个“幽灵般的超距作用”是真实存在的。 世界在微观层面上,确实就是那么“诡异”。

爱因斯坦输掉了这场论战,但他提出的问题却比很多正确答案更有价值。从伽利略的两个铁球,到挑战热力学第二定律的“麦克斯韦妖精”,再到爱因斯坦与玻尔之间的巅峰对决,思想实验一次又一次地展示了它在科学中的强大作用!

(图片来源:网络)

当我们的物理工具无法抵达理论的边界时,思想实验就是最锋利的探针。它能澄清概念,暴露矛盾,推动我们对理论进行更深刻的思考。爱因斯坦设计的那些精巧的思想实验,虽然初衷是证伪量子力学,最终却极大地丰富和深化了我们对量子世界的理解。

这场伟大的辩论告诉我们,科学的进步不仅需要实验和数据,也需要永不满足的哲学追问和那份敢于向最成功理论挑战的、理性的想象力。(杨雨鑫)

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:中国科普研究所副研究员 王大鹏

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱