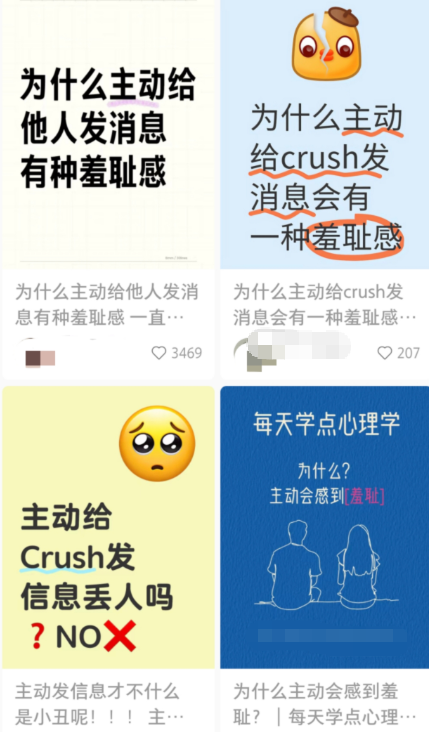

近年来,网络上越来越多人开始讨论“主动羞耻”。

社交平台截图

不少网友在线确诊自己为“主动羞耻”人群,“一直很害怕主动给别人发消息,为了抑制自己的分享欲,平时会把聊天界面的好友都不显示该聊天”“很希望别人给我发消息,但是主动联系就会有种羞耻感,也不敢和朋友分享以及倾诉,即使是现实中比较要好的朋友”……

诸多讨论引起了不少共鸣,也能看出,很多网友深陷此困扰,甚至陷入内耗。

社交平台截图生活中,你有没有因为自己不够“主动”而错过的经历?为什么我们会陷入“主动羞耻”?如何才能走出这样的心理?

不敢主动还内耗,为什么?

“主动羞耻”一直都是社交平台的热门话题,指的是把主动争取、主动表达或主动沟通等当做一种羞耻的行为,而习惯于被动地等待别人来为自己做些什么,或是发现自己的优点。

这样的现象很常见,反映了许多人面对机遇时普遍存在的心理困境。羞于主动争取的人,往往会在退缩中错过本该抓住的晋升、值得表白的感情或者是理应争取到的权益。这种看似“谨慎”的选择背后,其实有复杂的心理潜台词:

1.“我的需求不重要”

许多不敢主动表达需求的人,从小生活在过分强调“懂事、谦让才是好孩子”的评价体系中。举个例子,如果一个人从小就被灌输强调“提要求就是给别人添麻烦”,就会在认知里埋下“说想要就是错误”的不合理信念。

久而久之,这种持续的负面暗示会逐渐内化,以至于每次动了“想要/想表达”的念头时,第一反应却是“这样做是错的”和“我的需求不重要”,最终形成一个“不敢主动—自我否定—更不敢主动”的恶性循环。

2.“我不配”

另外,不配得感则像植入大脑的一款“病毒程序”,篡改着人对现实的判断,它本质上是一种“我不值得拥有”的深层信念。

例如,有人在职场中能力出色,高效地主导并完成了项目,但在有机会申报奖项时却犹豫着没有行动,感觉自己肯定不够格:“那么多有本事的人都争这个奖,我根本配不上。”

3.“不主动就不会被拒绝”

有的人习惯于在行动前就给自己预设失败场景,这正是自我妨碍的典型表现;用可控的失败来逃避不可控的否定,来追求一种“我只是没做,并不是我不行”的心理平衡。例如,原本不难说开的矛盾,因为怕被对方拒绝而不去主动联系,最终导致关系渐行渐远。

但实际上,这种策略只能在短期内缓解被否定的焦虑,时间久了,这种退缩总会付出代价,带来更强烈的自我怀疑和无力感。

4.“我害怕被评价或比较”

当下这个信息爆炸的时代,人们无时无刻不在进行着或明或暗的比较;主动表达或争取必然会引来更多审视的目光。

这样的感觉令人紧张焦虑,有些时候,我们不敢主动踏出一步去争取或展示,正是担心被别人进行评价或者比较,更怕在这种比较中落了下风,让自己的主动争取变成了缺陷暴露。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

变主动,先享受世界

我们要真诚地说一句,真实需求被看见、被认可并不是“别人”的特权,每个人都有自己的价值所在,更有权利去追求自己想要的。如果能以更主动积极的方式应对生活,你一定会有“豁然开朗”的感受,也不会再为了自己的“不主动”而内耗和失落。

1.觉察和面对

想要变被动为主动,不妨照着下面的方法试一试:首先,也是最重要的一点:

觉察和直接面对自己的“主动羞耻”。

我们需要先观察和思考一下:哪些场景会引发自己的羞耻感,当时的想法是什么?如果在那个场景里“主动”了,会怎样评价自己呢?这个评价是正面的还是负面的?

接下来,要明确自己的真实需求。可以问问自己,在当下这个“既想争取又犹豫”的情境中,你看重的是什么?如果真能迈出主动这一步,你会有哪些收获,让自己觉得这次争取也“值了”?

羞耻感的反面是尊重和接纳自己,是看到自己的价值并加以肯定。因此,当你确认了自己真正想要的是什么,就尽可能多地列出“我有资格主动争取”的理由,给自己建立一个正循环。例如:这次比赛我有资格主动报名参加,理由如下:

·我进行了大量的练习;

·我有过类似的参赛经验;

·我符合赛事组队参赛者的各项要求;

……

当你能够列出足够多的理由证明自己“配得”,主动争取也就成了顺理成章的行为。

需要强调的是,这种思维训练需要持续练习,人的思维定式并没有那么容易改变。最开始,这样的方法可能显得有些“刻意”,但正是通过这种不断的强化,让人能够以一种新的方式觉察和自我沟通。

2.小步前进

如果你对“主动”行为可能产生的影响有灾难化的想象,担心自己主动会带来糟糕的评价、反馈等,可以试着挑战一下这个假设——在生活中进行一些实验,先尝试“迈出一小步”。

例如,有些人从不在工作会议中“抛头露面”,发言或做演讲、汇报。即使是自己很擅长的工作,也不敢主动展现能力或是争取机会,原因是担心自己说错话被嘲笑和批评,而这样的退缩自然会影响工作状态和职涯前景。

如果希望改变,就可以做这样的尝试:从最小规模的会议、最简短的主动提议开始,每次只做在自己可接受范围内最小的改变。

比如,在类似的工作场景里,第一次只主动搭一句话。随后,给自己一段时间循序渐进;尝试更多地表达自己的想法,同时也观察其他人的反馈。慢慢地就会发现,自己最担心的“说错话就会被群嘲和批评”的事情,其实大概率不会发生;就算偶尔说错话,同事们多数也就是一笑带过,并不会影响大家对自己的印象。

3.主动隔离

如果身边有一些人总让你感到挫败、羞耻和自我怀疑,那么别犹豫,梳理一下自己的通讯录,主动隔离掉这些“凝视”,分组或者屏蔽他们。

同时也可以问问自己:我出于什么理由会在意他们的想法?这理由真的重要吗?如果自己失败了,就算他们真的在背后“碎碎念”,或是给一些负面评价,会给我带来严重的、实质上的影响吗?

在你试着突破自己,更加积极主动生活的过程中,那些乐观、有勇气,能给你带来支持鼓励的人才是最需要关注的。主动去接近那些对你认可、以你为豪的人,认真听他们对你的评价,也可以和他们分享你每一个点滴的进步。

自豪是羞耻感的解药,尽管不能完全治愈羞耻感,但它是将羞耻感转化为真正自尊的基本情绪要素。当我们逐渐培养起自豪感时,羞耻感就会变得不那么重要和普遍,不再具有决定性。

积极的主动尝试不会带来更大压力,反而能让人稳定、平和、有成就感。所有的勇敢,都始于承认自己的害怕;所有的成长,都来自对自我的接纳。

参考文献

[1]戴妍.自我设限研究的回顾及其展望[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(03):84-87.DOI:10.16246/j.cnki.51-1674/c.2007.03.019.

[2]董开莎.成就情境下自我妨碍现象的研究述评[J].赤峰学院学报(自然科学版),2010,26(03):148-149.DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2010.03.030.

[3]张丽华,邱芳,刘雯婷,等.自尊与自我妨碍关系研究述评[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2013,36(01):51-55.

[4]孙磊.自我妨碍行为研究综述[J].江西金融职工大学学报,2008,(06):114-116.

[5]李波,钱铭怡,马长燕.大学生羞耻感对社交焦虑影响的纵向研究[J].中国临床心理学杂志,2005,(02):156-158+152.

[6]韩婷婷,赵俊峰.自我设限的原因与效用[J].心理研究,2010,3(02):47-52.

作者丨窦媛媛 心理咨询师 中国科普作家协会会员

审核丨樊春雷 中国科学院心理研究所副研究员、中国心理学会会员

来源: 科技热点追踪

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科技热点追踪

科技热点追踪