太阳,这个发出光和热的“家伙”,是我们这个行星系的核心。在太阳系内,所有的天体都围绕太阳旋转,比如我们赖以生存的地球,天问一号登陆的火星,以及像珍珠散落般分布的小行星。这群小行星,体积和质量远不及行星大,但发现数量很多,据统计有超过100万颗,绝大多数集中在火星与木星轨道之间的小行星带。

即便如此,这很可能仅是所有小行星中的一小部分。随着观测技术进步、观测任务渐多,人们发现的小行星数量每天都在持续增长,有时甚至每个月都能发现多达数千颗新的小行星。20世纪后期,人类开始真正近距离探测小行星。

我国行星探测任务代号为“天问”。5年前,“天问一号”飞赴火星,“祝融”号火星车在那颗红色星球轧下“中国印”;今年5月29日,天问二号任务拉开我国行星探索的新一轮序幕。

天问二号奔向太空(任长胜 摄)

这一“走”要持续约10年,跨越亿万公里。天问二号将先后拜访两位“新朋友”——小行星2016HO3和主带彗星311P。体积不大的小行星,喷发尘埃的主带彗星,“天问二号”要在这两颗宇宙“粟粒”中,发现人类未知的宇宙奥秘。

“天问二号”为了此行,做足了功课。天问二号探测器重约2.1吨,整个探测器翼展长达15米,打个比方就是,它有着小轿车的重量、大公交车的长度。它看似不大的“体内”携带了多台科学仪器,既能更好地帮助“天问二号”找到目标,又可以对目标展开丰富多样的科学探测。

2016年4月,美国“泛星1号”小行星巡天望远镜发现了一颗新的小行星,它与地球以相同的周期共同绕太阳公转。按照小行星临时编号的命名规则,要以“年份+字母+数字”分别代表小行星的发现年份、时间段和顺序,于是它有了2016HO3这个名字。其中,“2016”“H”“O3”分别代表该小行星被发现的年份是2016年、时间段是4月下半月,以及它是该时段内被发现的第89个天体。

从地球角度看,2016HO3似乎也在绕地球运动,因而它也可以说是地球的准卫星。独特的运动轨迹让它还拥有另外一个名字——“Kamo’oalewa”,意为“振荡天星”。小行星的体积和质量比行星和矮行星小,科学家认为小行星保存着太阳系形成、演化的原始信息,是研究太阳系起源的“活化石”。

天问二号探测器要飞行近一年才能接近小行星2016HO3,当距其约2000公里的时候,将通过发动机多次变轨逐渐接近小行星,直至距其约20公里。随后,天问二号探测器需要确定小行星的自转轴、实际自转周期和小行星的大小、形状、结构、表面状态、反照率等信息,最终确定采样点。

天问二号探测器示意动画

与火星探测不同,小行星上几乎没有重力。航天器无法环绕小行星飞行,只能在茫茫宇宙中“追”上它,与其一起飞行,并在伴飞的过程中择机取样。因此航天科研人员设计了多种采样方式,天问二号将根据实际情况,决定使用哪种“装备”挖土。

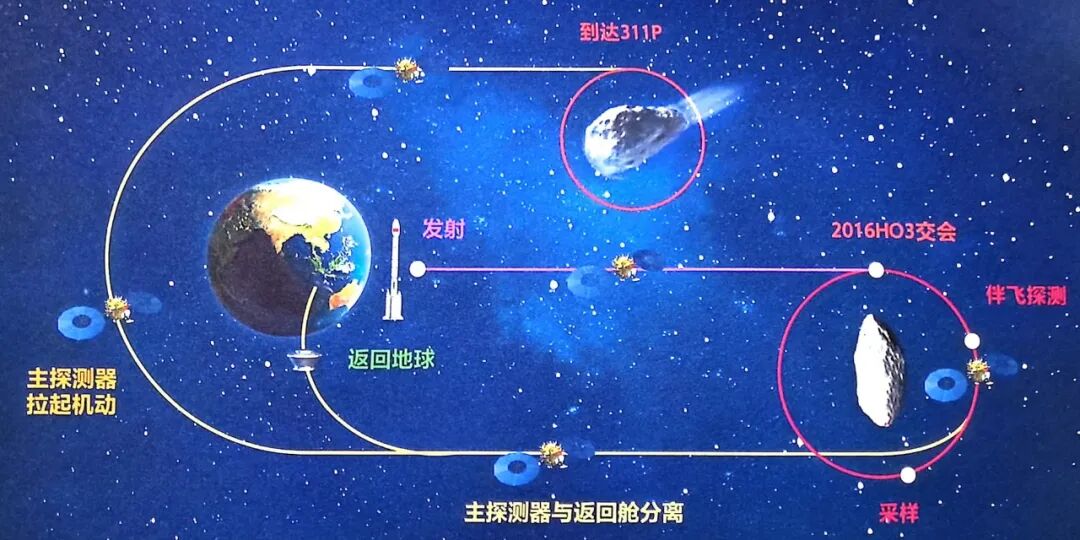

天问二号采样完成后,归心似箭。在天问二号探测器返回地球前,携带样本的返回舱将与主探测器分离,前者回地球、后者“蓦然”转身,飞向更加遥远的主带彗星311P。返回舱将进入大气层,在距地面一定高度时进行气动减速,最终降落在设定好的着陆场,这对返回舱的防热、自主导航、制动等都提出了更高的要求。

先小行星采样返回,再奔赴主带彗星。两段任务,一近一远、一冷一热,这种“两重天”式的考验,在航天人的极致追求下,天问二号探测器“一肩挑”,这也将有力促进中国航天行星探测工程研制能力不断迭代、不断进步。

天问二号将经历13个飞行阶段,包含发射段、小行星转移段、小行星接近段、小行星交会段、小行星近距探测段、小行星采样段、返回等待段、返回转移段、再入回收段、主带彗星转移段、主带彗星接近段、主带彗星交会段、主带彗星近距探测段等。

天问二号任务示意图

任务实施周期长、风险难度大,天问二号按计划将完成各项探测任务,取得更多原创科学成果,揭开更多宇宙奥秘,增进人类认知。发射成功只是序章。一场跨越十年的约定,才刚刚开始。

(作者:任长胜 林佳昕 图片来源:国家航天局 把关专家:中国空间技术研究院总体部研究员 贾阳)

来源: 中国航天报

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国航天报

中国航天报