1972年10月18日,在美国国家标准局(现NIST)的实验室里,科学家通过激光干涉仪与铯原子钟的精密配合,首次以人类技术手段精确测定真空中的光速值为299792456.2米/秒。这一数值不仅刷新了人类对宇宙基本常数的认知,更标志着现代物理学在精密测量领域实现了质的飞跃。

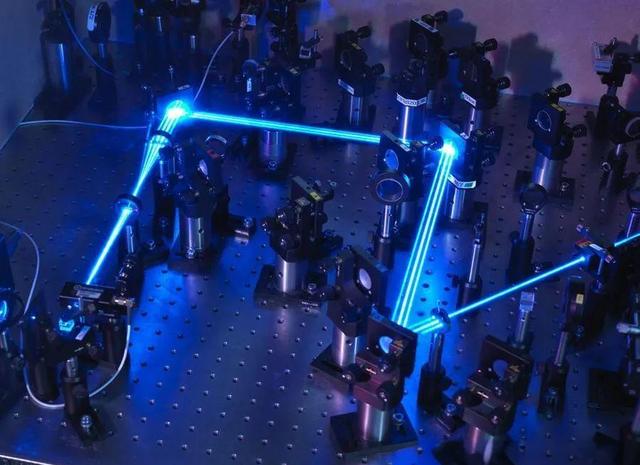

激光测定光速

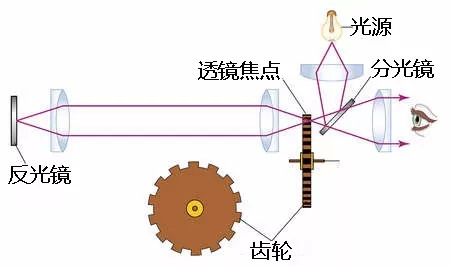

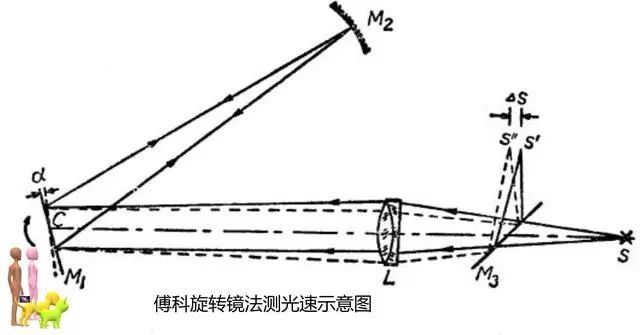

自17世纪起,光速的测定便成为科学家探索自然规律的焦点。伽利略曾尝试通过两人手持灯笼隔山对望的朴素方法估算光速,但受限于技术条件未能成功。1676年,丹麦天文学家罗默通过观测木星卫星的蚀现象,首次提出光速有限的理论,并估算出约22万公里/秒的数值。此后两个世纪,傅科、迈克尔逊等科学家通过旋转镜法、齿轮法等技术不断逼近真相,其中迈克尔逊在1926年测得的光速值299796公里/秒已接近现代标准,但其误差仍达百米量级。

齿轮法测光速

傅科旋转镜法测光速

20世纪中叶,两项关键技术的突破为光速精确测量铺平道路。其一,1960年第一台红宝石激光器的诞生,提供了单色性极佳、方向性极强的稳定光源,其波长可通过晶体衍射精确测定;其二,铯原子钟的出现将时间测量精度提升至十亿分之一秒,为速度计算提供了可靠的时间基准。科学家利用激光在真空管中往返传播的特性,通过测量激光完成固定距离所需的时间,结合原子钟记录的微秒级时间差,最终推导出光速的精确值。

1972年的实验中,研究团队在长1.6公里的真空管道内发射氦氖激光,通过分束器将光束分为两路,一路经反射镜往返传播,另一路作为参考。原子钟同步记录光束传播时间,结合激光波长(632.8纳米)与干涉仪测得的相位差,最终得出光速值。这一数值与1983年国际计量大会定义的精确值(299792458米/秒)仅相差1.8米/秒,误差不足千万分之一,展现了实验设计的严谨性。

此次测量不仅为光速值提供了权威依据,更深刻影响了物理学的发展轨迹。首先,它验证了麦克斯韦电磁理论中光速与介质无关的预言,为爱因斯坦狭义相对论的“光速不变原理”提供了实验支撑;其次,精确光速值成为定义国际单位制中“米”的基础——1983年起,1米被定义为“光在真空中1/299792458秒内行进的距离”,实现了长度单位与自然常数的直接关联;此外,该成果推动了激光测距、全球定位系统(GPS)等技术的研发,为现代通信与导航领域奠定了基础。

科学的进步既需要突破性的理论创新,也离不开对基础常数的执着求索。正如实验负责人肯尼斯·埃文斯所言:“每一次对光速的重新丈量,都是人类向宇宙本质迈进的脚步。”

参考来源:中国数字科技馆、科普中国、北青网

来源: 江苏省科学传播中心

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏