1916年10月17日,在南通狼山之巅,一座由我国实业家、教育家张謇先生个人出资建造的军山气象台正式竣工。这座凝聚着科学理想与家国情怀的建筑,不仅是中国首座由私人捐资兴建并持续运行二十余年的天文观测机构,更成为民族自强精神在科学领域的生动见证。

1906年张謇创建的南通博物苑测候所

张謇(1853-1926)作为清末民初著名的状元实业家,以父教育、母实业为理念,在创办大生纱厂等实业的同时,始终将科学救国视为时代使命。1914年,他赴日本考察教育时,东京上野公园的观象台给他带来深刻触动。归国后,他立即着手在南通兴建气象台,选址狼山既因其海拔109米的地势优势,更蕴含登高望远、探索苍穹的深意。

这座占地300平方米的砖木结构建筑,配备有从德国进口的16厘米口径折射式天文望远镜、子午仪等精密仪器。其设计融合了中西方建筑美学:飞檐斗拱的屋顶下是德式观测室,青砖外墙内设有恒温仪器室。更令人称道的是,张謇特别要求在台内设置中文说明牌,将深奥的天文知识转化为通俗文字,开创了科学普及的先河。

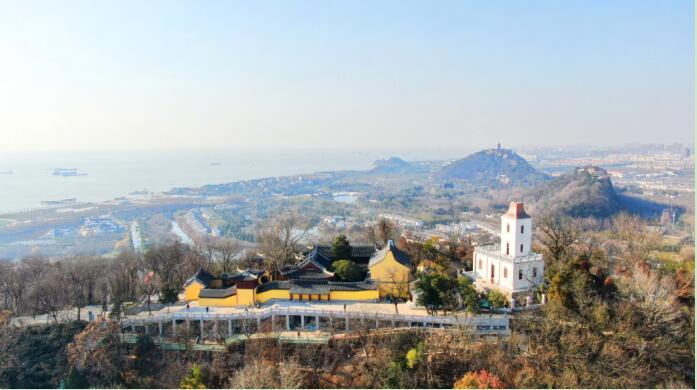

军山气象台旧址

自1916年启用至1938年毁于战火,军山气象台持续开展天文观测与气象研究。首任台长高鲁(后任中央研究院天文研究所所长)带领团队完成了《南通经纬度测定报告》,精确测定南通地理位置为北纬31°58′、东经120°53′,这项成果至今仍存于紫金山天文台档案馆。

气象台每日记录的气象数据通过电报传至上海徐家汇观象台,形成中国最早的气象网络之一。每月出版的《狼山天文月报》不仅刊登星象观测记录,更设有天文问答专栏,用浅显语言解释日食、月食等天文现象。据统计,运营期间共接待参观者逾5万人次,其中包括胡适、竺可桢等知识界名流。

特别值得一提的是,1921年气象台成功预测日全食,组织南通市民集体观测。这场被《申报》称为东方科学盛事的活动,使数万民众首次目睹“天狗食日”的科学解释,彻底改变了民间将日食视为灾异的迷信观念。

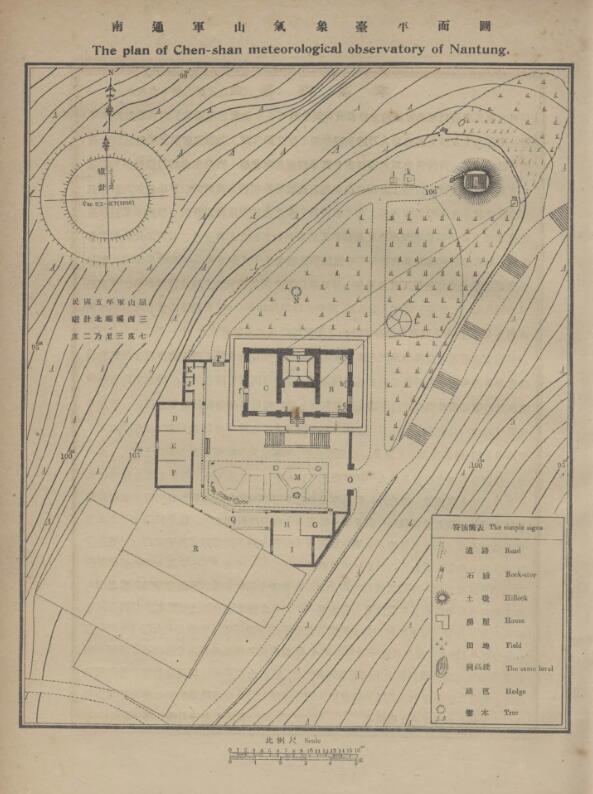

军山气象台平面图

1937年抗战全面爆发,南通沦陷前夕,气象台工作人员试图转移设备未果。日军占领后,将望远镜等精密仪器拆解运往日本,建筑主体则被改作瞭望塔。1943年的一次空袭中,这座承载着科学梦想的建筑最终化为废墟。

1952年,紫金山天文台在修复时特别参照军山气象台的设计;2006年南通博物苑复建的观星台,完整复原了当年天文望远镜的安装方式。更深远的影响在于,张謇开创的民办官助科学模式,为后来中央研究院天文研究所的建立提供了重要实践样本。

2018年修缮后的军山气象台旧址

参考来源:《人民日报》《现代快报》、科学网

来源: 江苏省科学传播中心

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏