中国古代河水洪涝灾害频发,在长期与洪水斗争的过程中,先民们展现出非凡的智慧,创造出众多卓有成效的防洪技术,埽(sào)工便是其中一项极具代表性的重要发明。

埽工,是中国古代特有的一种水工建筑物,主要以竹木、梢草、秸秆等软料夹杂土石卷制捆扎而成,广泛应用于修筑堰坝、堤防、护岸以及抢险堵口等水利工程。

由于材料柔韧,埽工能顺应水下复杂地形,在水流冲击时通过变形消散能量,有效抗御激流,促进泥沙沉积,因此尤其适用于黄河这样多泥沙的河流治理。

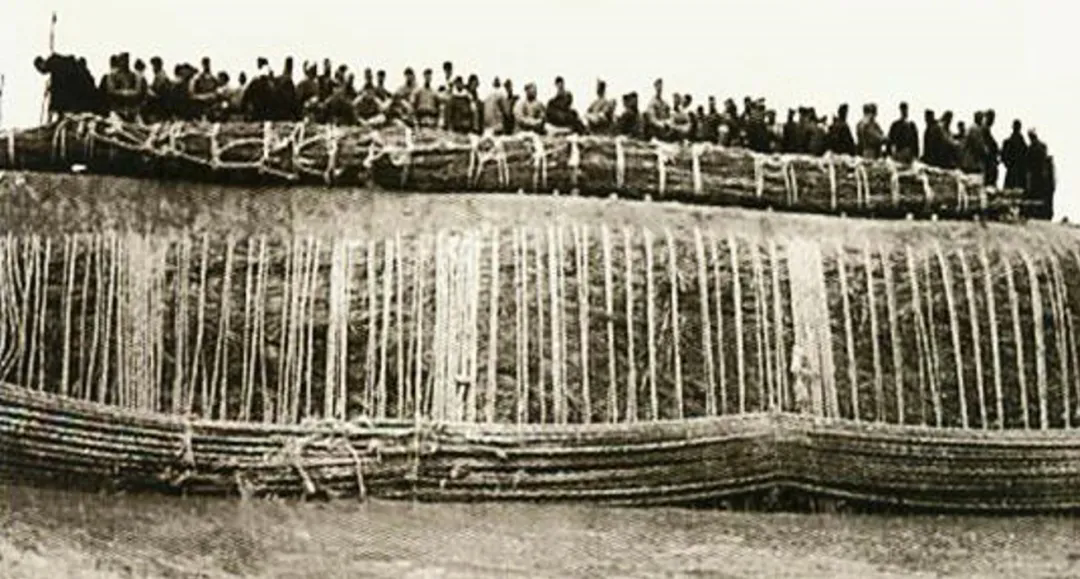

黄河堵口下埽

起源与演进

早在先秦时期,黄河沿岸就已出现类似埽工的构筑物。当时多以芦苇、茅草等材料修建,称为“茨防”。战国时期齐国学者慎到就曾在《国语·周语》中提及“治水者,茨防决塞”,说明当时这类技术已被运用。

汉代,埽工技艺已有相当水平。《汉书·沟洫志》记载,建始四年黄河决口,人们“以竹落长四丈,大九围,盛以小石,两船夹载而下之”,以薪柴结合土石进行堵口,已具备埽工的基本形态。

“埽”这一名称最早见于宋代文献。单个结构称“埽捆”或“埽由”,多个埽组合则称为“埽工”。宋元时期,埽工技术趋于成熟,成为黄河防洪的主流工程形式。

埽工用于抢险堵口

宋真宗天禧年间,黄河两岸险工段共设埽工45座。元代从龙门至渤海,埽工数以百计,耗资巨大。宋代卷埽常用“柳三草七”的比例,而至元代则渐以草为主,柳梢用量大减,明代开始尝试以苇代柳。

工艺与制作方法

卷埽法

《宋史·河渠志》记载了宋代卷埽的制作流程:

01

选埽场

选择一处宽平的堤面作为埽场

02

铺料

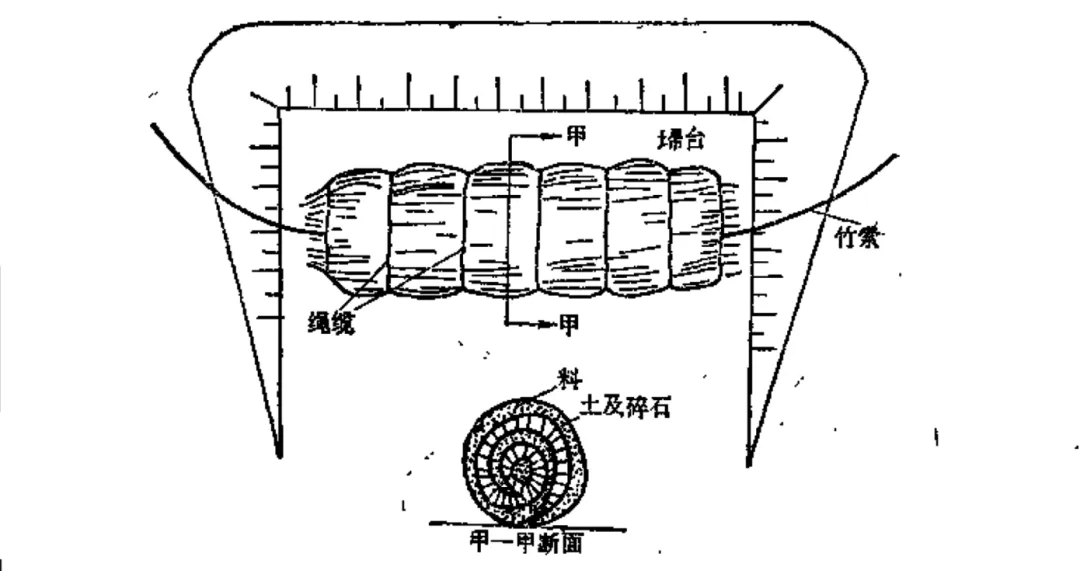

沿地面密铺草绳,草绳上铺以梢枝、芦苇之类的软料,软料上压土一层,并掺以碎石,再将大竹索横贯其间,即所谓的“心索”。

03

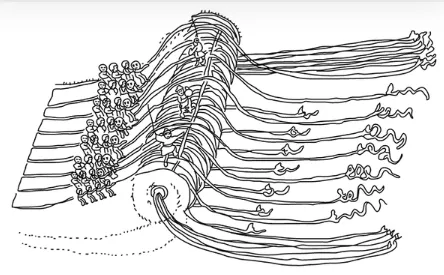

卷捆

将逐层铺好的埽料卷捆起来,然后用较粗的尾绳拴住两头,埽捆由此做成。该埽体积颇大,一般高至数丈,长倍之,移动时需几百甚至上千人,喊着号子一起用力。

04

就位

将埽捆推至险段,以心索系牢于岸上桩柱,再打入长木桩贯穿至河底,加以固定。

卷埽示意图

厢埽法

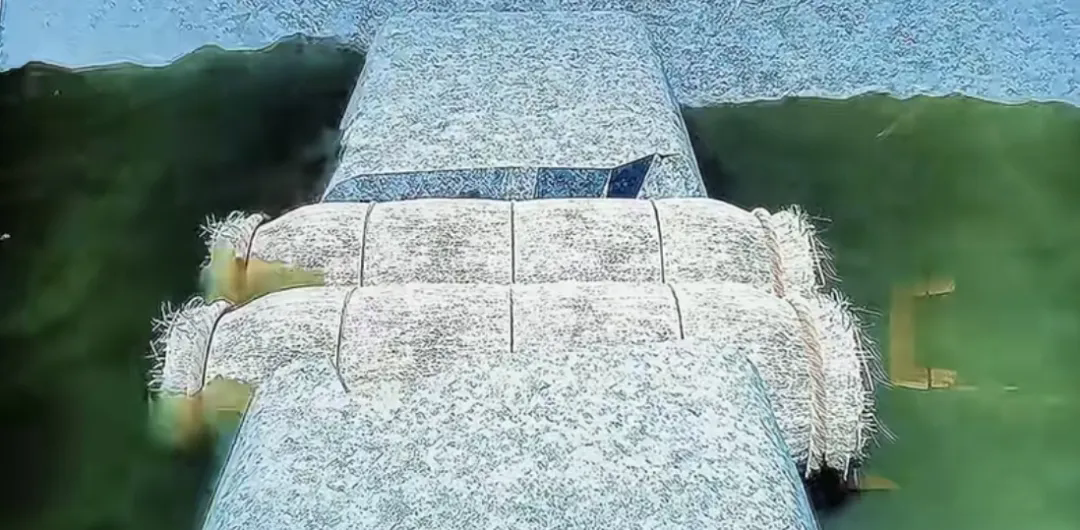

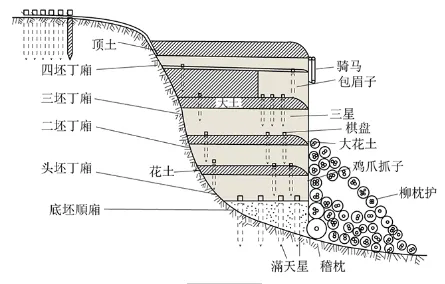

至清乾隆年间,埽工制作逐渐由传统卷埽法改为厢埽(又称软厢)法。其工艺特点为:在堤头外横置捆厢船,以缆索连接堤岸,缆上逐层铺放秸料与土,分坯捆扎,逐步压向河底。

由于不需整体卷捆,施工从陆地转向水中,节省人力、场地,成为清代中叶主流的河防技术。

厢埽纵剖面图

种类与功能

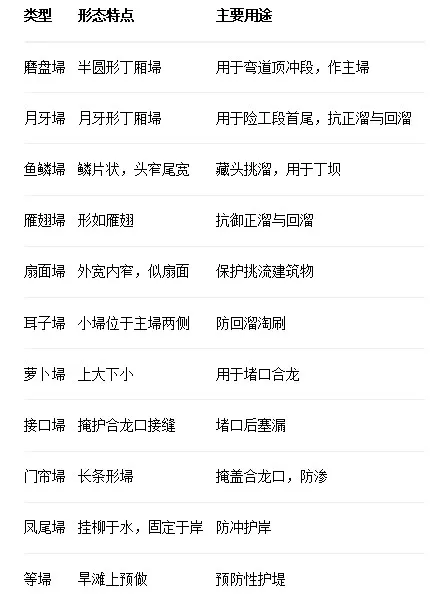

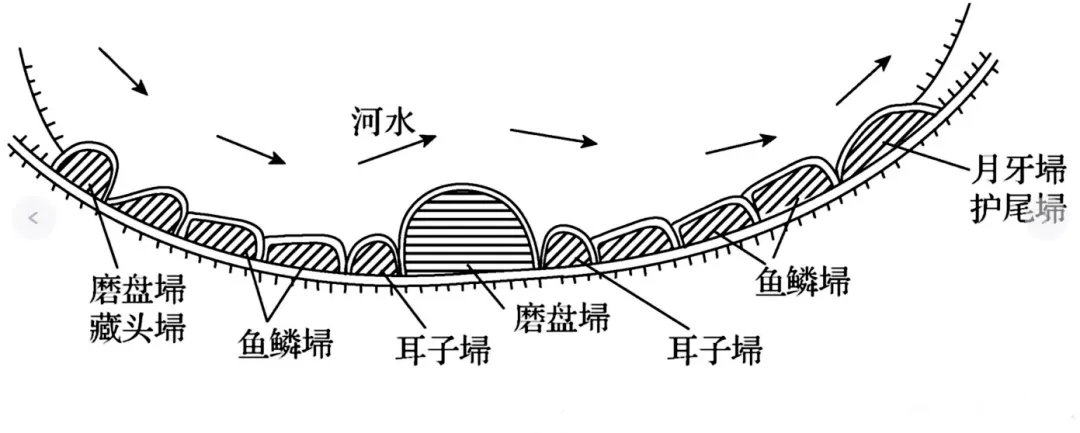

至清代中期,埽工已发展出多种类型,按其功能与形态可分为:

即便到20世纪后期,在部分抢险与围堰工程中,埽工技术仍被沿用,并随材料与工艺进步不断改良。

管理制度

北宋时,埽工修筑已成为国家重要工程,朝廷专款支持。王安石曾言:“所谓举天下之役,半在于河渠堤埽者。”

金代,每埽设散巡河官一人,隶属于都水监廉举,统辖埽兵1.2万人。这一时期,在黄河、滹沱河、漳河、沁河等多沙河流上均设有埽兵。

至元代,更设有“监埽使臣”与专业技术工人,形成系统的施工与维护体系。

埽工作为黄河流域重要的水利遗产,凝聚了千百年来劳动人民与黄河洪水抗争的智慧与勇气。其灵活适应、就地取材的工艺理念,至今仍对现代水工技术具有启发意义。

20世纪40年代运用埽工加固黄河大堤

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会