我们熟知的亚洲夏季风带来的丰沛降水、非洲萨赫勒地区的干湿交替,都是全球季风的局部写照。但很少有人知道,这些复杂的区域气候现象,实则源于地球大气最基础的运动规律,又被海陆与地形的 “画笔” 勾勒出独特轮廓。而 “全球季风” 这一概念的提出,更是气象学界跨越区域认知的历史性突破。

一、从初态到终态:理想模型如何被地球 “改造” 成真实季风

要理解真实地球的季风,不妨先回到一个简化的起点 —— 被均匀海水覆盖的 “理想水球”。这个模型剥离了所有地表差异,让我们能清晰看到全球季风的 “原始基因”,再通过叠加海陆与地形的 “干扰”,还原出现代季风的真实面貌。

1. 初态:理想水球上的 “环流骨架” 与季风雏形

理想水球上没有陆地阻隔、没有山脉起伏,大气环流的形成仅依赖两个核心驱动力,这构成了全球季风的 “初态” 基础。

·热力核心:赤道与极地的双冲程 “热机源头”

赤道地区常年受太阳直射,地表吸收的热量多,空气受热膨胀上升,形成 “赤道低压带”;极地地区阳光斜射,热量稀少,空气冷却下沉,形成 “极地高压带”。这种赤道与极地间的巨大温差,如同一个热机需要一对冷热源的 “热力引擎”,推动空气在南北方向上流动,是大气运动的初始动力。赤道与两个极地的温差形成了双冲程热机。

·动力核心:地球自转的 “偏向魔法”

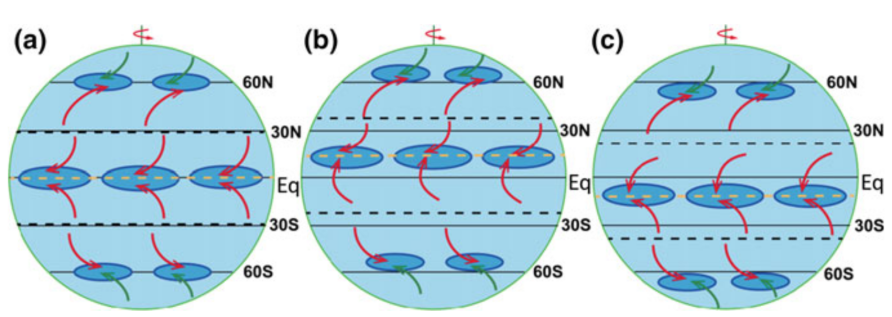

若地球静止不动,空气会直接从极地高压流向赤道低压,形成简单的 “单圈环流”。但地球自转会产生科里奥利力(地转偏向力),让气流发生偏转:北半球向右偏,南半球向左偏。这种偏向力在赤道附近最弱,在中高纬度逐渐增强,最终将半球“单圈环流” 拆解为南北半球各有 “四圈环流”,全球 “八圈环流” 的结构。

在这一骨架上,伴随地球自转轴 66.5° 的倾斜,太阳直射点季节性南北移动,带动赤道低压带、温带低压带同步漂移,催生了季风的雏形 —— 赤道外的两条热带季风带(南北纬 10°-20°)和南北半球各两条温带季风带,共 6 条对称分布的季风带。此时的季风仅由行星尺度的热力与动力规律控制,形态规整、分布均匀。

2. 终态:海陆与地形 “干扰” 下的真实季风图景

当理想水球被替换为真实地球,海陆分布的热力差异与山脉地形的机械阻挡,如同给规整的 “环流骨架” 叠加了复杂 “干扰”,最终塑造出我们熟知的全球季风 “终态”。

(1)海陆分布:季风的 “放大器” 与 “重塑师”

海洋与陆地的热力性质差异巨大:海水升温慢、降温也慢,热惯性强;陆地升温快、降温也快,热惯性弱。这种差异打破了理想模型中均匀纬度带的热力分布,让季风变得更强、更具区域特色。

·强化季风强度:以亚洲季风为例,夏季大陆受热迅速升温,形成强大的 “亚洲低压”,而副热带海洋上则维持高压,使得海洋暖湿气流被强烈吸引至大陆,形成暴雨频发的夏季风;冬季大陆快速降温,形成 “亚洲高压”,干燥寒冷的大陆气流吹向海洋,形成干冷的冬季风。这种海陆热力对比形成一种海陆热机,让亚洲季风成为全球最强盛的季风系统,远超理想水球上的热带季风强度。

·打破对称分布:理想水球的季风带呈南北对称,但真实地球的海陆分布极不均衡 —— 北半球陆地面积远大于南半球使得南北半球下垫面受热不对称。这导致北半球的季风带(如东亚、南亚季风带)更清晰、干湿差异更显著,而南半球同纬度的季风带则因海洋面积广阔而相对平缓。

(2)山脉地形:季风的 “屏障” 与 “导流管”

高大山脉如同大气环流的 “承重墙”,通过阻挡、抬升气流,进一步扭曲季风的路径与降水分布。

·地形阻挡塑造干湿分界:青藏高原是最典型的例子。它的平均海拔超过 4000 米,直接阻挡了南半球的暖湿气流北上,也让西风环流被迫分为南北两支。夏季,青藏高原受热形成 “热低压”,增强了对印度洋暖湿气流的吸引,使得南亚地区降水异常丰沛;而青藏高原北侧的塔里木和准噶尔盆地,则因气流被山脉阻隔,成为干旱荒漠,完全脱离了理想模型中温带季风带的湿润特征。

·抬升气流催生降水中心:山脉的迎风坡往往成为 “雨极”。如喜马拉雅山脉南麓的乞拉朋齐,因直面印度洋北上的暖湿气流,年降水量可达 1 万毫米以上;我国台湾岛的火烧寮,也因台湾山脉对东南季风的抬升作用,成为中国降水最丰沛的地区。这些极端降水中心,都是理想水球模型中从未出现的 “地形产物”。

·西风气流分流与合并:北半球西风带气流遇到青藏高原会分流成南北两支,青藏高原西侧分支点附近为气流的辐散,气候干燥;北支气流在沿风坡降水后成为干冷的西北气流到达中国的西北地区;南支气流经过阿拉伯海和孟加拉湾成为暖湿的西南气流到达中国的南方地区;冷干与暖湿的两支气流在青藏高原东侧相遇并随季节南北移动,形成了著名的东亚季风气候。

更为关键的是亚洲大陆之上又叠加了青藏高原,让其成为“冷热同极”——夏季青藏高原为“热源极”,抢占了应该位于赤道的热源,而在冬季高原上的“冷源极”,成为南北极外的“第三极”。这种“冷热同极”与环境之间的热力差异与地转效应又会形成一套季风环流。

简言之,真实地球的全球季风,就是在理想水球 “八圈环流 + 行星季风” 的初态基础上,叠加海陆热力差异与地形机械-冷热同极作用后的 “终态” 结果 —— 它保留了太阳辐射驱动的全球性本质,又因地表差异和局地风系的地转效应呈现出鲜明的区域个性。

二、历史性突破:“全球季风” 概念的提出与认可

在 20 世纪末之前,气象学界对季风的认知长期局限于区域尺度,人们普遍认为季风是印度洋、南亚及东亚特有的气候现象。直到卫星观测技术实现全球覆盖,“全球季风” 的概念才得以诞生,这一突破离不开中美科学家几乎同时的独立探索。

1. 中国学者的前瞻性探索:从卫星观测到概念提出

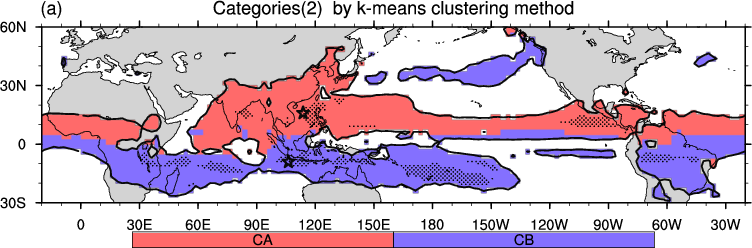

1998 年,北京大学季风环境团队与海外归国人员合作率先迈出关键一步。他们利用卫星观测的高空水汽亮温资料,分析了全球热带地区的季风空间分布,首次在中英文《科学通报》[2]和中科院大气所英文刊物提出了 “全球季风” 的核心概念 [2][3],并阐述了全球季风的季节和年际变化规律。这一研究打破了区域季风的认知边界,指出季风是全球性的大气环流与水汽循环现象。

2000 年 11 月 15 日,北大钱维宏又在国际权威期刊《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)上发表论文,明确将 “Global Monsoon”(全球季风)作为标题提出,系统论证了基于 “干湿交替” 的全球季风定义,为这一概念的国际化奠定了基础 [4]。

2. 国际学界的同步呼应:从环流视角的印证

巧合的是,就在同年同月同日,美国大气研究中心的特伦伯斯(K. E. Trenberth)团队也在《气候杂志》(Journal of Climate)上发表论文,从 “辐散大气环流” 的视角描述了全球尺度的季风现象,并同样在标题中使用了 “Global Monsoon” 这一关键词 [5]。他们的研究从动力环流角度印证了全球季风的存在,与北大季风环境团队的观测分析形成了互补。

3. 概念的全球认可:从争议到共识

尽管中美学者提出 “全球季风” 的切入点不同(中国团队侧重干湿交替与水汽观测,美国团队侧重环流结构),但都共同指向了一个核心认知:季风并非孤立的区域现象,而是由太阳辐射年循环与地球自转偏向力共同驱动、在全球低纬地区普遍存在的行星尺度环流系统。

这一概念很快得到国际学界的响应。2007 年,国际 “过去全球变化(PAGES)” 计划专门成立 “全球季风与低纬过程” 工作组,通过整合全球不同区域的季风观测与古气候记录,最终证实了季风的 “全球 - 区域双重性质”—— 其驱动机制具有全球性,而地表差异塑造了区域特色。如今,“全球季风” 已成为气候学研究的核心议题之一,彻底改变了人类对季风的认知格局。

结语:从理想模型到科学共识的启示

从理想水球的 “初态” 环流,到真实地球的 “终态” 季风,我们看到了地球气候系统的 “变与不变”—— 不变的是太阳辐射与地球自转的核心驱动,变化的是地表差异带来的万千形态。而 “全球季风” 概念的诞生,则是观测技术进步与跨区域思维碰撞的必然结果,它让我们从行星尺度重新理解了这一影响人类文明的气候现象。

理解这一切,不仅能帮助我们解释 “为何某地夏季多雨而冬季干旱”,更能为应对全球变暖下季风的变化提供科学依据 —— 毕竟,只有看清了季风的 “原始基因” 与 “改造密码”,才能更好地预测它的未来。当然,中国和国际科学刊物也客观地记录下了科学家们探索的踪迹。

参考文献

[1] Qian WH (2017) Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis. Springer, 687pp.

[2] 钱维宏,叶谦,朱亚芬 (1998) 上层对流层大气水汽通道亮温揭示的季风涛动. 科学通报,43(13): 1428-1432.

[3] Qian WH, Zhu YF, Xie A, Ye Q (1998) Seasonal and interannual variations of upper tropospheric water vapor band brightness temperature over the global monsoon regions. Adv Atmos Sci 15: 337–345.

[4] Qian WH (2000) Dry/wet alternation and global monsoon. Geophys Res Lett 27(22): 3679–3682.

[5] Trenberth KE, Stepaniak DP, Caron JM (2000) The global monsoon as seen through the divergent atmospheric circulation. J Clim 13(22): 3969–3993.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏