当精神病学进入21世纪时,弗洛伊德学说的许多部分可能会被抛弃,但关于防御机制的阐述却不会。

—— 范伦特(G.E.Vaillant,1992)

今天我们再来了解合理化与理智化。

当一个人遭受挫折或无法达到所追求的目标,以及行为表现不符合社会规范时,给自己找一些有利的理由来解释——虽然这理由常常是不正确的,在第三者看来是不客观或不合逻辑的,但本人却坚持用这些理由去说服自己,用一种能为自己所接受的理由来替代真实的理由,以避免精神上的苦恼。这就是合理化的防御机制。

例如,吃不到葡萄就说葡萄是酸的。

阿Q的“精神胜利法”也属此类。

与合理化有相似之处的是理智化,即过分使用抽象思维,或者以普遍化和概括化的形式处理个人情感上的苦恼或心理冲突,以掩盖个人在生活中所感受到的不快。

就像哈姆雷特的经典“生死之问”和青春期的“哲学爆发”现象,后面我们将详细论述。

合理化与理智化,同属于“神经症性”或“成熟”级别的防御机制。它们都比否认、退行等原始防御更为精巧和复杂,其共同核心在于:通过思维的“包装”或“隔离”,来应对那些直接体验会引发焦虑的情感冲突。然而,二者的运作方式和侧重点有所不同。

一、 合理化:为情感寻找逻辑的“外衣”

如上所述,合理化的本质是“为自己或自身的行为寻找一个看似合理、能被自我与社会接受的解释,以掩饰其真实的、不那么光彩的动机或原因”。

1. 核心特征与心理动因

自我欺骗与说服:其首要目的是说服自己,而非说服他人。通过构建一个逻辑自洽(哪怕在旁人看来很牵强)的理由,个体得以维护自我的统一感和价值感,避免体验到“失败”、“无能”或“欲望不被允许”所带来的羞耻与焦虑。

维护自尊:它是“自尊心的保护伞”。当现实威胁到自尊时,合理化能迅速提供庇护。

2. 合理化的两种经典形式

一是“酸葡萄”机制。当目标无法达成时,便贬低目标的价值。正如伊索寓言中那只吃不到葡萄的狐狸,告诉自己葡萄是酸的。例如,求职失败后,声称“那家公司本来也没什么好”。

二是“甜柠檬”机制:与“酸葡萄”相反,对于自己拥有的、但并非真正满意的东西,过分夸大其优点,以此安慰自己。例如,买不起豪车的人告诉自己:“我的小车省油又好停车,才是最实用的。”

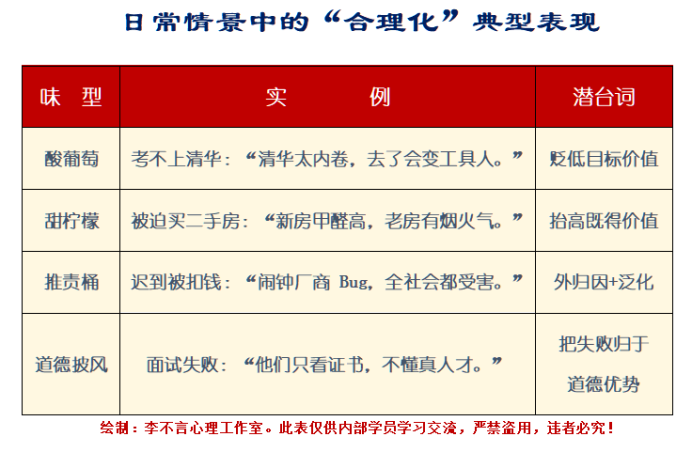

3. 典型表现

日常情景:考试考砸了,归咎于“老师出题太偏”;项目失败,归咎于“队友不配合”或“市场环境不好”。这都是在用外归因来保护内在的自我价值。

阿Q的精神胜利法:鲁迅先生绝对是一位未加冕的心理学大师,他笔下的阿Q堪称合理化的集大成者。

阿Q在被赵太爷扇了嘴巴以后,通过“儿子打老子”的想象,将失败者的身份瞬间转换为精神上的胜利者,完美地化解了现实中的屈辱感。

被人扇:“我总算被儿子打了”→ 辈分高位;

被人贬:“我们先前,比你阔的多啦”→ 时间高位;

被人打:“打虫豸,好不好?我是虫豸—— 还不放么?”→身份降级:好汉不吃眼前亏,我先自我贬到谷底,你就无法再贬我,以此获得反向掌控感;然后制造虚假的心理平衡,自诩为“自轻自贱的第一个”“状元不也是‘第一个’吗?”

4. 合理化的正反两方面影响:适度的合理化有助于缓解短期心理冲击,维持心态平衡;但过度使用会使人无法认清真实的自我和问题所在,反而阻碍了个人成长和问题的根本解决。

二、 理智化:在思维的堡垒中隔离情感

理智化,是比合理化更进一步的抽象化过程。它指的是个体在面对情感冲突或痛苦体验时,过度地使用抽象思维、理论术语或笼统概括,以此将自己与那些情感隔离开来。当事人谈论的似乎是问题本身,但其内容却剥离了所有个人化的、鲜活的情感。

1. 核心特征与心理动因

一是情感隔离。这是理智化的核心。其目的不是寻找理由(如合理化),而是避免感受到情绪。通过将个人痛苦转化为一个抽象的、普遍的“学术问题”,那令人窒息的个人情感就被稀释、中和了。

二是以思维替代感受。个体沉浸在“思考”中,从而无需去“体验”。

2. 典型表现

哈姆雷特的困境:在莎士比亚名著《哈姆雷特(Hamlet)》中,丹麦王子哈姆莱特的父王突然暴亡,母后忘了夫妻情深,又迫不及待地改嫁给小叔——投入了人品卑下、为王子极端鄙视的克劳迪斯的怀抱。这接连而来的事件,给了年轻的王子无法忍受的精神打击。面对这本该是撕心裂肺的悲痛、愤怒与背叛感,他无法直接表达这些情感,于是就将其升华为一个宏大的宇宙终极之问:

“To be or not to be? that is the question!”

“生存还是毁灭?这是一个值得思考的问题!”

通过思考这个难以解答的生死之问,他暂时逃离了无法应对的个人命运的极端痛苦和复仇的行动压力。

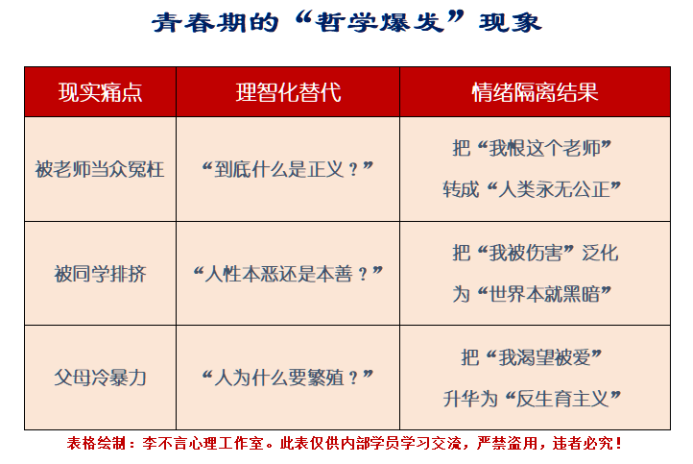

青春期的“哲学爆发”现象:很多青春期的孩子,当面临老师的误解、同学的排斥、家长的冷漠等现实痛苦迷茫难以化解时,他可能不会说“我感到很孤独和受伤”,而是会陷入“这个世界是正义的还是邪恶的?”“人心是善的还是恶的?”等一些概括化、普遍化的抽象问题中去。

其他情境还有:一位刚被诊断出重病的患者,无法去面对自己的恐惧和悲伤,而是埋头查阅大量医学文献,专注于疾病的统计学数据和病理机制;在灾难或事故后,专家和技术人员可能会专注于技术细节的研究讨论,以此隔离面对惨状时的恐惧与悲伤。

3. 理智化的正反两方面影响:理智化在需要客观性的职业(如医生、律师、科学家、哲学家、文学艺术家等)中是一种有益的技能;但在个人生活中,过度理智化会导致情感淡漠、人际关系疏离,让人显得“不近人情”。长期的情感隔离可能导致情绪在无法压抑时突然爆发,或以身心疾病的形式表现出来。

、

三、 合理化与理智化的比较与总结

我们用下面这张表格,来更清晰地展示合理化与理智化的区别与联系。

四、本节结论

合理化与理智化,是人类心灵为了应对复杂情感世界而锻造的两面“思维的盾牌”。它们告诉我们,人类不仅是情感的动物,更是寻求意义和逻辑的动物。当情感的风暴过于猛烈时,我们本能地会躲进“理由”的屋檐下(合理化),或攀上“抽象”的高台(理智化)以求得喘息。

认识到这两种机制,是我们实现情绪成熟的关键一步。真正的智慧,在于懂得何时需要这面盾牌来保护自己,更有勇气在风暴稍息时,放下盾牌,去真实地触碰、接纳并处理那些被我们深深掩藏的情感。只有这样,我们才能达成真正的情理平衡,活出一个既清醒又丰沛的人生。

合理化与理智化像两台语言空调,

一台把失败吹成“我本来就不想要”,

一台把痛苦吹成“宇宙终极命题”。

偶尔吹吹,可降温;

一辈子住在空调房,

就会忘了外面还有真实的风,和需要被晒的伤口。

(未完待续。参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创文字版和视频陆续发布于科普中国、心理学家李不言百家号等。部分插图选自网络,侵删)

怎么样?心理学是不是很有趣、很精彩?

除了本文所列举的例子,在现实生活中,您还见过哪些合理化和理智化的生动例子?欢迎在评论区分享您的宝贵观察和思考。让我们一起努力,让心理学关爱更多的人。

小文如果能入您法眼,请用您带有余香的手点赞或转发,您的支持是小编发文的最大动力~~~

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言