“一桥飞架南北,天堑变通途”,1957年10月15日,武汉长江大桥正式通车。这座被誉为“万里长江第一桥”的雄伟建筑,不仅将武汉三镇紧密相连,更成为贯通中国南北的交通要道,是新中国建设成就中一颗璀璨的明珠。

作为新中国成立后,在长江这条“天堑”上修建的首座公路铁路两用桥,武汉长江大桥对我国的经济、文化及国防建设均产生了深远而持久的影响。自建成以来,它以“营运时间最长、运量最大、荷载最大”的傲人成绩,在中国建桥史上树立了一座不朽的丰碑。时至今日,长江之上已建成及在建的桥梁数量已逼近200座,它们在惊涛骇浪中屹立不倒,不断刷新着中国乃至世界的桥梁建设纪录。

武汉长江大桥

中国最早的长江铁桥设计图

桥梁建造涉及结构、测量、材料、水文、地质、机械、施工、建筑等多个专业,在长江这样的巨川上建桥,远非古代桥梁可比。西周至晚清,长江上虽有过为军事目的搭建的浮桥,但从未有真正意义上“便利两岸、不阻水上交通”的桥梁。可以说,能否建成长江大桥,是国力强弱的标志。

1913年,在詹天佑支持下,国立北京大学工科德国籍教授乔治·米勒带领13名土木门学生,到武汉对长江大桥桥址进行勘测与设计实习,后由北大校长严复将建桥意向上报交通部。此举成为武汉长江大桥的首次实际规划。

重庆钢铁集团档案馆中,珍藏着一幅百年前的武汉长江大桥设计蓝图。经专家考证,这是詹天佑指导设计的国内最早长江铁桥设计图。《拟建江面铁桥图》见证了工程技术人员征服长江的最早努力。图纸按100:1比例绘制,桥面宽约22米,设双向火车道两条、电车道两条、马车道两条,路基两侧还有人行道两条。

全图所绘桥梁、房屋、火车、电车、马车、马车夫、洋人、中国人等形象,极具清末民初社会特色,注释文字均为毛笔手写中文楷书,堪称同时期工程蓝图中的佳作。结合最新史料,此图见证了中国人尝试修建武汉长江大桥的最早努力。

武汉长江大桥铁路桥

但当时国力衰微,建设跨江钢铁大桥财力、技术均不济,《拟建江面铁桥图》最终沦为一纸空文。此后,1929年、1935年和1946年又有相关尝试,但均未成功。当年,国民政府曾三次谋划修建武汉跨江大桥,但因国力不济,这些计划均未能实施,最终不了了之。

巨大的技术难题

1935年,茅以升任处长的钱塘江大桥工程处,对武汉长江大桥桥址展开测量钻探,还邀苏联驻华莫利纳德森工程顾问团合作拟定建桥计划。该计划为固定式铁路公路联合桥,桥址在武昌黄鹤楼至汉阳莲花湖北刘家码头间,全长1932米,连同汉水铁路桥和引桥,工程需国币1060万元。为筹钱,曾想过桥收费、分期还本付息,但因集资难,最终搁置。

新中国成立后,铁道部成立武汉长江大桥技术顾问委员会,茅以升任主任委员,罗英、陶述曾、李国豪、张维、梁思成等为委员。

1955年5月下旬,铁道部召集全国桥梁专家和工程师,举行武汉长江大桥技术设计审查会,对技术设计、施工进度和总预算严格审查。7月18日,国务院批准相关报告,武汉长江大桥建设进入实施阶段。

工程启动时新中国刚成立,虽有苏联专家援助,但施工建设、试验和实施全靠我国专家摸索。

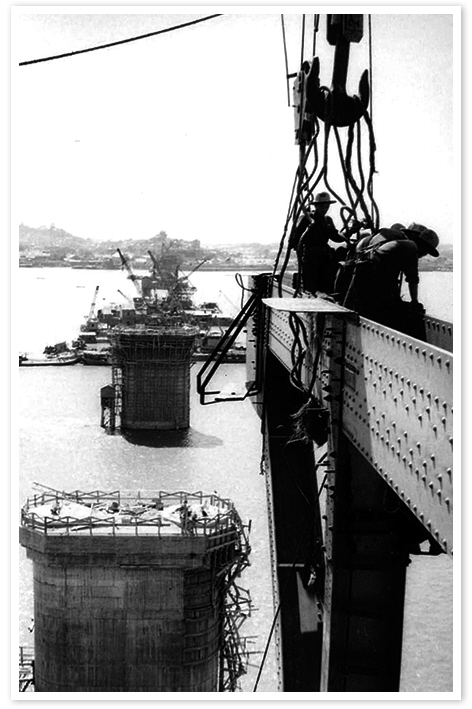

1955年7月,经大量试验,大桥正式施工。主桥及两端引桥由大桥局负责,两岸联络线及跨线桥等由汉阳工程段和铁道兵施工。施工获全国支持,海关桥梁工厂和沈阳桥梁工厂承担大跨度钢梁制造;湖北、武汉数十万干部群众到工地义务劳动,从干部到工人,都积极奉献,在恶劣环境下顽强拼搏,首次在长江上彰显中国人民的牺牲精神和英雄气概。

武汉长江大桥开始架梁

不过,施工不久,一道技术难题就摆在工程技术人员面前。深水建桥墩常用“气压沉箱法”:把大沉箱沉入江底,充高压空气排走江水,工人就能下到江底施工。1934年茅以升主持修建的钱塘江大桥用的就是此法。不过,该工艺安全极限是水下35米,长江武汉段汛期水深超40米,一年仅3个月能施工。此外,桥址7号墩处有断层,是碳质页岩夹燧石,软硬相近且断层挤压破碎,承载力仅0.9兆帕,沉箱需加大下沉。更麻烦的是,碳质页岩可能释放有害气体,工人易中毒,当时沉箱施工困难重重。

几代人的梦想终实现

对于沉箱施工遇到的难题,工程专家提出了创新方案:弃用气压沉箱法,改用钻孔深桩基础。他们借鉴苏联煤矿竖井施工法,用缆绳冲击钻机,悬吊十字形钻头反复起落,钢丝绳扭动带动钻头在岩石上旋转砸出圆孔。岩石破碎后,泥浆悬浮钻渣,定期用取渣筒清理。钻出深圆孔后,清除残渣,放入钢筋笼,灌注水下混凝土,让管柱与岩盘紧密结合,完成了当时世界最新的深水筑墩“管桩钻孔法”。

1956年10月,大桥各桥墩管柱下沉及向江底岩盘钻孔工作全部结束。1957年3月16日,桥墩工程竣工。大桥采用3联9孔等跨间支梁,用平衡悬臂拼装法从武昌、汉阳两岸同时向江中推进。钢梁由山海关、沈阳桥梁厂制造,钢材来自鞍山钢铁。1957年5月4日,钢梁顺利合拢,并举行庆祝大会。武汉长江大桥原计划投资1.72亿元,实际仅用1.38亿元;大桥本身原预算7250万元,实际花费6581万元。

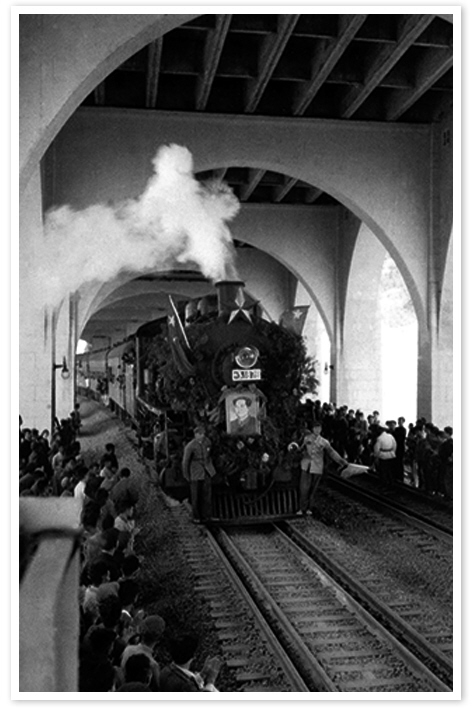

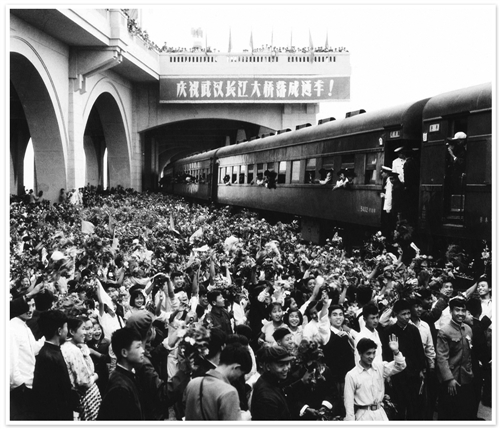

1957年10月15日,武汉长江大桥通车,举国欢腾。国人半个世纪的梦想成真,“一桥飞架南北,天堑变通途”。

武汉长江大桥铁路桥通车盛况

通车后,大桥经济效益显著。仅前5年,运输量就超8000万吨,缩短火车运输时间约2400万车小时,节约的货运费超过了整个工程造价。随着经济发展,大桥通过量不断增加,直接间接经济效益难以估量,在国民经济中发挥了无可替代的作用。

参考来源:新华网、中国网、共产党员网

来源: 江苏省科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏