提到季风,我们总会想到亚洲夏季的滂沱大雨、印度恒河平原的雨季农耕,或是我国南方 “梅雨” 时节的潮湿空气。季风就像地球气候的 “季节信使”,塑造着不同地区的生态与人类生活。但你是否好奇:如果地球没有陆地、没有山脉,变成一个被水完全覆盖的 “理想水球”,季风还会存在吗?它又会以怎样的形态运行?今天,我们就一起揭开这个 “水球地球” 的大气奥秘,看懂全球季风的本质。

一、理想水球:剥离干扰,看清大气环流的 “骨架”

真实地球的季风很复杂 —— 青藏高原会阻挡气流,太平洋与亚欧大陆的海陆温差会放大与延伸部分地区的季风降水范围与强度,甚至使同纬度带的另外一些地区降水稀少。而 “理想水球” 的设定,正是为了剥离这些干扰:没有陆地与海洋的差异,没有山脉的阻挡,只有均匀的水面、太阳辐射和地球自转。在这样的 “简化模型” 里,大气环流的形成逻辑会变得格外清晰。

1. 大气环流的 “双引擎”:热力与动力

大气环流的形成,离不开两个核心驱动力,就像飞机的双 “引擎”:

·热力引擎:赤道与极地的“温差热机”

赤道地区常年被太阳直射,地面接收的热量最多,空气受热后膨胀上升,形成 “赤道低压带”(想象热空气像气球一样往上飘);而极地地区阳光斜射,热量稀少,空气冷却后下沉,形成 “极地高压带”(冷空气像石头一样往下沉)。这种 “赤道热、极地冷” 的温差,推动空气在南北方向上流动,是大气环流的 “初始动力”——大气中的行星尺度热机。

·动力引擎:地球自转的 “偏向力”

如果地球不转,空气会直接从极地高压流向赤道低压,形成简单的 “单圈环流”。但地球自转会产生 “科里奥利力”(俗称 “地转偏向力”),让气流 “跑偏”:在北半球,气流会向右偏;在南半球,气流会向左偏。这种偏向力在赤道附近最弱(几乎不影响),在中高纬度地区逐渐增强,最终把半球内的“单圈环流” 掰成了更复杂的环流结构。地转偏向力是来自宇宙大爆炸时粒子运动膨胀力旋转分量的残余 [1]。

2. 八圈环流:理想水球的 “大气传送带”

在 “热力 + 动力” 的共同作用下,理想水球的大气环流形成了八圈环流—— 北半球 4 圈、南半球 4 圈,南北对称分布。以北半球为例,从赤道到北极,这 4 圈环流就像 4 条 “大气传送带”,有条不紊地输送热量和水汽:

(1)低纬环流(0°-30°N):哈得来环流

赤道上升的暖湿气流,在高空向北极方向流动,受地转偏向力影响逐渐右偏,到 30°N 附近时,气流完全成为西风与质量堆积并开始下沉,形成 “副热带高压带”(这也是真实地球中沙漠集中在 30° 纬度带的原因)。下沉的气流在近地面分成两支:一支向南流回赤道,形成 “东北信风”(常年稳定的风),完成低纬环流;另一支则向北流向中纬度。

(2)中纬环流(30°N-60°N):费雷尔环流

从副热带高压向北流的气流,在中纬度继续受地转偏向力影响,逐渐变成西南风,最终流向 60°N 附近。这里恰好遇到从高纬度南下的冷空气,北上的暖湿气流被迫抬升,形成 “温带低压带”(多气旋和降雨)的极锋。抬升的气流在高空向西南方向流动,回到 30°N 附近下沉,完成中纬环流,也称为“费雷尔环流”。

(3)极地外环流(60°N-70°N):高纬环流

温带低压带抬升的气流,在高空向北极方向流动时逐渐偏转为西南风,到 70°N 附近下沉,形成近地面的 “副极地东北风”,流向 60°N 的温带低压带,完成极地外环流,称为“高纬环流”更合适。

(4)极地内环流(70°N-90°N):极地环流

70°N 附近下沉的气流在近地面向北极流动(受地转偏向力影响成西南风),到达北极附近后辐合上升,高空气流再流回 70°N 附近下沉,完成极地内环流,可称为“极地环流”。

南半球的 4 圈环流与北半球完全对称,只是气流偏向方向相反(向左偏)。这“八圈环流”就像大气的 “骨架”,为全球季风的形成搭建了基础。“八圈环流”已经被大气再分析资料所证实 [2]。

二、理想水球上的全球季风:从 “无” 到 “有” 的秘密

季风的核心是 “季节变化”—— 不仅是风向随季节反转,更有降水的 “干湿转换”(比如夏季多雨、冬季少雨)。在理想水球上,季风的存在与否,关键取决于一个细节:地球自转轴的倾斜。

1. 没有倾斜的地球:无季风的 “永恒赤道雨带”

如果地球自转轴与公转平面垂直(没有倾斜),太阳会永远直射赤道,赤道低压带也会固定在赤道上,降水永远集中在赤道附近(每天降水量都超过 4 毫米),中高纬度的高低气压带位置也不会变化。这时,纬度带风向稳定、降水均匀,没有 “季节转换”,自然就没有季风。

2. 倾斜的地球:季风带的 “诞生”

真实地球的自转轴与公转平面呈 66.5° 倾斜(这也是南北极圈的由来),理想水球同样如此。这种倾斜让太阳直射点在南北回归线之间季节性移动,带动赤道低压带、温带低压带跟着 “南北漂移”—— 就像太阳是 “指挥家”,高低气压带是 “乐队”,跟着节奏南北移动。正是这种 “漂移”,催生了全球季风带。

根据 “日降水量 4 毫米” 的干湿标准(日降水量>4 毫米为 “湿季”,<4 毫米为 “干季”)[3],理想水球上的全球季风带可分为两类:热带季风带和温带季风带,共 6 条(2 条热带 + 4 条温带)。

(1)两条热带季风带:赤道两侧的 “干湿交替区”

赤道附近 10° 纬度范围内(比如北纬 10° 到南纬 10°),每天降水量都超过 4 毫米,全年潮湿,被称为 “赤道湿润带”(可以理解为 “永恒雨季”),不属于季风带。

而在赤道湿润带之外,北纬 10°-20°、南纬 10°-20° 的区域,会出现明显的 “干湿交替”:当赤道低压带(也称 “赤道辐合带”)北移时,北纬 10°-20° 迎来暖湿气流,进入湿季;当赤道低压带南移后,这里被干冷气流控制,进入干季。南半球的 10°-20° 区域也是如此,只是季节相反。这两个区域,就是理想水球上的 干湿交替“热带季风带” [4]。

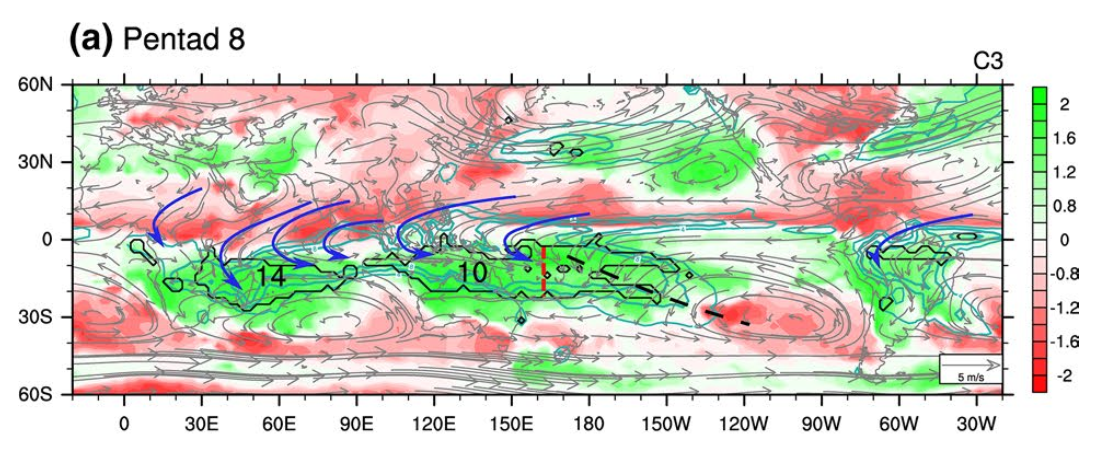

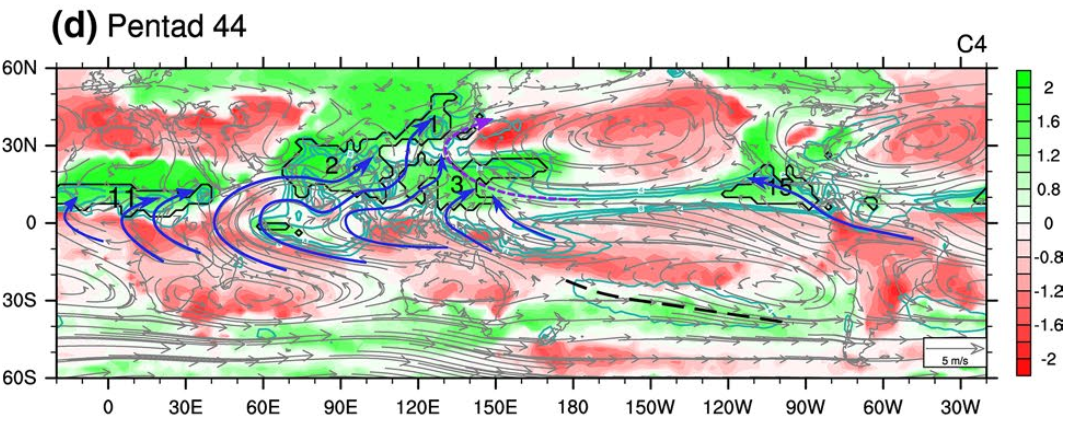

热带季风带的风向也会随季节反转:湿季时,气流从赤道吹向季风带(北半球为西南风,南半球为西北风);干季时气流方向反过来(北半球为东北风,南半球为东南风)。而赤道湿润带就像 “水汽仓库”,热带季风带的湿季降水,正是来自这里的水汽被越赤道气流输送而来的结果 [5][6],如北半球第8候的冬季风和第44候的夏季风,越赤道气流方向相反。

(2)四条温带季风带:中高纬度的 “弱季风区”

在南北纬 60° 附近,有一条 “温带低压带”—— 这里是中纬环流与高纬环流的交汇区(也称为极锋),气流辐合上升,形成常年降水峰值带。随着太阳直射点的季节移动,温带低压带也会南北移动,带动其两侧出现 “干湿交替” 和 “风向反转”的区域,形成 “温带季风带”。

由于温带地区的太阳辐射季节差异比热带小,水汽含量也更少,温带季风带的降水强度、干湿差异都远小于热带季风带,属于 “弱季风区”。但从定义上看,它们依然是全球季风的重要组成部分:北半球温带低压带的南北两侧(大约北纬 50°-58°和北纬 62°-70°)各有一条,南半球也有两条,共四条温带季风带。

三、理想模型的意义:看懂真实地球的季风本质

或许有人会问:“水球地球是虚构的,研究它有什么用?” 其实,这个理想模型就像一把 “钥匙”,帮我们抓住了全球季风的 “本质逻辑”——季风的核心驱动力,是太阳辐射纬度差异的季节变化(热力),以及地球自转偏向力(动力) 。

真实地球的季风虽然受海陆分布、山脉地形影响(比如亚洲季风因青藏高原和海陆温差更显著),但本质上依然遵循 “热生风、风生雨” 的规律:太阳辐射差异导致热量不均,形成气流运动(热生风);气流携带水汽,在辐合上升处形成降水(风生雨);地球自转让这一切呈现出纬度带状分布,并随季节变化。

从理想水球的 “6 条季风带”,到真实地球的 “亚洲季风、美洲季风、非洲季风、澳洲季风”,我们看到的不仅是气候的多样性,更是地球大气运动的统一规律。理解了这个规律,我们就能更清晰地认识:为什么有些地区雨季多发洪涝、干季热浪少雨?为什么不同纬度带的变暖会改变季风的强度与时间?为什么青藏高原西侧的热带季风带中断,而东侧的东亚热带季风向北延伸?[7]

未来,随着气候观测技术的进步,我们对全球季风的认识会不断深入,但 “理想水球” 这个简化模型,永远是理解这一切的起点 —— 它让我们透过复杂的表象,看到了地球大气最本真的运行逻辑。

参考文献

[1] Qian WH (2024) The essence of gravity is the expansion tendency of the universe after the Big Bang. J Modern Physics, 15:804-849.

[2] Qian WH, Wu KJ, Liang HY (2016) Arctic and Antarctic cells in the troposphere. Theor Appl Climatol, 125: 1-12.

[3] Qian WH, Yang S (2000) Onset of the regional monsoon over Southeast Asia. Meteorol Atmos Phys 75 (1–2): 29–38.

[4] Qian WH (2000) Dry/wet alternation and global monsoon. Geophys Res Lett 27(22): 3679–3682.

[5] Qian WH, Deng Y, Zhu YF, Dong WJ (2002) Demarcating the worldwide monsoon. Theor Appl Climatol 71(1–2): 1–16.

[6] Qian WH, Jiang N (2015) The global monsoon definition using the difference of local minimum and maximum pentad precipitation rates associated with cross-equatorial flow reversal. Theor Appl Climatol 124(3): 883–901.

[7] Jiang N, Qian WH, Leung JCH (2016) The global monsoon division combining the kmeans clustering method and lowlevel crossequatorial flow. Clim Dyn 47: 2345-2359.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏