作者:王 芳 中国人民解放军总医院第七医学中心

审核:罗永春 中国人民解放军总医院第七医学中心 副主任医师

一、始于“颜值”

我们认识胆结石往往从“一张不明白的纸”开始:体检的B超结果提示有“顽石”隐藏在你的身体内作恶。这些“顽石”有的是单发、有的显示多发、有的提示泥沙样,同样是结石,怎么差别这么大呢?

二、刨根问底

都说“胆汁的祖上乃是肝细胞”,这是因为胆汁虽然名字带一个“胆”字,实际却是由肝细胞分泌,只是存储在胆囊中。胆汁是一种消化液,其中97%是水,3%是其他有机和无机成分,一些有机成分如胆色素、胆固醇、钙离子等,如果在胆汁中析出,长时间凝集成固体物质,就会形成结石。停留在胆管中的称为胆管结石,停留在胆囊内的称为胆囊结石。

图1 版权图片 不授权转载

三、石成于汁

结石的形成过程其实不难理解,就是胆汁的成分析出、沉积。举个例子:假如一杯水能溶解半勺盐,若水量不变,盐加量,那么盐就溶解不彻底,进而析出盐粒;若水量减少,盐量不变,盐也无法完全溶解,也会被析出。由此可见,如果胆汁中的胆红素增多,就容易析出胆红素结石;如果胆汁中的胆固醇过多,就会析出并形成胆固醇结石;若作为溶剂的胆酸盐及黏液减少,也会促使胆汁的成分析出。

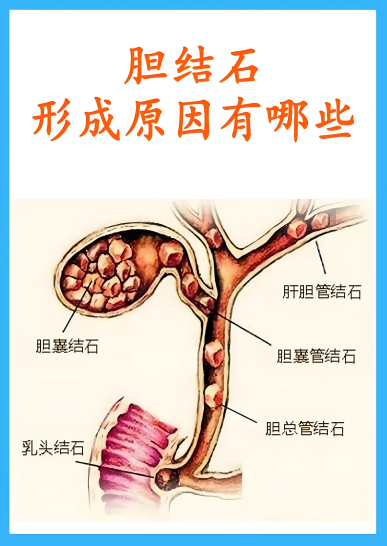

图2 版权图片 不授权转载

另外,感染和胆道蛔虫可将大量细菌带入胆道系统,引起胆道感染,使得胆汁稳态变化,日积月累,就会形成结石。

据统计,我国的胆囊结石发病率高达10%。其中女性多于男性,40岁后发病率随年龄增长而增高。前者与女性体内的雌激素会升高胆固醇水平,且孕激素会抑制胆囊收缩、影响胆汁排出有关。形成胆囊结石之后,患者经常会出现上腹痛,反复发作胆囊炎、胆绞痛等。

四、扒开迷雾

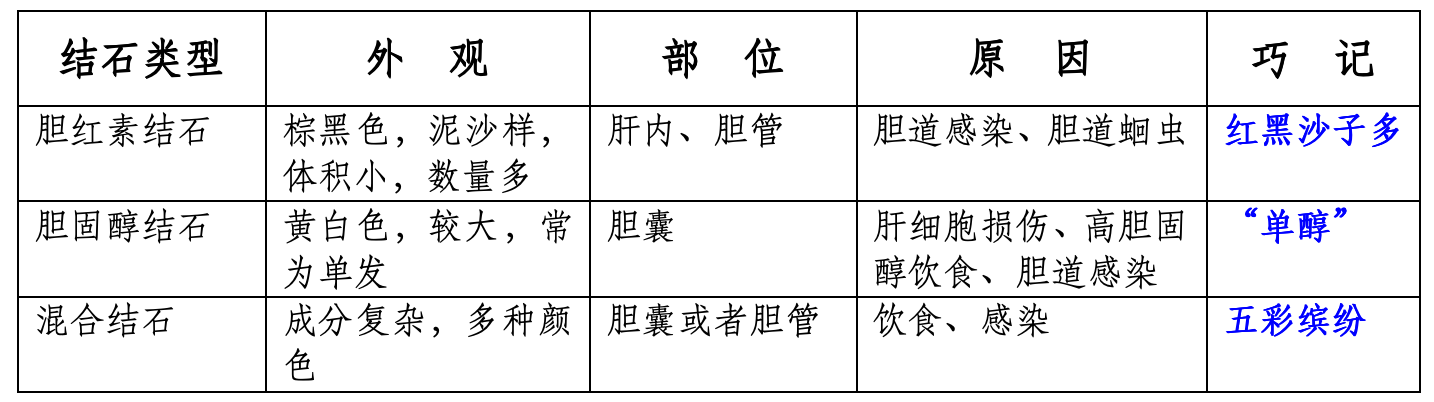

图3 版权图片 不授权转载

“石”来九稳

1.喜静少动:俗话说:“流水不腐,户枢不蠹。”有些人运动和体力劳动少,天长日久,其胆囊肌的收缩力必然下降,胆汁排空延迟,容易造成胆汁淤积,进而胆固醇结晶析出,为形成胆结石创造了条件。

2.体质肥胖:平时爱吃高脂肪、高糖、高胆固醇的饮品或零食的人易出现胆结石。肥胖是形成胆结石的重要基础。近年来,胆固醇结石的发病率明显增高,占各类结石总发病率的50%。

3.不吃早餐:现代许多人因赖床或减肥而不吃早餐,殊不知,长期不吃早餐会使胆汁浓度增加,为细菌繁殖提供条件,容易促进胆结石的形成。如果保持吃早餐的习惯,可促进部分胆汁流出、更新,降低胆囊中胆汁的黏稠度,进而降低患胆结石的风险。

4.餐后久坐:当人呈一种蜷曲体位时,腹腔内压增大,胃肠道蠕动受限,不利于食物的消化、吸收和胆汁排泄。饭后久坐影响胆汁酸的重吸收,致胆汁中胆固醇与胆汁酸的比例失调,胆固醇易沉积下来。

5.肝脏疾病:这与肝硬化患者对雌激素的灭活能力降低有关。当人体对雌激素的灭活能力降低,其体内的雌激素水平就会升高,再加上肝硬化患者的胆囊收缩功能低下、胆囊排空不畅、胆道静脉曲张及血液中胆红素水平升高等多种因素,可促进胆结石的形成。

6.遗传因素:基因在明确胆结石危险性方面显然起着重要作用。胆结石在胆固醇胆石症患者的近亲中更易发生,需要尽早预防和注意。

六、药物治疗

如果结石排除不畅,导致了胆绞痛,则需使用解痉药和镇痛药;如果胆结石经常伴有感染,则抗生素治疗也是必不可少的。患者在服用溶石类药物,如熊去氧胆酸(只对胆固醇结石有效)期间,需要定期复查超声,查看结石变化情况。

七、手术治疗

1.保胆取石:适用于结石数量少,胆囊功能良好,无炎性改变,结石直径

2.胆囊切除:适用于结石数量多,胆囊壁增厚>3mm,慢性胆囊炎。

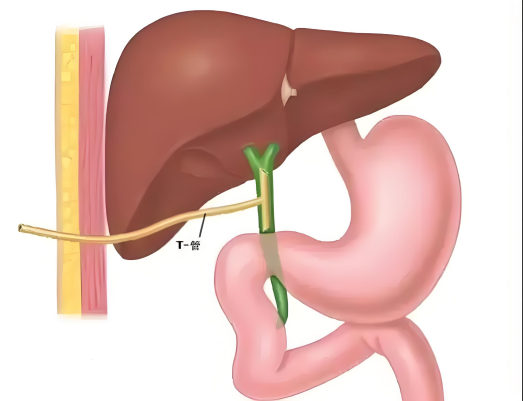

3.胆管结石引流:若结石卡在胆总管,则需进行切开取石,且胆总管恢复期间要使用T型橡胶管进行体外引流,2个月左右进行拔除。

此外,若结石直径>3cm,长期刺激胆囊壁,易诱发胆囊癌变。因此,一旦发现胆结石,需及时就医,并制定合适的治疗方案。

图4 版权图片 不授权转载

总之,我们需根据胆结石的形成原因,在日常生活中有针对性地避开其好发因素,尽力做到防、查、治,就能够不再“心惊胆寒”。

【参考文献】

[1]王谦,高维娟. 病理学(第四版)[M]. 科学出版社,北京,2018.

[2]中国医师协会内镜医师分会内镜微创保胆专业委员会. 内镜微创保胆手术指南(2015版)[J]. 中国内镜杂志,2016,22(8):111-112.

[3]中国医师协会内镜医师分会内镜微创保胆专业委员会. 内镜微创保胆手术治疗胆囊良性疾病专家共识(2018版)[J]. 中国内镜杂志,2018,24(9):106-112.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会