我是浙江大学植物学博士黄方亮,长期从事科研支持与科学普及工作,曾指导学生团队在国际基因工程设计大赛中荣获金奖。今天将带领大家一同探索基因科学的世界——从“认识基因”的基础开始,逐步走向“生命编辑”的前沿,并进一步探讨基因技术的应用与其所涉及的伦理边界。这串决定生命本质的密码,正在深刻改变我们对世界的理解和认知。

01认识基因:生命密码的层层解密

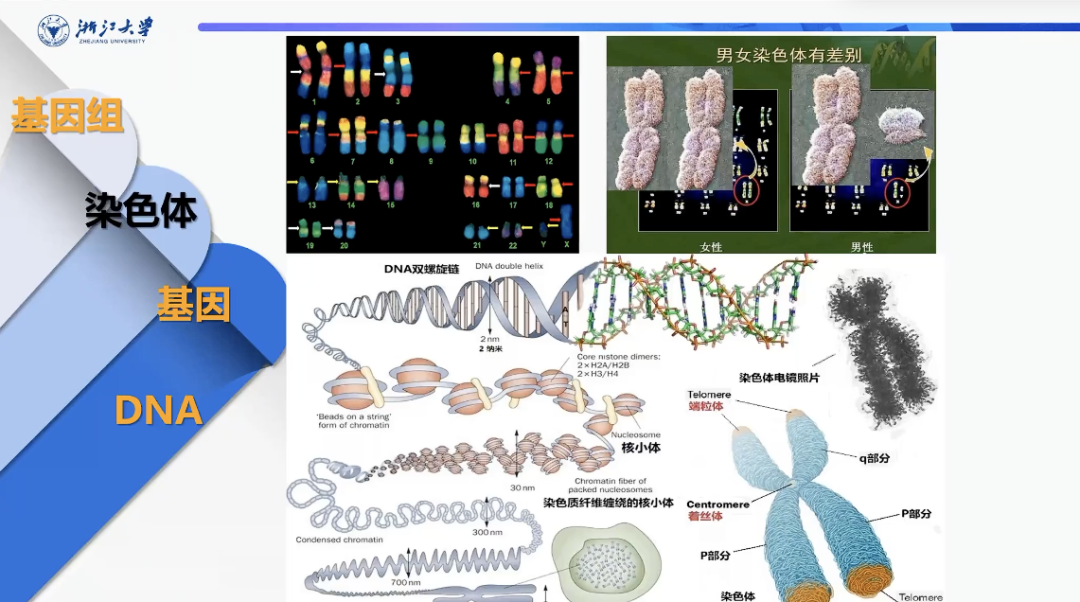

要理解基因,首先需要明确几个基本概念:染色体、基因组、DNA与基因。通常所说的人类23对染色体,是指存在于细胞核内、易被染色剂(尤其是荧光染料)标记的遗传物质载体。借助冷冻电镜等先进技术,可以清晰观测到其形态与大小——例如,男性第23对染色体中,比女性多了一个Y染色体,这也意味着男性比女性多携带了数十个特有基因。

染色体经过高度压缩,其核心成分即为DNA双螺旋结构。我们已知DNA由四种碱基(A、G、T、C)构成,而基因则是指其中具有特定功能的DNA区段。一个染色体可承载数百至数千个基因,它们如同“生命指令”,调控生物体的生长、发育及各项功能。需要指出的是,染色体末端的“端粒”结构起到保护染色体完整性、防止细胞衰老、控制细胞分裂的作用,其长度随细胞分裂逐渐缩短。尽管有观点认为药物可能延缓端粒损耗,但该领域仍存在科学争议,目前尚未形成明确共识。

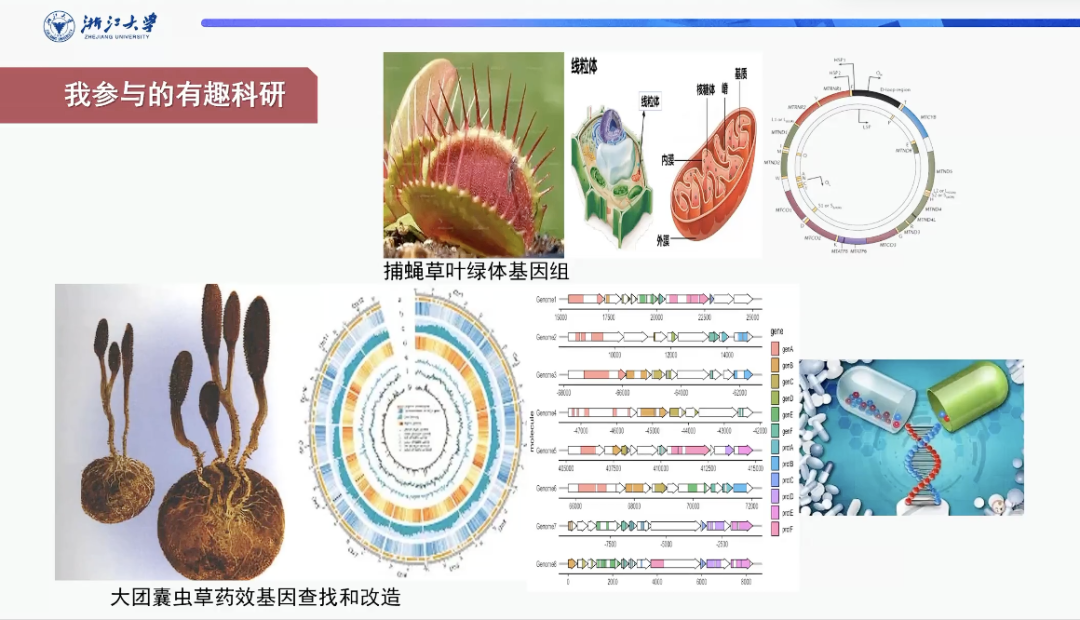

我们课题组曾开展两项研究,有助于更具体地理解基因的功能:

其一是捕蝇草的进化适应机制。与一般植物依赖光合作用不同,捕蝇草可通过捕食昆虫获取养分。基因检测显示,在其叶绿体基因组中,多个与光合作用相关的基因已发生退化——这一现象正是基因随物种生存策略发生适应性变化的直接证据。

其二涉及大团囊虫草的药用基因挖掘。作为传统中药材,我们采用全基因组测序与人工智能分析相结合的方法,从其数万个基因中筛选到多个与药用成分合成相关的关键基因。目前,正尝试将这些基因导入真菌体系,通过微生物发酵技术实现药用成分的大规模生产,以期在降低成本的同时缓解野生资源匮乏的问题。

02基因编辑:改写生命的“工具库”

认识基因之后,如何“编辑”它成为关键。很多人对“基因编辑”的印象停留在科幻作品中,但实际上,这项技术已走进实验室,甚至开始应用于实际场景。

先给大家做一个小测试:金鱼长树叶、老鼠发荧光、鸡蛋含番茄、苹果含蛋糕——哪一个是真实的基因编辑成果?

答案是“发光老鼠”。那些看似新奇的组合多是合成图像,而发光老鼠是科学家将荧光蛋白基因转入胚胎后培育的,其核心作用不是“好看”,而是通过荧光定位,判断目标基因在老鼠体内的表达部位(比如耳朵、尾巴或眼睛),为基因功能研究提供直观依据。

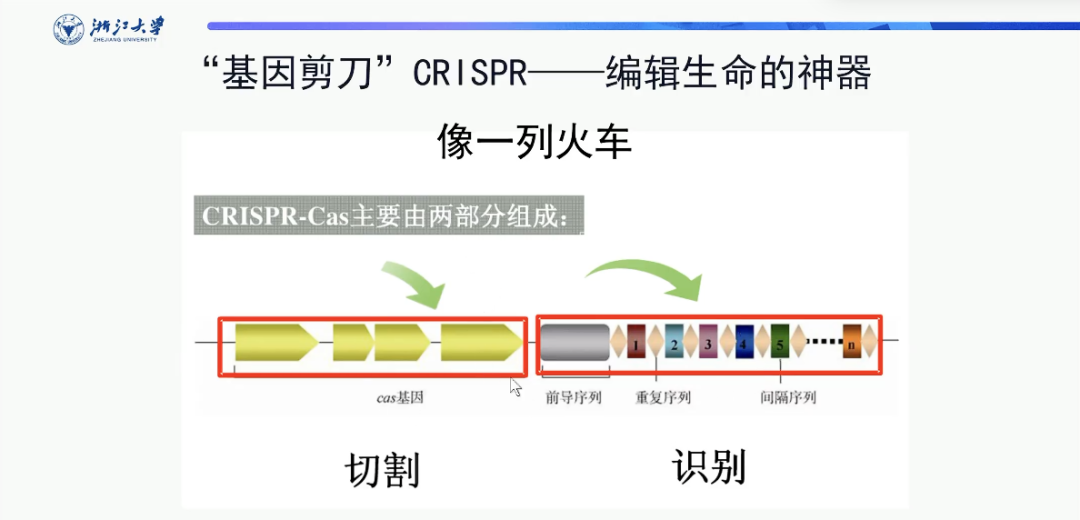

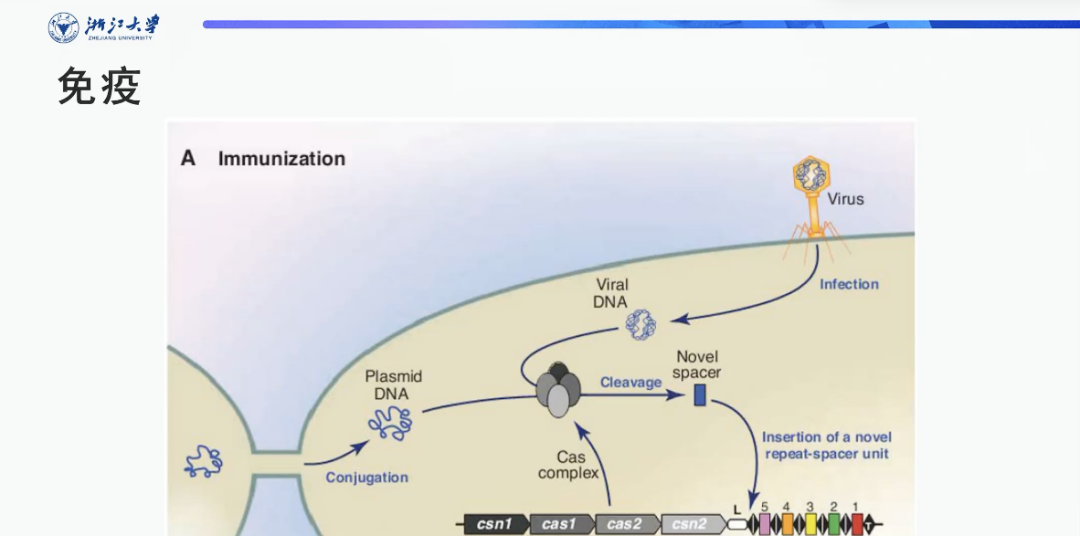

目前比较热门的基因编辑技术是CRISPR-Cas9,这项技术的灵感来自细菌的“免疫系统”:当细菌被病毒侵染后,会将病毒的DNA片段整合到自身的CRISPR序列中;若再次遇到同类病毒,CRISPR-Cas9系统会识别并切割病毒DNA。科学家利用这一原理,设计出“定位-切割-插入”的编辑流程:先通过特定序列定位染色体上的目标位点,再用Cas9蛋白切开双链,最后插入我们需要的基因片段。

这项技术的精准性极高,不仅可用于植物、微生物,还能编辑动物胚胎——但这也带来了后续的伦理争议。

03基因科普:让科学走进生活

基因科学不仅限于实验室基础研究,更已广泛应用于日常生活多个领域。近年来,我所参与的科普工作始终致力于让公众切实感受到“基因科学就在身边”,具体实践包括以下方面:

1.物种鉴别

在天目山带领青少年观察昆虫时,若遇到无法辨识的物种,我们采用“DNA条形码”技术——即通过为生物特定基因序列建立独一无二的“分子身份证”,从而实现快速物种鉴定。该项技术同样适用于食品安全领域,例如精准鉴别三文鱼、牛肉等产品是否以次充好。

2.趣味科研实践

在面向中小学生举办的生物科学竞赛中,曾有学生提出“澳洲龙虾、小龙虾与对虾之间的亲缘关系”疑问。我们指导学生提取这三种虾的特定基因序列,利用专业软件进行分析并构建系统发育树,以基因数据科学解答物种间的亲缘距离。另有学生对家中久存酒类滋生出的“酒虫”产生好奇,我们通过基因检测确定微生物种类,从而解释“密闭环境中生物来源”的问题。

3.简易实验教学

中学教师培训工作坊中,我们演示如何利用生活常见材料(如盐、洗洁精)提取水果DNA,展示DNA粗提方法;同时深入介绍基因复制实验(PCR)技术原理——通过94℃变性、54℃退火、72℃延伸的循环过程,可在1小时内将目标基因片段扩增上亿倍,为后续研究提供充足样本。

此外,我们曾与加拿大Symbiota实验室、美国Gene Space等国际机构合作,开展多项创新科普项目:例如利用荧光细菌在LED灯下创作生物艺术图像,融合科学性与艺术性;参与众筹采样计划,深入偏远山区采集珍稀物种基因,共建开放共享的基因数据库——这一切均使基因科普传播更具生动性与人文温度。

04基因伦理:技术发展的“边界线”

基因技术的飞速发展固然令人振奋,然而“技术上可行”并不意味着“伦理上正当”,恪守伦理边界始终是不可逾越的底线。

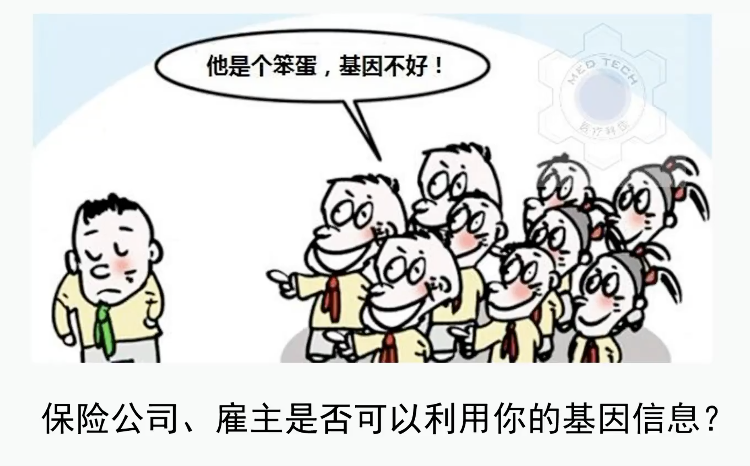

2018年国内某位教授的“基因编辑婴儿”事件即为典型例证:若干家庭因父亲感染艾滋病,担忧子代遭受传染,委托其团队在胚胎阶段对HIV相关基因进行编辑,意图使婴儿获得先天抗性。然而,该操作未经国家相关部门审批,严重违背医学伦理准则,教授本人也因非法行医罪承担刑事责任。该事件的核心争议在于,胚胎基因编辑目前仍存在重大不确定性。一方面,技术安全性尚未完善,编辑过程中可能发生“脱靶效应”,意外破坏其他重要基因,从而带来难以预见的健康风险;另一方面,此类操作可能引发诸如“基因歧视”和“设计婴儿”等深远的社会伦理问题。若基因信息遭到滥用,携带某些被污名化基因型的个体将面临更严峻的社会融入障碍。

除人类生殖编辑之外,基因伦理还涵盖多个重要维度。在数据隐私方面,人类遗传信息的保护已成为国际关注焦点,多国均已立法限制基因数据跨境流动,防范其被用于生物武器开发等非和平用途。在生态安全层面,若对物种基因进行任意编辑而未受严格约束,可能扰乱自然进化进程,甚至引发生物多样性丧失或物种灭绝。正因如此,基因技术治理亟需科学界、社会各界与政府管理部门共同参与,通过广泛对话构建明确的规范与法律边界。

05关于基因的几个常见疑问

最后,结合大家关心的问题,再补充几点说明。

1.转基因植物油是否安全?

早期的转基因作物以抗虫特性为主,通常会转入对昆虫具有毒性但对人体无害的基因。这类毒性蛋白通常针对昆虫特有的生物学路径,并在植物的叶片等部位表达,因此在榨油过程中几乎不会残留于成品中。如今的转基因技术已更为精准,往往仅引入抗病、高产或抗逆等优良农艺性状的基因,进一步增强了其安全性。我国对转基因食品实施严格的安全评价与监管制度,所有批准上市的转基因产品均经过系统的科学评估,消费者可放心食用。

2.人工智能与基因技术如何结合?

人工智能与基因科学的交叉融合已成为当前前沿研究的重要方向。例如,在研究药用真菌大团囊虫草时,我们利用人工智能算法从上万个基因中高效筛选出可能与药用价值相关的候选基因,将研究效率提升数倍。此外,像AlphaFold这样的人工智能工具,能够快速准确预测蛋白质的三维结构——过去需耗时数年才能完成的验证工作,如今仅需数周即可完成,极大加快了科研进程。

3.盐碱地水稻是否依赖基因技术?

当前使水稻适应盐碱环境的途径主要有两种:一是通过基因编辑技术,将耐盐碱基因导入普通水稻品种;另一种则是在盐碱地种植的水稻中筛选出高产性能优良植株,再通过遗传学方法反向鉴定其抗逆相关基因。值得强调的是,这些外源或筛选出的基因多在根、叶等组织中表达,并不会在水稻籽粒(即大米)中积累,因此食用安全性可以得到充分保障。

基因科学犹如一柄“双刃剑”:它既帮助我们揭示生命演化的深层机制,推动疾病治疗与作物改良,也可能因技术滥用而引发伦理与社会风险。但无论如何,这项技术的发展必须以“敬畏生命、恪守伦理”为前提。希望通过今天的分享,能增进公众对基因科学的理解,也期待未来有更多人参与到科普行列中,共同探寻生命奥秘的无限可能。

(本文作者:黄方亮,浙江大学植物学博士)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二