提到3D打印,不少人先想到街头定制的塑料小玩具,但这项技术的功用远不止于此。

3D打印的学名为“增材制造”,像用积木搭房子般,通过喷头、激光、紫外线等“工具”沿固定轨迹运行的方式将材料层层叠加,从数字模型“长”出立体实物,颠覆了传统“减材制造”的加工思路。如今,这项“生长魔法”已从玩具摊延伸到生活的方方面面,甚至改变了我们对多个领域的认知。

消费领域

从“专属玩具” 到 “个性穿戴”

(一)定制玩具:把手绘稿变成实物

3D打印最贴近大众的场景,或许是为孩子打造专属玩具。家长只需将孩子涂鸦的卡通形象通过AI建模上传给打印机,打印机就能将三维模型转化为立体实物;针对过敏体质儿童,还能选用无甲醛的环保树脂,避免传统塑料玩具的健康隐患。甚至有品牌推出“成长纪念玩具”,根据孩子不同年龄段的身高、喜好调整造型,比如将幼儿园的手工作品扫描打印成放大版摆件,让童年记忆有了可触摸的形态。

(二)3D打印鞋:1克重的轻盈革命

玩具之外,3D打印在日常穿戴领域也玩出了新花样。四川博理智能公司推出的3D打印拖鞋,重量仅1克却能承受成年人的体重,鞋底的蜂窝状晶格结构既透气又防滑,彻底颠覆了传统制鞋的“剪裁-缝合”逻辑。更贴心的是,它能根据脚型数据定制弧度,比如为扁平足人群调整足弓支撑高度,让鞋子从“批量生产”变成“量身适配”。

(三)个性首饰:把专属符号戴在身上

如果说鞋子追求实用,那3D打印首饰则主打 “独一无二”。在2025世界机器人大会上,某科技公司展示了Y3K美学套装:用树脂打印的透明光感头纱,与镂空圆片串联出轻盈质感;通过3D建模一体成型的金属风服装与未来感包包,将“复古未来”的潮流畅想变为现实。

建筑领域

从打印零件到盖起房子

当3D打印从“小而美”的日常物件,转向“大而实”的基础设施建设,其颠覆性更显突出。2018年上海桃浦中央公园的3D打印景观桥,整个桥体由打印机分段打印后拼接,安装仅需半天,全程零建筑垃圾。成都驿马河的流云桥更是将技术与艺术结合,是全球最长的高分子3D打印景观桥,用耐候性材料打印出流畅的曲线造型,即便经过多年户外日晒雨淋,机械性能仍保持完善。

3D打印景观桥

医疗领域

为身体定制 “修复零件”

如果说3D打印为生活空间搭建了新框架,那它在医疗领域则为生命健康筑起了“修复屏障”。从常见的烤瓷牙到复杂的骨骼修复,这项技术正成为精准的“人体工程师”。

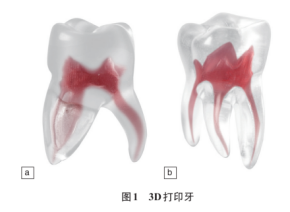

在牙科领域,3D打印已深度应用于牙体牙髓病治疗:中山大学附属口腔医院的医生会先扫描患者的颌骨与牙齿,3D打印出1:1的模型,在模型上精准设计牙槽窝形态,再配合机器人完成牙齿移植手术,解决了传统手术中“移植牙与牙槽窝贴合度不足” 的难题。制作烤瓷牙时,3D打印的陶瓷牙冠比手工制作精度更高,边缘误差小于0.1毫米,能完美贴合牙龈轮廓,减少后续不适。

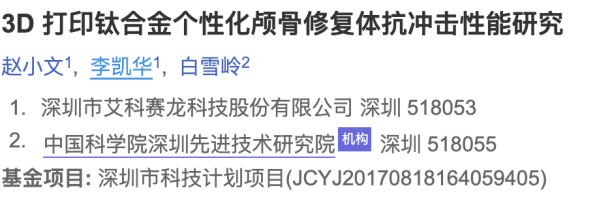

更令人惊叹的是骨骼修复。中科院团队曾为颅骨缺损患者打印钛合金颅骨,通过患者头部CT数据建模,让打印出的颅骨与原有骨骼无缝衔接;四川华曙图灵公司研发的3D打印椎间融合器,仅小拇指大小却布满300-800微米的晶格孔洞,能引导骨骼自然生长融合,已成功用于椎间盘置换手术。

航空航天

打印火箭的 “心脏零件”

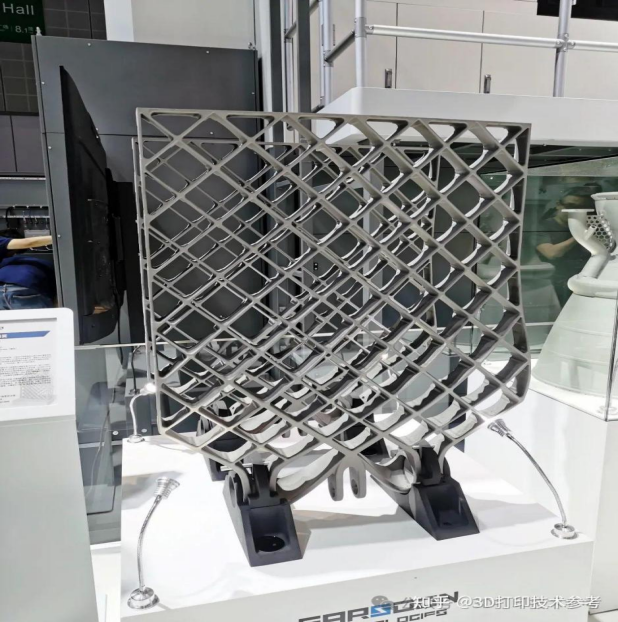

从贴近生活的医疗修复,到探索宇宙的航空航天,3D打印的技术边界还在不断拓展。在航空航天领域,传统工艺难以加工的复杂零件,用3D打印能轻松实现“一体成型”。在川渝增材制造产业大会上,一体成型的航空发动机叶片、航天器复杂换热器等零件惊艳亮相:这些零件上的镂空流道、精密晶格结构,用传统切割工艺根本无法完成,而3D打印通过金属粉末层层叠加,既能保证强度,又能实现最大化轻量化。

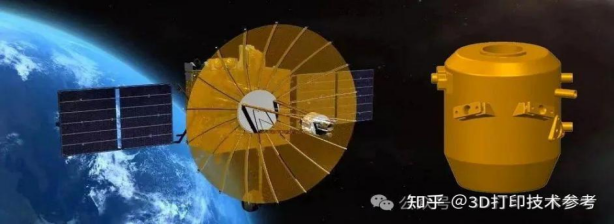

2024年4月,航天六院将我国首个3D打印卫星贮箱用于探月工程,标志着3D打印技术在太空在轨应用方面的进一步发展。

华曙高科3D打印的火箭蜂窝式格栅翼

我国探月工程实现首次实现3D打印贮箱在轨应用

文物领域

用科技修补“千年时光”

在推动科技发展的同时,3D打印也在守护历史,为千年文物续写生命篇章。2012年电影《十二生肖》中,成龙佩戴的三维扫描手套曾让人惊叹:轻轻触碰兽首就能采集数据,瞬间复刻出一模一样的复制品,这在当时还是科幻场景;而如今,这样的技术已成为文物修复师的日常工具。

敦煌莫高窟的壁画残片,经三维扫描后,打印机能复刻出与原壁画纹理、色泽完全一致的补片,补片边缘的“渐变过渡”设计,让修复处与原有画面无缝融合;秦始皇陵的陶俑碎片,通过数字建模拼接后,用与原陶土成分一致的材料3D打印缺失部分,避免了传统“黏合修补”可能造成的二次损伤。故宫博物院用它“复制历史”:将珍贵的青花瓷器扫描后,打印出等比例复制品供游客参观,既保护了原件,又让普通观众能近距离感受文物细节。

食品领域

实验室里“长”出的大黄鱼

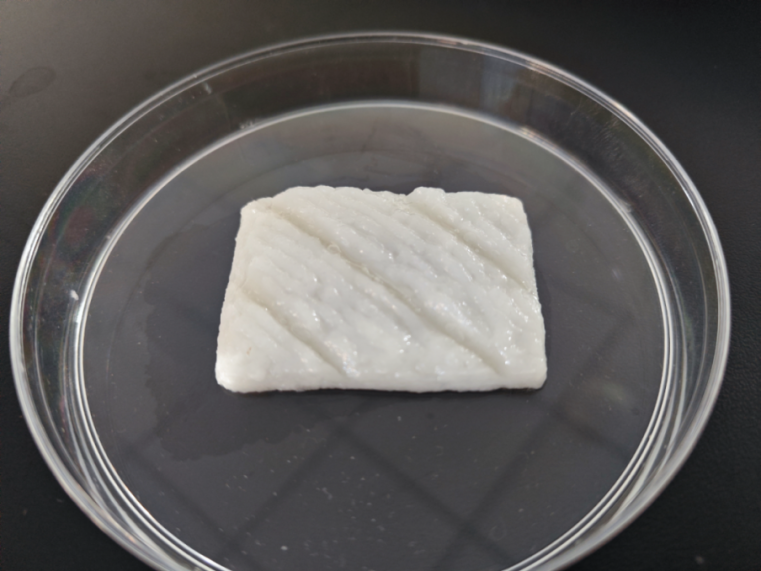

3D打印既能守护过往、助力尖端,也悄悄走进了我们的餐桌,用科技重构“吃”的可能。你敢吃打印机“吐”出的鱼肉吗?中国科研团队已让这一想法成为现实。

中国海洋大学薛长湖院士团队先用大黄鱼的肌卫星细胞和脂肪干细胞,研发出可食用的“细胞小房子”,以鱼明胶为原料的大孔微载体,这些布满蜂窝状孔洞的微球能为细胞提供生长空间,让两种干细胞的数量分别增加499倍和461倍。随后,团队将增殖后的细胞整合进“生物墨水”,用3D打印出的培育鱼肉,口感与真大黄鱼高度相似。

更令人振奋的是,浙江大学刘东红教授、陈军教授牵头团队联合大连工业大学朱蓓薇院士团队,进一步实现突破:耗时17天成功合成国内首例厘米级细胞培养大黄鱼组织仿真鱼排。最终成品的硬度、弹性等指标与真鱼几乎一致。

未来

从日常到前沿:3D 打印的未来已来

2024年我国增材制造产业营收达530亿元,同比增长32.5%,近5年复合增长率达26%,产业规模连续五年稳居全球第二位。这组来自中国增材制造产业联盟(2025年9月川渝增材制造产业协同发展大会权威测算)的数据,印证了3D打印的快速发展:从消费领域的玩具、穿戴,到建筑、医疗、航空航天,再到文物修复、食品制造,它已渗透国民经济39个行业大类,几百款3D打印医疗器械通过注册,消费电子领域年产打印手机铰链超千万级。

或许未来某一天,我们的早餐是3D打印的个性化营养粥,穿的是量身定制的打印服装,住的是环保打印房屋,身上的植入物是打印的人体组织。3D打印的魔力,正在于打破“玩具摊”的刻板印象,将一个个“不可能”变成“日常”,重新定义我们与制造、与生活的关系。

审核专家:王紫慕,浙江工业大学机械工程学院3D打印实训课授课老师

撰稿:朱冰睿 DeepSeek

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二