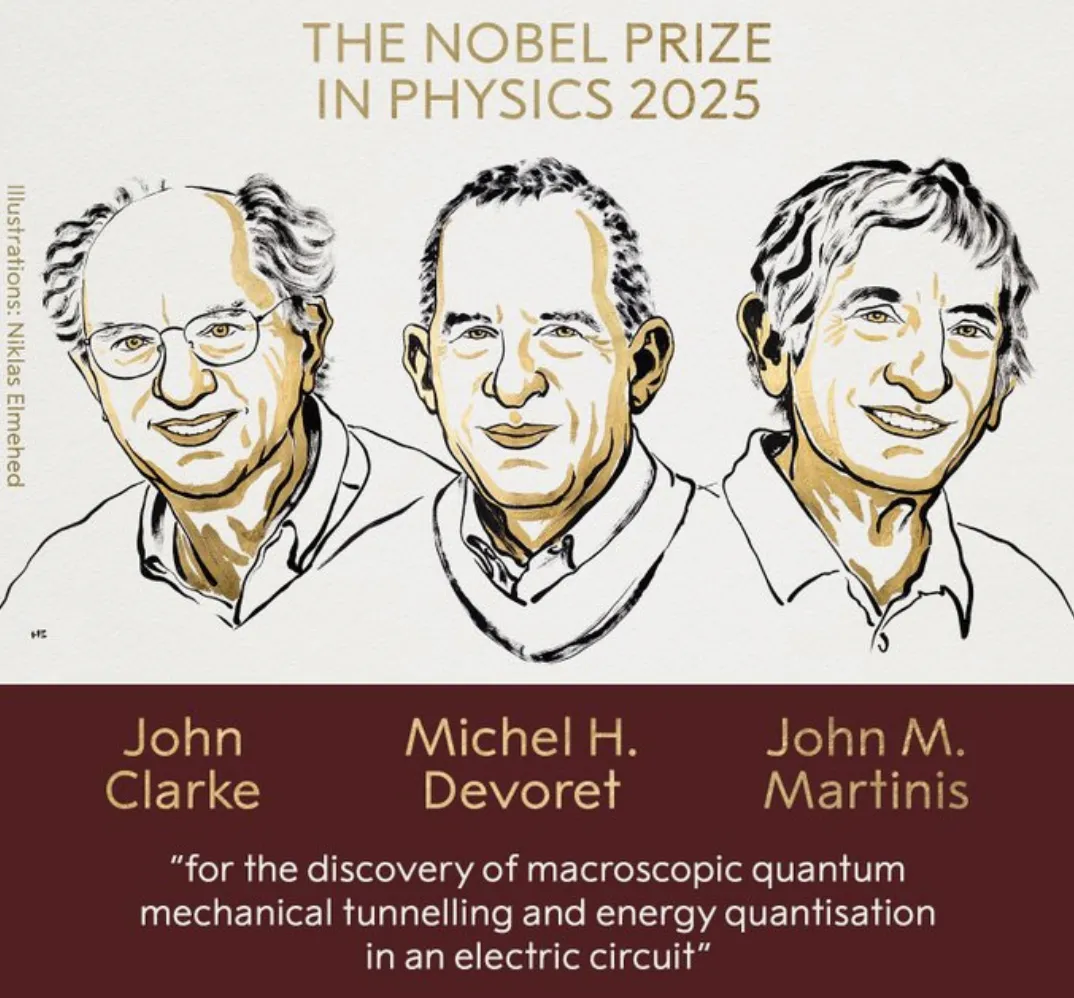

作为全球科学界权威奖项,诺贝尔物理学奖历年获奖成果均标志着人类对物质世界认知的突破。10月7日,该奖授予了约翰・克拉克、米歇尔・德沃雷与约翰・马丁尼斯,以表彰他们“在电路中发现宏观量子隧穿与能量量子化”——这一成果打破了“量子效应仅存于微观”的认知,首次在宏观电路中观测到量子隧穿现象,证实能量量子化特征,为量子计算、超导电子学发展奠定关键基础。

本期,我们特邀宁波大学物理科学与技术学院学术副院长、博士生导师高淼教授,从研究背景、科学突破、产业影响等三维度,拆解2025年度诺奖物理奖的深层价值。

高淼:宁波大学物理科学与技术学院学术副院长,博士生导师,主要从事高温超导体的理论研究,入选浙江省重点人才工程、浙江省高校领军人才培养计划、宁波市领军人才,获2019年国家自然科学二等奖、2020年中国物理学会最有影响论文一等奖、2024年首届浙江科学传播大赛金奖。

提问:可以请您形象地解释什么是量子隧穿和能量量子化吗?

答:量子隧穿和能量量子化是量子力学两大关键特征。量子隧穿好比一位登山者面对一座经典物理学认为“不可翻越”的高山(能量势垒),在宏观世界中他必然被阻挡;但在量子世界里,这位登山者却像掌握了“穿墙术”,有一定概率直接“隧穿”到山另一侧,而无需翻越山顶。这种现象的本质是微观粒子的波函数在势垒区域指数衰减而非截断为零,使其在势垒另一侧出现的概率不为零。能量量子化则类似于我们上下楼梯,人的高度只能停留在某个台阶的离散高度上,而不能像坐滑梯那样连续变化。在原子尺度,电子绕核运动的能量同样只能取一系列特定的、不连续的值。2025年诺奖物理学奖得主的突破在于,他们首次在宏观超导电路中,观测到了这两个典型量子现象,将量子力学的适用范围从微观粒子拓展到了宏观尺度。

提问:1928年,乔治·伽莫夫首次用“量子隧穿”解释α衰变,后来人们发现该效应在半导体等领域中有重要应用,可否请您详细谈谈其应用?

答:乔治·伽莫夫在1928年率先用量子隧穿效应解释了α衰变。在太阳内部,质子需要通过量子隧穿克服巨大的斥力才能发生核聚变,这是恒星发光发热的关键。除此之外,量子隧穿效应在半导体领域也有重要应用。基于隧穿原理的隧道二极管具有负微分电阻特性,被广泛应用于高频振荡器、高速开关及微波通信系统中。在存储技术方面,NOR闪存利用电子的隧穿效应实现数据的写入与擦除。近年来,诸如Bizen晶体管等新型架构利用量子隧穿原理,有望显著提升芯片集成度、降低功耗,为后摩尔时代发展提供了新路径。南方科技大学团队构造的二维材料共振隧穿晶体管工作频率可达11GHz,展示了在高速电子领域的应用潜力。

提问:量子力学中有“薛定谔的猫”、量子纠缠等有趣现象,但公众往往半懂不懂,有些人趁此打着量子旗号招摇撞骗或售卖各种“伪量子产品”,可以请您讲解上述量子现象吗?公众如何分辨“真假量子”?

答:薛定谔的猫是一个思想实验,旨在说明微观粒子的量子叠加态(如原子核同时处于“已衰变”和“未衰变”的叠加状态)与宏观世界确定性之间的矛盾。它并非描述一只真实猫的生死状态,而是借此探讨量子测量问题。量子纠缠则是两个或多个粒子间一种奇特的关联,无论相隔多远,对一个粒子的操作会瞬时影响另一个,被爱因斯坦称为“鬼魅般的超距作用”。这本质上是量子系统非定域性的体现。市面上如“量子美容仪”、“量子护肤”等产品,凡是将量子概念与日常用品、健康或玄学挂钩的,均是概念的炒作。真正的量子科技,如量子通信、量子计算和量子精密测量,是基于严谨科学原理的前沿研究领域。公众分辨的要点在于,真正的量子效应通常需要在极低温、高度隔离等苛刻实验条件下才能实现并维持,绝非在常温日用品中能轻易实现的。

提问:以前一般认为量子力学的效应只发生在微观世界(亚原子尺度),诺奖得主却在电路中发现相关效应,可以请您谈谈发现“宏观尺度下发生量子效应”有哪些意义吗?该成果对超导研究有哪些贡献?

答:今年诺奖成果的深远意义在于它有力证明了只要系统与环境隔离足够好(如超导态下的低耗散),量子效应并非微观粒子的专利,同样可以在由数十亿电子对(库珀对)组成的宏观电路中显现。该工作被视为在实验室里创造了一个“迷你版”的薛定谔猫——一个宏观电路整体可以处于不同量子态的叠加。该研究直接催生了超导量子比特的诞生,它将超导电路视为一个“人造原子”,其能级是量子化的。基于此的电路量子电动力学架构,极大延长了量子态的相干时间,使得超导电路成为当前构建量子计算机最具潜力且最主流的技术平台之一,谷歌、IBM等公司大多基于该方案开展量子计算研究。

提问:我国科学家在量子计算、量子通信等领域取得了诸多成就,我国在量子物理的基础研究和应用研究方面,分别在国际上达到何等水平?

答:我国在量子科技的基础研究和应用研究均已进入国际领先行列。2016年,我国发射了世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”;2017年,建成了世界首条远距离量子保密通信干线“京沪干线”。2020年后,我国成功研制了光量子计算机“九章”和超导量子计算机“祖冲之二号”,成为在两种物理体系上实现“量子计算优越性”的国家,全球唯一。这标志着我们在量子计算这一核心基础研究方向上达到了世界前沿水平。在量子精密测量领域,中科院物理所、浙江大学等联合团队在超导量子比特系统中实现了19比特纠缠,逼近海森堡极限;中国科学技术大学研究团队更是在理论上提出并实验演示了利用“量子不确定因果序”实现超海森堡极限精度的测量。

提问:今年正值量子力学100周年,不少科学家因量子研究获得诺奖,就您观察到的量子物理发展动向,哪些方向是未来研究的重点?

答:展望未来,量子物理研究将可能围绕以下几个重点方向展开。

量子计算硬件攻坚:核心是增加量子比特数量、提升保真度与延长相干时间,并最终实现容错量子计算。超导、离子阱、光量子等多种技术路径将并行发展。

量子通信网络化:从点对点的量子保密通信向多节点、远距离的量子网络迈进,探索量子中继和量子存储等关键技术,目标是构建全球范围的量子互联网。

量子精密测量与传感:利用量子叠加与纠缠特性,开发超越经典极限的测量技术,应用于暗物质探测、重力测绘、生物医学成像以及新一代导航系统等领域。

宏观量子现象的深入探索:今年的诺奖成果开辟了宏观尺度量子物理的新篇章,未来将进一步探索更复杂、更大尺度的系统中量子效应的极限、退相干机制以及量子到经典的过渡问题。

提问:很多青少年对量子力学等前沿研究深感兴趣,却缺乏深入理解量子力学的数学物理基础,您对他们有哪些建议?

答:对于有志于深入量子力学的青少年,我提出以下几点建议。

筑牢数理根基:扎实的线性代数和微积分基础是理解量子力学形式体系的数学前提。物理上,对经典力学(如哈密顿力学)和电磁学有良好掌握将大有裨益。

重塑思维方式:量子力学的学习关键在于摆脱经典的直观思维定式,接纳概率幅、叠加态、算符不对易等反直觉的核心概念。要习惯于用量子力学的语言进行思考和描述。

理论与实践结合:初学时,在理解原理的基础上,适当推导公式和演算典型习题有助于深化对抽象概念的理解。可参考格里菲斯等的优秀教材。同时,积极关注前沿进展,如每年的诺奖成果,能保持对学科发展的敏感度和兴趣。

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二