10月11日,我们迎来今年第二个世界候鸟日,这听起来是不是有点奇怪?在形形色色的全球性纪念日中,世界候鸟日可是个独特的“一年两度”的节日,分别为每年5月、10月的第二个星期六。

冬天南飞的灰雁。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

01为啥要一年纪念两次?

世界候鸟日的概念最早可追溯至1993年,当时美洲国家发起了“国际候鸟日”,旨在通过教育、文化等活动提升公众对候鸟保护的关注。2006年,《保护非洲-欧亚大陆迁徙水鸟保护协定》(AEWA)与联合国《保护野生动物迁徙公约》(CMS)携手发起第一个“世界候鸟日”,定于每年5月的第二个星期六。

从2018年开始,这两大活动合并,采用 “世界候鸟日(World Migratory Bird Day)” 的名称,每年5月和10月各庆祝一次,这不仅与候鸟迁徙的规律更为吻合,也是分别呼应南北半球候鸟迁徙的高峰期。

02 候鸟迁徙,并不只是一群大雁排成“人”字往南飞

在小学课本里,我们学过一群大雁一会儿排成“人”字,一会儿排成“一”字往南飞,这便是候鸟迁徙现象。

鸟类迁徙是候鸟在繁殖地与越冬地之间沿相对固定的路线定期往返的习性,是鸟类们与蓝色星球之间古老的约定。候鸟飞行数百乃至数千公里,以寻找最适合觅食和繁殖的栖息地。当繁殖地点的条件变得不利时,就飞到条件较好的地区。

迁徙的鸟类分为:候鸟(包括夏候鸟和冬候鸟)和旅鸟。

夏候鸟指春或夏季在某一地区繁殖,秋季飞到较温暖地区过冬,翌春又返回原地区繁殖的鸟。

冬候鸟指冬季在某一地区越冬,翌春飞往较冷地区繁殖,秋季再飞回原地区的鸟。

同一种鸟类对于不同的地区而言,会被归属为不同的类型。以燕雀(Fringilla montifringilla)为例,它是在东亚-澳大利西亚路线上迁徙的鸟类。它们的繁殖地在欧洲北部地区——西伯利亚、勘察加半岛等地,在这些地区,它们属于夏候鸟。它们在中国分布于除青藏高原和海南岛外的所有地区,其中在越冬的地区,它们是冬候鸟;在迁徙途中经过的地区,它们是旅鸟。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

虽然候鸟的迁徙路线各不相同,但大多遵循纬度进行迁徙,即呈南北方向,比如我们前面说到的大雁南飞。但除此之外,也有一些“与众不同”的迁移模式。比如在欧亚大陆上,部分雀形目的鸟类不再向南迁徙至非洲的越冬地,而是一路向西飞向法国南部过冬,形成沿经度迁徙的路线。还如在我国高黎贡山地区,因山脉北高南低、海拔落差大,这里的鸟类每年11月左右会从3000多米高海拔地区迁移到1500米左右低海拔地区寻找充足的食物越冬,次年春天再飞回高海拔地区繁育幼鸟。

03 人类与候鸟,共享同一片天空

据统计,全世界约有1.1万种已知鸟类,而每五种鸟类中,就有一种是需要迁徙的候鸟。每到春秋两季,它们翱翔在繁殖地与越冬地之间,留下一道道美丽的弧线。这是地球上最壮美的自然现象之一,也是关乎候鸟存亡的生命旅程。

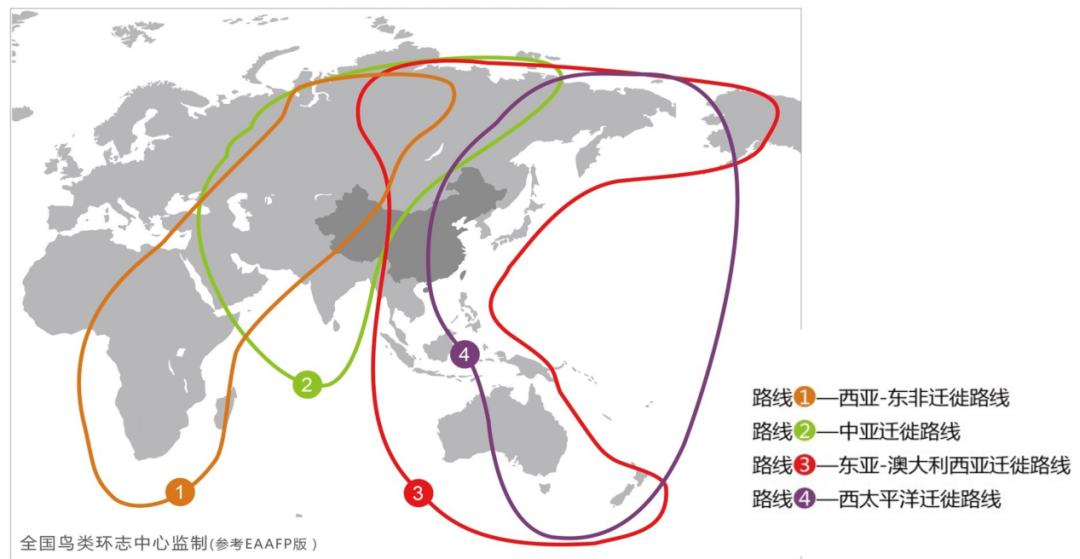

我国是世界上鸟类资源最为丰富的国家之一,拥有广袤的江河湖泊,也给予了无数候鸟安全的栖息地和迁徙通道。全球9大候鸟迁飞通道中,有4条途经我国。

四条途径我国的候鸟迁徙路线

来源:全国鸟类环志中心

2025年世界候鸟日的主题为:“共享空间:创建对鸟类友好的城市和社区”(Share Spaces, Creating Bird-friendly Cities and Communities )。对于候鸟而言,由于人类活动干扰、自然种群衰退、气候变化影响等因素,迁徙旅途更像是为了生存而进行的一场博弈。

近几十年来,许多候鸟因不慎撞碰灯塔、烟囱、大桥、电线或人工建筑物而死亡,特别是令人触目惊心的“鸟撞”事件——事实上,鸟撞已经甚至被认为是由人类造成的鸟类死亡的第二大原因。

另外,城市中的光污染也可能会改变生态系统中光和暗的自然模式,进而影响鸟类的迁徙模式、觅食行为和声音交流。

近年来,我国持续推进全国范围的候鸟保护行动,坚持生态保护优先,积极践行“绿水青山就是金山银山”。2022年,国家林业和草原局制定发布《全国鸟类迁徙通道保护行动方案(2021-2035年)》(以下简称《行动方案》),确认了1140处候鸟迁徙通道重要栖息地,遍布全国各地,以此为依托,开展因地制宜的栖息地保护和恢复工作。

图片来源:光明网

通过实施以国家公园为主体的自然保护地体系建设及野生动植物保护工程,我国珍稀濒危野生动植物种群数量稳步增长,栖息繁衍环境稳步改善,生物多样性保护成效显著。

此外,利用大数据对候鸟迁徙路线、栖息时间、种群数量等进行分析,对候鸟迁徙通道、停歇地、繁殖地等区域加强巡护值守,确保候鸟迁徙安全。

“万物各得其和以生,各得其养以成。”护鸟爱鸟是人类应尽的责任。让我们携起手来,保护栖息地与迁飞通道,文明观鸟,拒绝乱捕、滥猎、滥食野生鸟类,共同守护候鸟“生命线”。

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

策划:阎冬

专家:李湘涛 国家自然博物馆研究员,中国鸟类学会荣誉常务理事

出品:科普中国

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国