当"蛟龙"号的机械臂在北极3284米深海采集到冷泉碳酸盐岩样本时,当"海琴"号的高清镜头在南海4140米处捕捉到海星群落时,当"奋斗者"号在马里亚纳海沟完成第441次下潜时,中国正以科技之笔,勾勒出这幅波澜壮阔的海底地形地图。2025年,从北极冰下到南海深渊,一系列突破性探测成果让这片占地球表面积65%的蓝色疆域逐渐褪去神秘面纱。

一、海底地貌的"四大奇观":地球深部的自然雕刻

1. 大陆架:冰下世界的"生命阶梯"

从海岸线向深海延伸的大陆架,在北极海域呈现出独特的冰缘特征。2025年9月,"蛟龙"号在北冰洋楚科奇海台的首次冰下载人深潜中发现,这片平均水深500米的大陆架上,底栖生物密度在几十公里内差异可达3倍——靠近冰融淡水输入区的"海底绿洲"每平方米栖息着230只端足类生物,而远离淡水的区域仅存76只。这种分布差异与沉积环境密切相关,较细的沉积物区域更易形成有机碳富集层,吸引多毛类环节动物在此构建"管栖群落"。科考队员通过机械臂采集的沉积物样本显示,其中保留着2.5万年前的花粉化石,记录着末次冰期的植被变迁。

2. 海沟:深渊生命的"压力实验室"

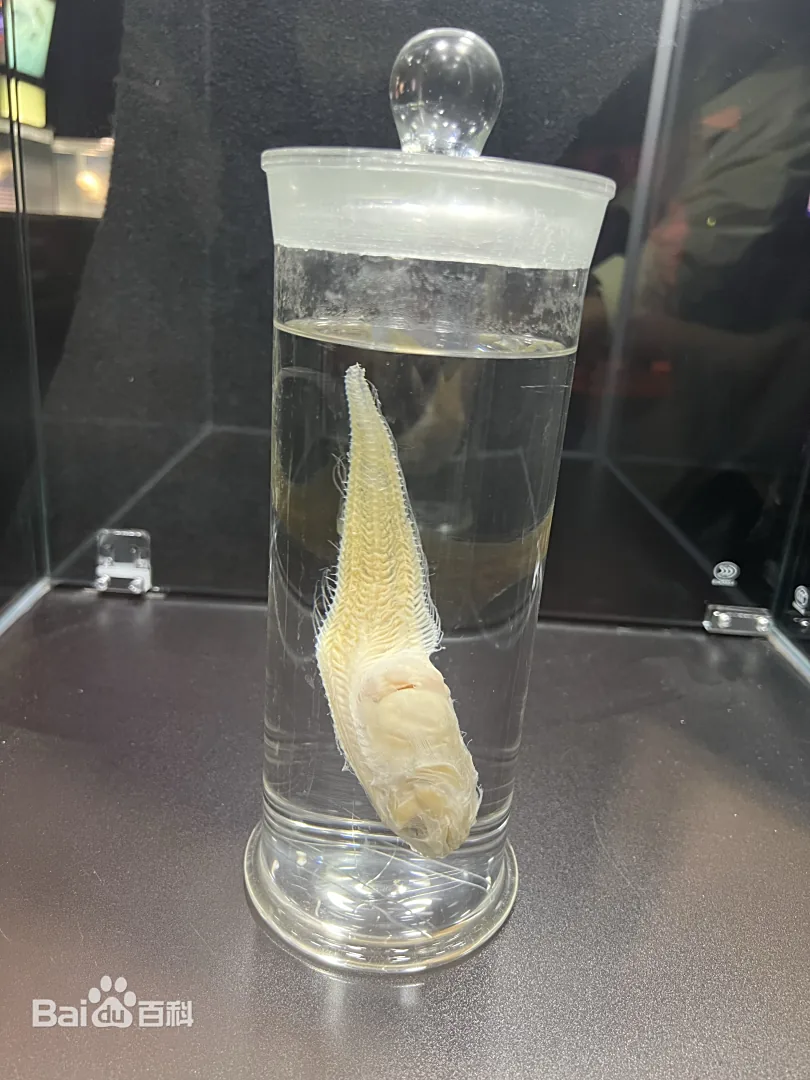

马里亚纳海沟的斐查兹海渊(10909米)依然保持着地球最深点的纪录。2025年,"奋斗者"号在此开展的"全海深梯度探测"揭示了惊人的生命分层现象:6000米水层以异养菌为主,8000米开始出现甲烷氧化古菌,而10000米深渊发现的"耐压菌团"能通过细胞膜中的特殊脂类抵抗1100个大气压。更令人瞩目的是"蛟龙"号在7062米处采集的银眼深海鱼样本——这种体长仅15厘米的生物,眼部进化出发光器可诱捕猎物,其基因组中发现的耐压蛋白基因,为新型防弹材料研发提供了灵感。

3. 海山:南海深处的"生物避难所"

2025年8月,6000米级ROV"海琴"号在南海中沙海域4140米水深处,发现一座顶部覆盖10米厚珊瑚砂的平顶海山。这座形成于1.2亿年前白垩纪的火山遗迹,斜坡处生活着高达20米的黑珊瑚群落,与玻璃海绵构成"深海立体森林"。通过AI智能识别分析"海琴"号传回的10万张影像发现,该海山周围的生物多样性是周边平原的4倍,其中3种海绵可能为新物种。值得注意的是,这座海山处于"海琴"号与"海斗一号"协同作业的探测区内,两台设备分别完成精细采样与广域测绘,首次构建起"浅层高分辨率+深层全覆盖"的海山数据模型。

4. 冷泉与热液:深海碳循环的"天然反应器"

在南海1500米水深的海马冷泉区,"深海勇士"号2025年的探测发现了持续喷发的甲烷气泡羽流。这些从海底溢出的流体温度与海水一致(约4℃),却孕育着以化能合成细菌为基础的完整生态系统——管虫群落密度达每平方米1200条,贻贝壳上的共生菌能将甲烷转化为有机物。更关键的是,在冷泉喷口周围发现的碳酸盐岩结核,其碳同位素值显示形成于8000年前的全新世气候适宜期,为研究古甲烷释放与气候变迁的关系提供了"地质时钟"。

二、绘制海底地图:技术突破与装备创新

1. 声呐探测:从模糊轮廓到毫米级成像

"蛟龙"号搭载的超短基线声呐系统实现了"海底捞针"级定位精度——在马里亚纳海沟7000米处,曾成功在100米范围内搜寻到0.5米大小的玄武岩样本。2025年北极科考中,"雪龙2"号配备的冰下多波束声呐更创造了新纪录:通过穿透2米厚冰层,清晰绘制出3284米深海床的地形地貌,分辨率达1米级,6小时完成20平方公里区域测绘。这种技术让海底地形数据从"写意画"升级为"工笔画",为后续潜器作业提供精确导航。

2. "有人+无人"协同:极地探测新模式

在北冰洋楚科奇海台,"蛟龙"号与北极ROV上演了精彩的"深海双人舞":载人潜器携带科学家下潜,用7功能机械臂(国产化率95%)抓取冷泉岩芯;无人潜器则在周围10平方公里区域布放温度传感器阵列,两者通过水声通信实时共享数据。这种协同模式使作业效率提升3倍,尤其在极区冰情复杂的环境下,ROV可提前侦察冰下障碍物,保障载人潜器安全。2025年9月的这次联合科考,共获取底栖生物样本137件,其中端足类生物的抗冻蛋白基因已成功测序。

3. 钻探技术:穿透海底的"时间胶囊"

2025年入列的"梦想"号大洋钻探船虽尚未开展实质性钻探,但其11000米级液压钻机已完成陆地调试。这艘排水量4.26万吨的巨轮,配备全球首创的岩心自动传输系统,可将海底5000米深处的沉积物样本直接送达实验室。按计划,它将于2025年底前往南海实施首次科学钻探,目标包括:获取南海北部陆坡的3000米长岩芯,研究晚中生代以来的板块运动;在天然气水合物富集区开展保压取芯,测试新型开采技术。

4. AI与大数据:深海生物的"智能识别师"

当"蛟龙"号在北极带回10万张生物影像时,深海生物图谱平台的AI系统展现出强大能力——自动识别出端足类、海星等12个类群,甚至能区分不同年龄的深渊狮子鱼个体。该平台截至2025年9月已收录2000余种底栖生物数据,结合地形数据发现一个重要规律:在坡度5°-10°的海底斜坡,生物多样性最高。这种数据挖掘为绘制"海底生态地图"提供了关键依据,目前已应用于马里亚纳海沟和北极楚科奇海台的保护区规划。

图片来源于百度百科

三、2025:中国深海探测的"全球坐标"

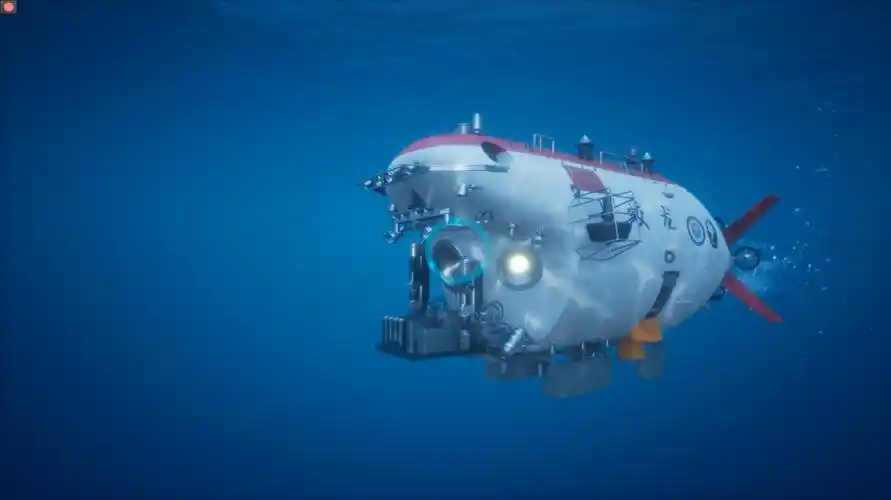

从"蛟龙"到"奋斗者":全海深探测能力的跨越

2025年3月,"蛟龙"号累计完成317次深潜,搭载900人次科研人员探索全球七大海区,成为全球下潜次数最多的载人潜水器。其国产化升级后的钛合金耐压舱,在北极-1.5℃极寒环境中仍能保持舱内20℃恒温,连续作业时长突破3小时。而"奋斗者"号则在马里亚纳海沟实现常态化科考,2025年的"梯度探测"项目首次获取6000-10909米全海深段的沉积物柱状样,揭示深渊微生物群落随深度的演变规律。

图为“蛟龙”号

国际大科学计划:从参与者到引领者

2025年6月,由中国牵头的全球深渊探索计划获联合国"海洋十年"批准,联合新西兰、德国等10国科学家共同探测全球9条海沟。其中,中-新联合科考队在普伊斯哥海沟创造75小时5潜次的纪录,"奋斗者"号带回的7000米级沉积物样本中,发现2800万年前板块俯冲的地质证据。这种开放共享的合作模式,使中国从国际深海科考的"付费参与者"转变为"规则制定者"。

装备谱系化:从单一潜器到立体网络

2025年8月"海琴"号的成功海试,标志着中国深海装备形成完整谱系:"蛟龙"号(7000米载人)、"奋斗者"号(全海深载人)、"深海勇士"号(4500米载人)构成有人探测体系;"海琴"号(6000米ROV)、"海斗一号"(全海深ARV)、"探索二号"(支持母船)形成无人作业网络。这种"三龙三海"的装备格局,使中国具备在全球任何海域开展多维度探测的能力,2025年北极科考中"雪龙2"+"深海一号"的协同作业就是典型例证。

从马里亚纳海沟的超基性岩到北极冰下的冷泉碳酸盐,从南海海山的黑珊瑚到冷泉区的管虫丛林,2025年的中国深海探测正以"点上突破、面上拓展"的方式,为这幅海底地形地图增添越来越多的细节。当"梦想"号钻探船的钻头即将触及南海海底,当"奋斗者"号的螺旋桨再次搅动深渊海水,人类对蓝色星球的认知边界,正在被这些大国重器不断拓展。

(注:本文所有科考成果均来自自然资源部、中国科学院2025年公开报道,技术参数参考深海科学与工程研究所发布数据)

来源: 国家海洋技术中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

国家海洋技术中心

国家海洋技术中心