全球八圈环流之下:为何南北两极气候变化背道而驰?

钱维宏 北京大学物理学院

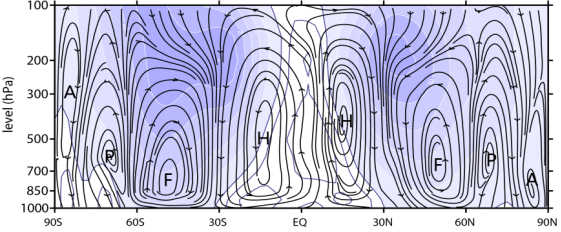

当我们翻开传统气候学课本,“三圈环流” 是解释全球大气运动的经典框架 —— 热带的哈得来环流、中纬度的费雷尔环流、高纬度的极地环流,如同三条对称的 “大气传送带”,维系着南北半球相对均衡的气候格局。但近几十年来,随着气象观测技术的进步和长期数据的积累,研究发现了一个更精细的大气运动规律:全球八圈环流 [1] [2]。

以赤道为界,南北半球各有四圈环流 —— 除了传统的哈得来环流(H)、费雷尔环流(F)、极地环流(P),北极附近新增了 “北极环流(A)”,南极附近则对应着 “南极环流(A)”。这一发现如同为全球气候装上了 “高清镜头”,让我们得以更清晰地观察大气运动与地面气候的关联。可新的疑问随之而来:明明是相对赤道对称的八圈环流,为何南北两极的气候变化趋势却截然相反?北半球高纬度在持续增暖、海冰减少,南半球高纬度环南极大陆边缘海区却在降温、海冰增多?这背后的动力学谜题,正等待科学界给出答案。

先看清 “八圈环流”:高纬度的 “额外平衡”

要理解两极气候的差异,首先得搞懂 “八圈环流” 为何会出现。大气环流的核心驱动力始终是两点:热力驱动与动力驱动。

太阳辐射是大气运动的 “原始燃料”—— 赤道地区阳光直射,空气受热上升形成低气压;极地地区阳光斜射,空气冷却下沉形成高气压,这是热力驱动的底层逻辑。而地球自转产生的 “地转偏向力” 则是 “方向盘”:北半球气流向右偏,南半球向左偏,阻止了空气从极地直接流向赤道,迫使大气在不同纬度形成多个环流圈。

传统“三圈环流”能解释中低纬度的大气运动,但在高纬度地区,情况变得更复杂。由于极地附近地球自转偏向力比中低纬度更强,仅靠传统的 “极地环流” 无法完全平衡角动量的跨纬度交换 —— 就像高速行驶的汽车需要更精细的方向盘控制,高纬度大气也需要 “额外的环流” 来稳定运动。于是,“北极环流”和“南极环流”应运而生,最终构成了全球“八圈环流”的格局。

不过,这两个新增的 “极地环流” 并非完全对称:北极环流的中心在对流层低层,因为下方是地势低洼的北冰洋;南极环流的中心却在对流层上部,因为下方是高耸的南极高原。这种 “高低错位” 的结构,为后续两极气候的差异埋下了伏笔。

两极温压场:一边升温升压,一边降温降压

如果把大气环流比作 “气候的引擎”,那么对流层的温度和气压(简称 “温压场”)就是引擎的 “仪表盘”—— 它的变化趋势,直接反映了大气运动的强弱,也决定了地面气候的走向。

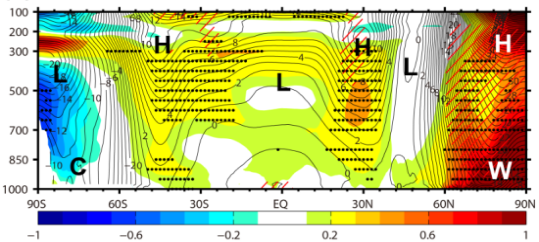

通过分析 1989-2015 年的全球气象数据,研究发现了一个惊人的对比:

·北半球高纬度:极地环流在增强,北极环流却在减弱。对应的温压场呈现 “整体升压、上下增温” 的趋势 —— 整个对流层的位势高度(可理解为大气 “厚度” 的指标)持续升高,对流层上部和下部各有一个明显的增温中心,其中极地对流层底部的增温速度达到了1℃/10 年,成为全球增温最显著的区域。

·南半球高纬度:情况恰好相反。对流层中上部的位势高度持续下降,中下部则呈现明显的降温趋势,南极对流层中部的降温中心速度达到了 -1℃/10 年的趋势,且这股降温趋势可延伸到地面。

更关键的是,这种 “北极暖南极冷” 的差异并非孤立存在。在副热带地区(哈得来环流与费雷尔环流的下沉区),南北半球的温压场趋势也出现了 “不对称”:北半球副热带高压的增强趋势比南半球更明显,而南半球副热带高压的变化中心却向南偏移到了 45°S 附近。这种副热带环流系统位置和强度的 “失衡”,进一步放大了南北半球高纬度的气候差异。

一个绕不开的疑问是:这种温压场的异常趋势,很难用 “下垫面直接影响” 来解释。毕竟,地面(如海洋、陆地)对大气的加热或冷却,通常随高度减弱,不可能像 “隔空发力” 一样,在对流层中层甚至上层形成明显的温度异常趋势中心。那么,究竟是大气环流的变化主导了地面气候变化,还是地面的气候变化反过来影响了大气环流长期变化?这成了解开谜题的第一道关卡。

地面的 “呼应”:海冰与气温的 “正反馈游戏”

大气环流的变化最终会落到地面,而地面的 “回应” 也最直观 —— 气温和海冰的变化,成了两极气候差异的 “晴雨表”。

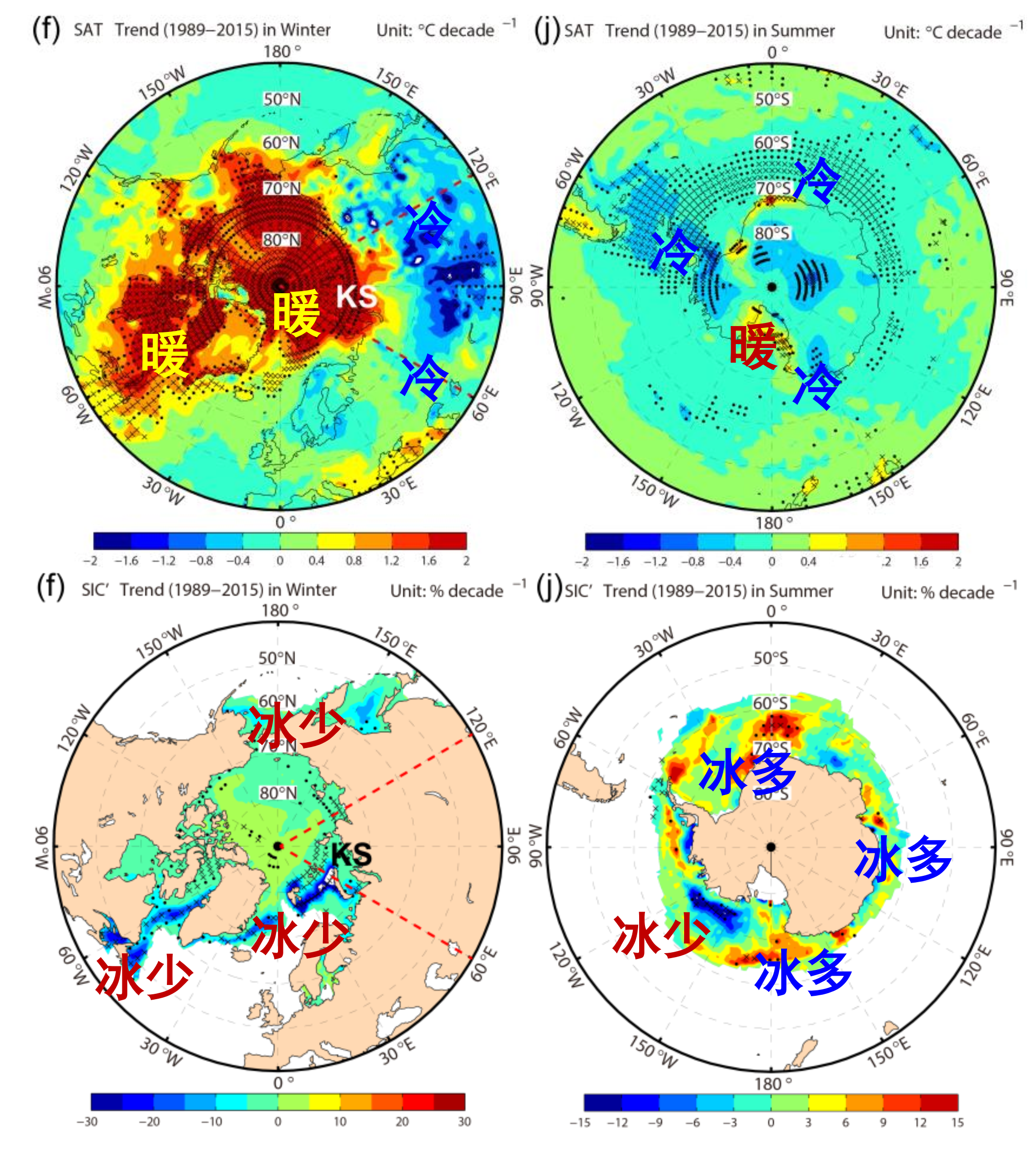

1989-2015 年,全球平均气温在上升,但南北两个半球的 “升温节奏” 完全不同:北半球的增温幅度远大于南半球,且冬季增温最显著,尤其是 60°N 以北的高纬度增温;而南半球 60°S 以南的南极大陆边缘海域,除了罗斯海局部增暖,其他区域均在降温。

更有意思的是海冰的变化:

·北半球:高纬度地面冬季增暖的区域,恰好与海冰减少的区域重合 —— 比如北美洲东北部沿海、北欧极地附近。人们发现,当扰动暖气团频繁影响这些区域时,海冰浓度会持续下降;而海冰减少后,又会反过来加剧地面增温(因为海冰反射阳光,海冰减少会让海洋吸收更多热量),形成 “增暖 - 海冰减少” 的正反馈循环。但问题在于,北半球高纬度大气中存在 “逆温增强” 的趋势(即高空异常温度高于低空),这种逆温是如何形成的?它与海冰减少、地面增温的“隔空发力”作用关系又是什么?目前尚无明确答案。

·南半球:南极大陆边缘海域的海冰总体呈增多趋势,仅罗斯海外有明显减少 —— 这与地面纬度带总体降温、局部增温的趋势完全对应。同样的逻辑,地面降温会促进海冰增多,海冰增多又会进一步反射阳光、加剧降温,形成 “降温 - 海冰增多” 的正反馈。但南极对流层中部的降温趋势,是如何传导到地面、进而影响海冰的?或者,地面正反馈降温是怎么“隔空发力”影响到对流层中部降温的?这里的动力学机制,至今仍是空白。

留给科学界的 “终极谜题”

全球八圈环流的发现,为我们打开了理解气候的新窗口,但也抛出了更具挑战性的问题。当我们看到南北两极在对流层大气温压场、地面气温、海冰浓度上呈现 “截然相反” 的变化趋势时,不得不思考:

1.南北半球高纬度的温压场差异,究竟是八圈环流 “自身变化” 的结果,还是外部因素(如温室气体、洋流、太阳活动)干扰了环流,进而引发温压场异常?

2.北半球 “增暖 - 海冰减少” 与南半球 “降温 - 海冰增多” 的正反馈循环,其启动机制是什么?是大气环流先变,还是地面(海冰、海温)先变?两者之间的 “传导链条” 如何构建?

3.南极环流中心位于对流层上部,北极环流中心位于对流层低层,这种 “高低错位” 的结构,是否是导致两极温压场差异的关键?如果是,其具体的动力学过程是什么?

这些问题不仅关乎对地球气候系统的认知,更影响着未来气候预测的准确性。比如,若北半球高纬度的增暖趋势与北极环流减弱直接相关,那么未来北极环流的变化是否会加速海冰融化?而南极的降温与海冰增多,又是否会对全球海平面、大气环流产生反向影响?

全球气候是一个相互关联的整体,南北两极的 “背道而驰”,或许正是气候系统内部复杂相互作用的缩影。解开这一谜题,需要大气科学、海洋学、冰川学等多学科的协同合作 —— 而每一步突破,都将让我们更接近气候变化的真相。

参考文献

[1] Qian WH, Wu KJ, Liang HY (2016) Arctic and Antarctic cells in the troposphere. Theor Appl Climatol, 125: 1-12.

[2] 钱维宏, 武凯军, 梁浩原(2021)相对瞬变气候态的气候异常. 大气科学学报, 44(1): 75-88.

[3] Qian WH, Wu KJ, Leung JC (2019) Antarctic sea-ice variation associated with vertical geopotential height and temperature anomalies. Int J Climatol 39: 5380-5395.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏