在人类与蚊子长达数千年的斗争中,古人也发挥智慧创造了一系列驱蚊神器。在没有电蚊香和驱蚊液的年代,这些巧妙的发明守护着夜晚的安宁。

战国贵族的“驱蚊香薰机”

战国·凤纹熏杯

图源|央视新闻客户端 湖北省博物馆

战国时期的楚地夏季湿热,蚊虫猖獗,当时的贵族是怎样应对的呢?考古发现为我们揭晓了答案——凤纹熏杯,堪称两千年前的“驱蚊好物+香薰机”组合。

出土于湖北荆门包山2号墓的凤纹铜熏杯,墓主人是楚国左尹(相当于后世的副宰相)。这件青铜器周身装饰着相互缠绕的镂空凤纹,精美绝伦。使用时,在杯中填入香草点燃,缕缕青烟便会从镂空的孔洞中均匀渗出,在周围形成一道驱蚊屏障。

镂空设计既能透气助燃,又防止火星外溅;青铜材质导热均匀,不易爆裂。除了驱蚊,还有调节室内空气的效果,集实用与雅致于一身。

战国·镂空铜熏杯

图源|重庆考古

在重庆市奉节县永安镇墓群也出土了一件镂空铜熏杯,青铜材质、镂空设计与凤纹熏杯较为相似,对于三峡地区战国墓葬研究具有重要意义。

除了香薰,古人还制作香囊随身佩戴。香囊中含有多味中药,如藿香、薄荷、八角、茴香等,这些中药的味道同样具有驱蚊功效。

唐·葡萄花鸟纹银香囊

图源|央视新闻客户端 陕西历史博物馆

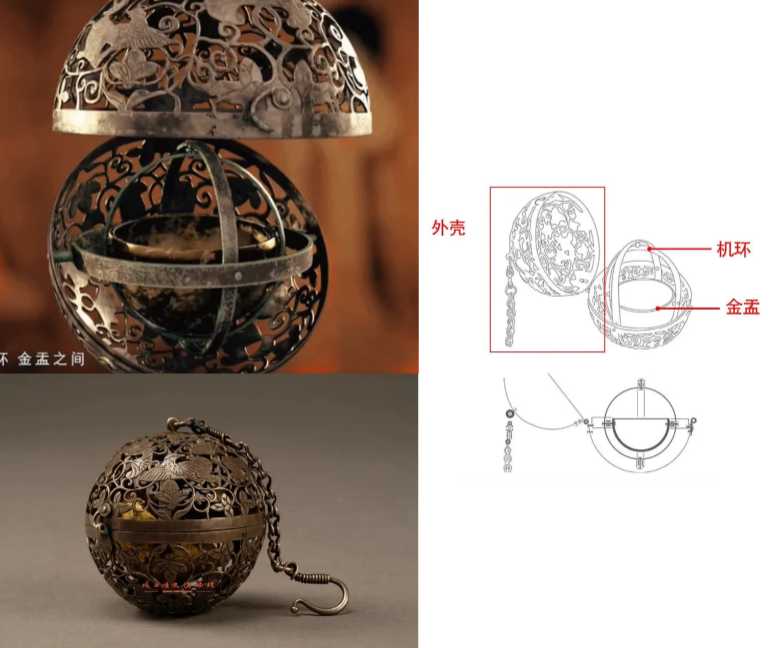

香囊中很具代表性的文物是葡萄花鸟纹银香囊。这件银香囊呈圆球形,通体镂空,核桃大小的一方空间被平均分割成两个半球,顶部设有环链和挂钩,可以挂在帷幔上或贴身佩戴。

香囊由外壳、机环和金盂三层结构组成,各层之间由银质铆钉铆接,可以自由转动。无论外壳球体怎么动,金盂由于重力的作用始终保持重心向下,总能保持平衡,使里面的香料不致洒落。

超前的物理驱蚊“帱”

南朝·帷帐铜构件

图源|博物南京 南京市博物总馆

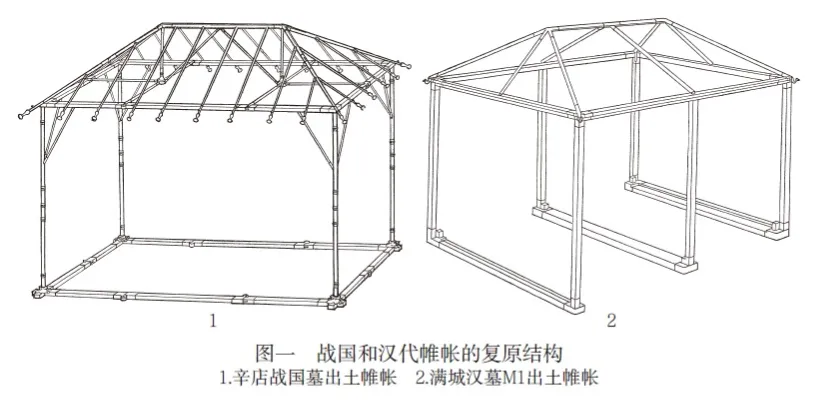

早在先秦时期,古人便发明了最原始的防蚊工具——蚊帐。帐,古称“帱”(chóu)或“裯”(chóu),指单层帐子,即夏季用的蚊帐。

图源|中国考古网 《考古》2019年第4期

梁元帝萧绎在《金楼子》中记载齐桓公曾言:“今白鸟(蚊)营营,饥而未饱,寡人忧之。因开翠纱之帱,进蚊子焉。”这种“翠纱之帱”以丝织品制成,既通风透气又隔绝蚊虫,成为贵族阶层的标配。

女史箴图卷(宋摹)局部

图源|故宫博物院

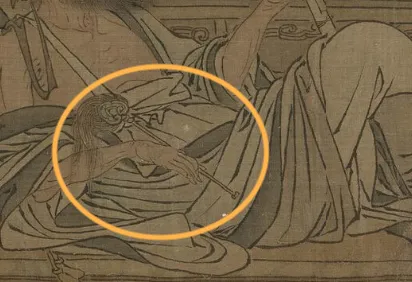

东晋顾恺之《女史箴图》中描绘的豪华帐幔,展示了古代蚊帐的精巧设计,其形制与现代蚊帐几无二致。至唐宋时期,蚊帐已普及至民间。北宋诗人张耒《离楚夜泊高丽馆寄杨克一甥四首》一诗中写道:“备饥朝煮饭,驱蚊夜张帱”,足见其日常化。

人手一把的原始扇蚊工具

元·消夏图(局部) 主人公手持拂子

现藏于美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆

图源|中华珍宝馆

古代没有电蚊拍,人们会使用一种手持驱蚊工具“棕拂子”。它以棕榈树叶为原料,将叶片撕成细丝,保留叶柄作为握柄,再用丝线捆扎固定,形似长柄拂尘,轻巧易持。

杜甫在《棕拂子》一诗中描述其“不堪代白羽,有足除苍蝇”。棕拂子因材料易得、价廉物美,逐渐成为民间普及的驱蚊工具,甚至被文人视为清玩之物。清代曹庭栋《养生随笔·杂器》称其“夏月把玩,以逐蚊蚋(ruì),兼有清香,转觉雅于麈(zhǔ)尾”,凸显其兼具实用与风雅。

当我们在关注蚊媒疾病防控时

回望这些穿越时光的文物

或许能获得一份来自祖先的启示——

对抗自然界的困扰

既需要科技的锋芒

也离不开对万物规律的尊重与巧思~

END

资料来源:央视新闻客户端、湖北省博物馆、中国文物报社、博物馆 看展览、博物南京 、故宫博物院、南京市博物总馆、陕西历史博物馆、重庆考古、《考古》2019年第4期、中国考古网

图片来源:故宫博物院、中华珍宝馆、博物南京、南京市博物总馆、央视新闻客户端、湖北省博物馆、陕西历史博物馆、重庆考古、《考古》2019年第4期、中国考古网

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会