图虫创意

在探讨全球气候变化等议题时,常有声音质疑全球温度记录的可靠性。一些观点认为,全球很多气象站选址不佳,如位于空调排气扇旁、被沥青停车场环绕、处于炎热屋顶上,或靠近吸收与辐射热量的路边与建筑旁。在美国还有人宣称,美国有 68 个气象站位于污水处理厂, 89% 的气象站未达国家气象局的选址要求,进而使温度记录失真,全球变暖或因此沦为骗局。

气候科学家早已充分了解诸多可能导致温度数据异常的因素,并在数据整理过程中采取严谨措施消除干扰。以城市热岛效应为例,NASA 的戈达德空间研究所(GISS)在编撰温度记录时,精心对比城市长期趋势与周边乡村趋势,据此调整城市趋势以匹配乡村趋势,有效剔除城市热岛效应影响,这种方法也被称作数据一致性处理。通过这一方法,科学家可精准剔除局部异常,获取更真实可靠的区域趋势。就好比在一堆混杂着杂质的谷物中,科学家凭借精细筛子,耐心筛选出纯净颗粒,还原谷物真实模样。

全球温度记录的可靠性还得到了多源证据的有力支撑,因为温度观测数值不光是来自气象观测站,还来自卫星观测、冰芯重建、海表温度、海洋和湖泊沉积物重建、树木年轮、岩洞石笋等的代用数据等,各种数据相互印证和相互匹配。例如气象气球测量数据显示,从1975年至2005年,全球平均近地表空气温度每十年上升约0.23°C;卫星测量自1982年以来,显示低层大气温度每十年上升0.16°C至0.24°C,这二者数值比较接近。不仅如此,冰芯重建研究揭示 20 世纪是过去五个世纪中最温暖的,与早期的代用重建结果相呼应。海面温度、沉积物钻孔重建和海洋温度等也均呈现出长期变暖趋势。

除了观测资料以外,还有基于历史观测数据的气候或天气模型模拟过去而生成的再分析数据集,全球有多个研究中心的多套再分析数据集,Vose 等人(2012年)和 Compo 等人(2013年)的再分析比较发现,其全球地表变暖趋势与仪器记录几乎相同。这些证据多元且相互印证,就像构建大厦的钢筋、混凝土、砖石等不同材料,虽性质各异,却共同筑起数据可靠性这座坚固大厦。

一个有意思的故事,2009年“气候门”事件发生之后,东英吉利大学气候研究中(CRU)和美国NASA等机构的全球温度序列被反气候变化组织和个人大肆攻击。一群加州大学伯克利分校的物理学家组成了团队,他们抱着怀疑气候变化的出发点进行了独立研究,以测试反气候变化者的观点是否正确。团队由理查德·穆勒(Richard Muller)教授领衔,反气候变化组织查尔斯·科赫基金会(Charles Koch Foundation)为其慷慨赞助15万美元,希望其结果能一举推翻气候学家建立的全球温度序列。

团队重新分析了全球39000个观测站的16亿个观测数据,这比琼斯等其他三个时间序列用到的4400~7500个测站还要多,他们建立的全球温度序列被称作“伯克利地球表面温度”(简称BEST)。虽然BEST只有陆地的气温,但是这条序列与CRU、NASA、NOAA的数据序列的变化趋势是非常相似的,1940年之后一致性更强,从而得出了与琼斯完全相同的结论——过去几个世纪全球温度序列在过去几十年开始急剧上升。对地面气温观测的再次分析证明所谓的“气候门”是一场无中生有的闹剧,气候确实变暖了。

气候科学家会用各种方式来验证数据的一致和准确性,例如一个简单的方法,对全球数千个地面观测站,随机分成两组,然后利用这两组数据计算全球平均温度,比较两组数据之间的一致性,结果表明,这两组数据得到的全球平均温度在长期趋势上几乎没有任何差别。

由于全球变暖的趋势如此之强,以至于一些站点的小错误都可以忽略不计,甚至处理的错误都不影响最终的结论。例如,2000年1月,NASA 的戈达德空间研究所(GISS)在处理美国国家气候数据中心(NOAA)提供的美国气象站温度数据时,由于编程错误,错误地将数据源从美国国家气候数据中心(NOAA)调整后的版本切换为未调整的原始版本,这一错误导致美国气象站2000年1月后的温度数据出现了不连续性和偏差。例如,例如在明尼苏达州的底特律湖气象站,其冬季温度出现了高达1°C的向上不连续变化,年平均温度也出现了0.8°C的偏差。这一错误被史蒂夫・麦金太尔(Steve McIntyre)等抓住不放,进行猛烈抨击。

NASA 在得知该错误后,立即采取措施进行纠正。在 2007 年 8 月的月度数据更新中,NASA 根据两个数据集在过去 10 年重叠部分的偏移量,应用了相应的偏移校正,并相应地更改了在线文档。然而对数据分析之后,发现其对全球温度趋势的影响几乎不可察,尽管美国也是大国,但是国土面积仅占地球表面的2%。在错误被发现之前,全球温度趋势为每十年上升0.185°C,纠正错误后,趋势仍为每十年上升0.185°C。

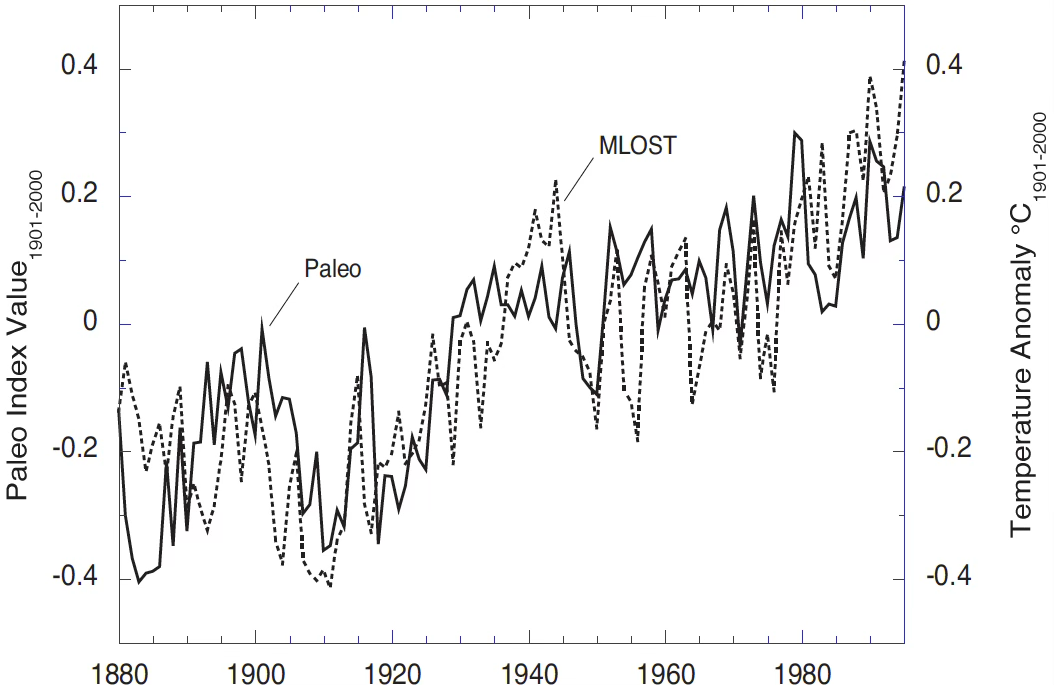

2012年Anderson 等人在GRL上发表了一篇有意思的工作(Anderson et al., 2013),他们选取了173份与全球地表温度存在物理或生物联系的自然记录(代用记录),包括珊瑚、冰芯、洞穴沉积物、湖泊和海洋沉积物以及历史文献等。注意,这些可都不是气象观测站数据。该论文重建了从1730年至1995年的代用温度。这份“古气候指数值”并未转换为温度单位,但考察了其与 NOAA NCDC 的地表温度记录趋势的相关性。发现两者之间存在0.76的强相关性,Anderson得出结论称“仅使用未校准到仪器数据的古气候代用记录,就可以得到 GST(全球地表温度记录)中的变暖趋势的独立证据”。这一自然温度重建增加了对仪器温度记录的信心,同时也为代用记录的有用性和准确性提供了支持。

图片来自于(Anderson et al., 2013)

其实这也回答了另外一个质疑,即全球气象观测站的数据最多不超过200年,我们如何知道之前的气候变化的,这是因为气象学家在研究气候变化的时候,不光考察气象观测站的数据,而且还要验证冰芯重建、海表温度、海洋和湖泊沉积物重建、树木年轮、岩洞石笋等的代用资料,甚至还要看历史冰川下沿、植物开花日期、葡萄收获日期等的变化,基于这些代用资料,我们就可以把对气候的了解延伸到那些没有气象观测站的时代,将目前气候变化的速度和幅度与历史时期进行比较,从而知道目前气候变化的严重性。

另外,数据记录还有一个重要问题,全球观测站点分布不均,在北半球陆地的平原地区观测站比较多,而在山区、沙漠、森林等地观测站少,在极区、海洋和南半球观测站也很少,这就涉及到数据的代表性问题。即根据分布完全不均的观测站计算出来的全球温度是否能代表全球?

在全球变暖的研究中,尽管各地数据略有差别,但无论是只分析美国,还是只分析欧洲或者中国的数据,得到的都是一致的升温的趋势,即使只使用一个站点的长期序列,也能得到全球温度升高的结论,这是全球变暖的基本特征,“一叶而知天下秋”,所以哪怕站点分布极其不均,得到的温度序列中全球变暖的趋势依然清晰。不过数据研究机构还是有很多方法解决数据不均问题,最重要的事插值,例如克里金法(kriging)或者反距离权重法(inverse distance weighting),从而利用周边气象站的数据来推断出缺失区域的温度,例如NASA的GISTEMP就是用反距离权重法对站点系数区域进行插值,而NOAA的GlobalTemp数据则利用EOF分析来进行插值。

同时数据中心还会利用历史观测数据(气象站和卫星)与现代气候模式相结合,生成连贯的全球温度数据集,这是一些我们称为“再分析”的数据集,例如ERA5-和MERRA-2等。在海洋中利用海洋中的浮标站数据、船舶行驶中的测量数据等,结合气候模式,生成海洋中的“再分析数”据集。而随之时间往前推,在观测数据缺乏的更久远时期,可以利用树木年轮、岩洞石笋、冰芯、珊瑚礁、海洋沉积物岩芯、冰川记录、历史文献记录代用数据等,结合插值和气候模式,将数据一直上溯到更久远的过去。当然这些数据在使用之前需要进行检验,检验的思路对代用数据和观测数据重合的时期的各种数据进行比较,一方面验证数据的可用性,另一方面创建合理的数据算法等,然后以经过检验的数据和方法,去追溯久远时期的数据。

重建数据的另一个重要方面是网格化和平均,因为数据分布不均匀,所以各个资料中心会将全球划分成均匀网格,在每个网格内利用现有数据和统计方法计算出这个网格的平均值,然后再将全球各个网格进行平均,得到全球平均数据。前面说过了,因为我们经历的变暖是全球性的,所以哪怕根据一个站的数据也能估算全球趋势,但是很明显,综合了全球所有观测站的数据和各种代用资料后的数据更有权威性,能体现更宏观的特征。

因为各个数据中心使用的数据和方法略有差别,所以得到的结果不是完全一致的,例如,2025年1月10日,全球各数据中心发布了2024年的全球平均数据,尽管各个中心都认为2024年是有观测记录以来的最暖一年,但是数值还是略有差别。HadCRUT5 (英国气象局哈德莱中心和东安格利亚大学气候研究中心共同维护)、BerkeleyEarth(非营利组织研究机构伯克利地球)ERA5(欧洲哥白尼气候变化服务局)估算的全球升温都超过1.5℃,其中BerkeleyEarth数据最高1.62±0.06°C。而NOAAGlobalTemp V6数据(美国国家海洋和大气管理局国家环境信息中心)、GISTEMP数据(美国国家航空航天局戈达德空间研究所)估算的全球升温都低于1.5℃。最终世界气象组织综合了各机构的数据,给出了综合分析,2024年的全球温度比工业革命(1850-1900)前高1.55°C,误差范围0.13°C,即1.42°C到1.68°C之间。

值得注意的是,科学界也尽量保持数据、方法和研究过程的透明可靠,目前原始数据、处理数据的程序代码、方法等都可以从网上搜索获取,大家不妨自己试一试,一方面比较不同站点之间的趋势,印证是否可以“一叶而知天下秋”,另一方面,也可以尝试优化和更新方法和技术,从而发展出自己的更好的全球温度序列。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:魏科 中国科学院大气物理研究所 研究员

审核:戴云伟 中国气象局 高级工程师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划