出品:科普中国

作者:李瑞(半导体工程师)

监制:中国科普博览

2025年10月7日,瑞典皇家科学院宣布,将本年度诺贝尔物理学奖授予三位杰出的物理学家:加州大学伯克利分校的约翰·克拉克(John Clarke)、耶鲁大学和加州大学圣巴巴拉分校的米歇尔·德沃雷(Michel H. Devoret),以及加州大学圣巴巴拉分校的约翰·马丁尼斯(John M. Martinis)。获奖理由是“发现了电路中的宏观量子隧穿和能量量子化”。

这个看似深奥的表述背后,隐藏着一个令人着迷的故事:三位科学家在一块小小的芯片上,让量子世界的奇异特性在肉眼可见的尺度上展现出来。这不仅是对量子力学理论的有力验证,更为未来的量子技术革命铺设了坚实的基石。

来源:诺贝尔奖官网

三位开拓者的科学人生

约翰·克拉克1942年出生于英国剑桥,1968年在剑桥大学获得博士学位,现任加州大学伯克利分校教授。米歇尔·德沃雷1953年出生于法国巴黎,1982年在巴黎南大学获得博士学位,现任耶鲁大学和加州大学圣巴巴拉分校教授。约翰·马丁尼斯1958年出生,1987年在加州大学伯克利分校获得博士学位,现任加州大学圣巴巴拉分校教授。

1100万瑞典克朗的奖金将由三位获奖者平分,这份荣誉标志着他们在上世纪80年代进行的开创性研究,终于在四十年后获得了科学界的最高认可。

量子隧穿:穿墙而过的神奇粒子

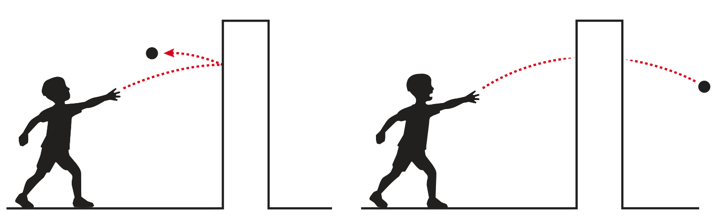

量子力学中最反直觉的现象之一,就是“量子隧穿”。在经典物理学的世界里,一个粒子如果没有足够的能量,就无法翻越能量势垒——就像一个人如果跳得不够高,就无法翻过一堵墙。但在量子世界中,粒子可以直接“穿墙而过”,仿佛墙根本不存在一样。这种违背常识的现象,正是量子隧穿效应。

宏观世界中的小球,想要跨越面前的墙壁,需要足够的能量(左);而微观世界的小球则可能直接“穿墙而过”

来源:诺贝尔奖官网

然而,当系统规模越来越大,从微观转变到宏观时,量子效应往往会变得微不足道,宏观物体表现出的是经典物理学的规律。那么问题来了,自从量子力学诞生开始,物理学家们一直在好奇一件事情:由于量子效应几乎只能在微观世界中被观测到,那么仍然能展现出量子力学效应的一个系统究竟可以有多大?它能否突破微观和宏观的界限?这个问题触及了量子世界与经典世界的边界,关系到我们对物理学基本原理的理解。

1984年和1985年,克拉克、德沃雷和马丁尼斯用他们精巧设计的实验,为这个问题提供了令人震撼的答案。他们构建了一个由超导体组成的电子回路——超导体是一种能够在没有电阻的情况下传导电流的材料。在这个回路中,超导组件之间由一层薄薄的非导电材料分隔,形成了所谓的“约瑟夫森结”。请各位读者先把这个名词暂时搁置,我们将在后面的篇幅中详细解释什么是“约瑟夫森结”。

大到可以放在手上的量子系统

三位科学家的天才之处在于,他们通过精心调节和测量回路的各种特性,能够控制并探索当电流通过时产生的各种现象。更为神奇的是,在这个回路中流动的所有带电粒子,其行为就像是一个充满整个回路的单一粒子。换句话说,他们创造了一个“宏观量子粒子”——这个系统大到可以放在手上,却仍然表现出纯粹的量子特性。

在超导回路中,由于没有电阻,电流可以无损耗地持续流动,整个系统处于一种能量最低的稳定状态。因此这个宏观的类粒子系统最初处于一种电流流动但没有电压的状态——这就像水在一个完美光滑的水平环形管道中循环流动,因为没有阻力,水可以永远流动下去,不需要任何推动力或压力差来维持。

按照经典物理学的规律,系统应该会一直停留在这个状态中,因为它被一道“看不见的墙”——能量势垒——牢牢困住了。就好比一个球静止在山谷里,如果没有足够的能量,它永远无法翻过山脊到达另一边。

但实验结果却展现了令人惊叹的一幕:系统竟然神奇地逃离了零电压状态,尽管它并没有获得足够的能量来“翻越”那道能量势垒。这就像那个山谷中的球突然穿过了山体,出现在了山的另一侧。科学家通过测量发现,系统中出现了电压——这个信号明确地告诉我们,系统的状态改变了。而这种不需要“翻墙”就能“穿墙”的能力,正是量子隧穿效应的典型表现。

三位科学家还证明,这个系统的行为完全符合量子力学的预测:它是量子化的,意味着它只能吸收或释放特定数量的能量,而不是任意数值。这种能量的“阶梯式”变化,是量子世界的典型特征,如今却在一个宏观系统中得到了验证。

更令人震撼的是,这一切发生在一个大到可以用手握住的电路系统中,微观和宏观的界限被突破了。在此之前,量子隧穿只在微观粒子世界中被观察到。三位科学家的实验首次证明,即使在宏观尺度上,量子世界的奇异规律依然可以清晰地展现出来。这就像是在日常生活的舞台上,上演了一场只属于微观世界的魔术表演。

约瑟夫森结:量子世界的精妙“三明治”

要理解三位科学家的实验,就不得不提到一个关键的器件——约瑟夫森结。这个名字听起来有些拗口的装置,实际上结构相当简洁:想象一个“三明治”,两片“面包”是超导材料,中间夹着一层极薄的非导电材料,厚度可能只有几个纳米。这个看似简单的结构,却是观察量子现象的绝佳舞台。

约瑟夫森结的神奇之处在于,即使中间有一层绝缘层阻挡,电流仍然可以通过量子隧穿效应从一侧的超导体“穿越”到另一侧。这就像两座山峰之间明明隔着深谷,但在量子世界中,粒子可以直接从一座山峰“瞬移”到另一座山峰,而不需要下到谷底再爬上去。这种超越经典物理直觉的现象,正是约瑟夫森结能够展现量子特性的根本原因。

在克拉克、德沃雷和马丁尼斯的实验中,他们用超导材料和约瑟夫森结构建了一个完整的电子回路。通过精心控制和测量这个回路的各种特性——包括温度、电流、磁场等参数,他们能够让整个系统表现得像一个巨大的量子粒子。在这个系统中,成千上万的电子不再各自为政,而是协调一致地行动,就像一支训练有素的乐队演奏出和谐的乐章。正是约瑟夫森结这个“指挥家”,让所有电子的量子态统一起来,形成了一个在宏观尺度上仍保持量子相干性的系统。

更为重要的是,通过精密调节约瑟夫森结的各项参数,科学家们可以创造出不同的能量势垒,从而精确控制量子隧穿发生的概率和时机。这种可控性使得约瑟夫森结不仅是观察量子现象的窗口,更成为了操控量子态的工具。今天的超导量子计算机中,约瑟夫森结正是构成量子比特的核心元件,而这一切都源于四十年前三位获奖者对这个精妙结构的深入研究。

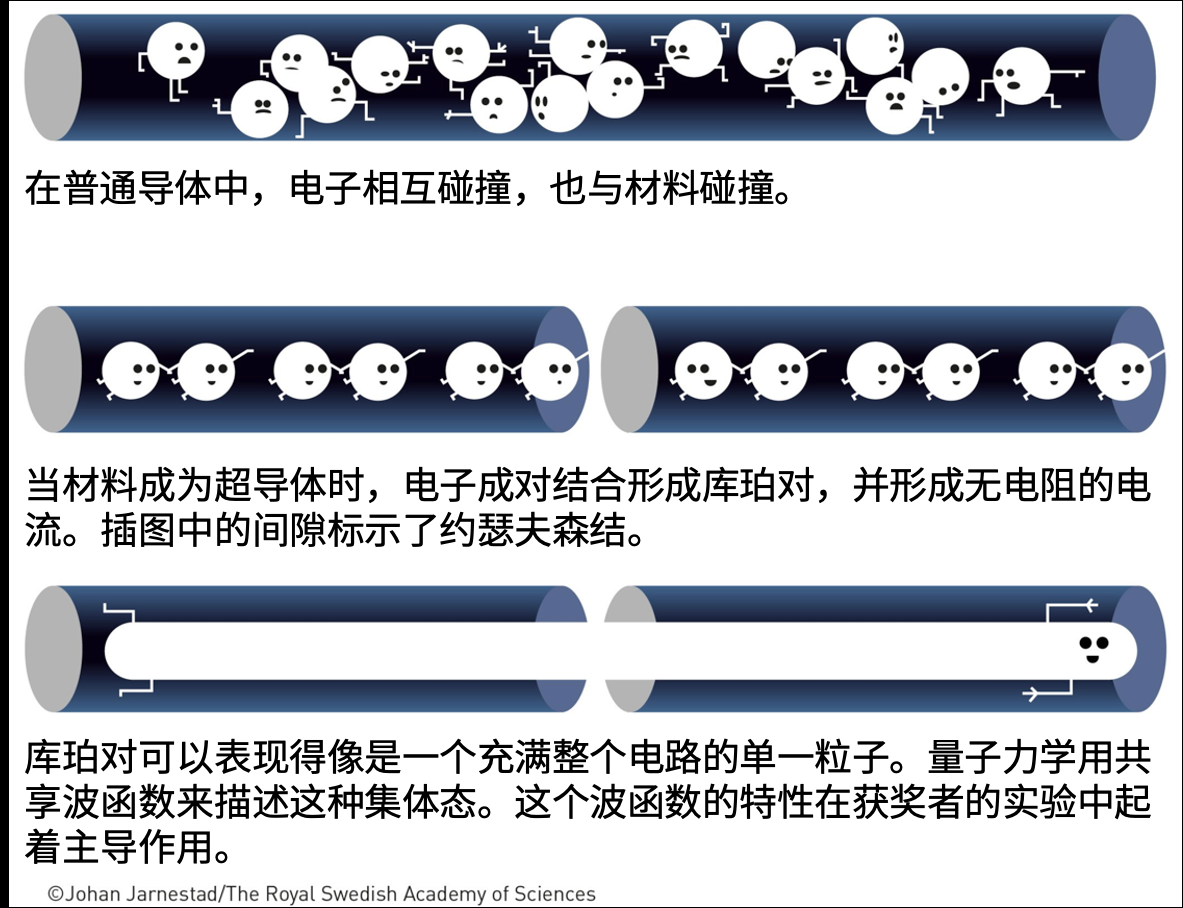

通过约瑟夫森结在宏观尺度上呈现量子效应的示意图

来源:诺贝尔奖官网

从理论到芯片的华丽转身

这项研究的意义远不止于验证量子力学的正确性。正如诺贝尔物理学委员会主席奥勒·埃里克松所言:“能够庆祝已有百年历史的量子力学不断带来新的惊喜,这是一件美妙的事情。它也极其有用,因为量子力学是所有数字技术的基础。”

事实上,我们日常使用的计算机芯片中的晶体管,就是已经成熟的量子技术的一个例子。但今年的诺贝尔物理学奖所表彰的工作,为发展下一代量子技术提供了机遇,包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。

约瑟夫森结作为超导量子比特的核心组件,已经成为当今量子计算机研发的关键技术。三位获奖者在上世纪80年代对这种结构的深入研究,揭示了其量子行为的基本物理机制,为后来者铺平了道路。可以说,没有他们当年在实验室里的精密测量和理论洞察,今天蓬勃发展的量子计算产业很可能要走更多的弯路。

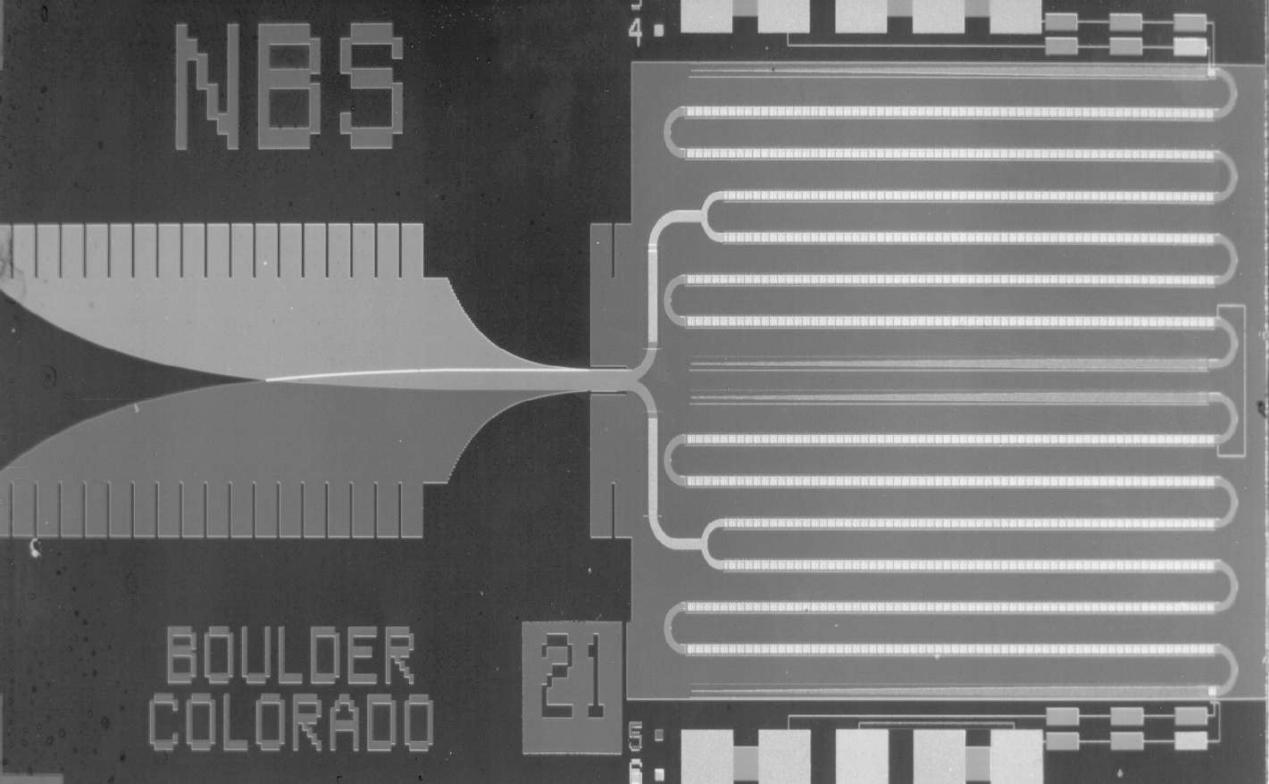

由美国国家标准技术研究所所研发、作为标准电压之约瑟夫森结阵列芯片

来源:维基百科

量子技术的未来图景

今天,当我们谈论量子计算机、量子通信、量子传感器这些前沿技术时,很容易忘记它们的理论根基可以追溯到上世纪初的量子力学革命,而其实验验证和工程实现,则离不开像克拉克、德沃雷和马丁尼斯这样的先驱者在几十年前的开创性工作。

量子密码学利用量子态的不可克隆性,可以实现理论上绝对安全的通信;量子计算机利用量子叠加和纠缠,有望在某些特定问题上实现经典计算机无法企及的计算能力;量子传感器利用量子系统对环境的极端敏感性,可以实现前所未有的测量精度。这些技术的共同点,都是让量子效应在宏观可操控的尺度上发挥作用——而这正是三位诺贝尔奖得主四十年前所开创的研究方向。

真正具有革命性的科学发现,其价值往往需要时间来沉淀和验证。当年在实验室里看似抽象的物理现象,如今已经成为推动技术革命的关键力量。当百年前的量子力学理论,在微米尺度的芯片上变成可以测量、可以操控的物理现象,我们看到的不仅是科学的胜利,更是人类理解自然、驾驭自然能力的又一次飞跃。而这个故事,还远未到达终点。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览